T1_312009049_BAB II

advertisement

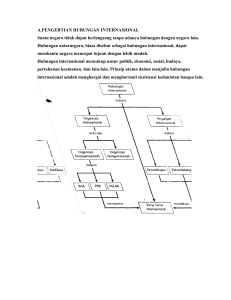

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kedaulatan Hukum internasional mendasarkan pada konsep dari hubungan internasional (international relations). Kemudian, sudah barang tentu bahwa yang mengadakan hubungan internasional ini adalah negara yang juga memiliki kedaulatan karena hal demikian sangat mendasar dalam hubungan internasional dan diterima sebagai prinsip yang sangat sakral.1 Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.2 Kedaulatan menciptakan hukum internasional, dan hukum mengakui kedaulatan sebagai prinsip dasar dan utama.3 Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai.4 Secara historis, konsep tentang kedaulatan, digagas pertama oleh Jean Bodin.5 Ia melihat kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republik, dan sebuah republik merupakan sebuah pemerintahan yang dilandaskan 1 R.P. Anand, International Law and Developing Countries, Banyan Publications, New Delhi, 1986, h. 72. 2 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000, h. 24. 3 R.P. Anand, Op.Cit., hl. 95. 4 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 169. 5 Jean Bodin adalah sarjana Perancis abad XVI yang merumuskan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat di bagi-bagi. Karena jasa tersebut, ia dijuluki Bapak Teori Kedaulatan, dalam Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya, Ilmu Negara Beberapa Isu Utama, Srikandi, Surabaya, 2005, h. 123. pada hukum alam.6 Konsep kedaulatan erat pula kaitannya dengan negara yang berkembang (developing state) dan masyarakat yang berkembang (developing community), sebagaimana yang dijelaskan oleh Dixon dan McCorquodale: “The concept of sovereignty originated in the closer association of the developing state and the developing community which became inecitable when it was discovered that power had to be shared between them”.7 Sebenarnya, secara historis dalam kasus-kasus yang terkenal pada tahun 1923, PCIJ (Permanent Court of International Justice) sudah mendefinisikan kedaulatan sebagai “relative matter”, bergantung pada hubungan internasional.8 Kedaulatan pula tercantum dalam Charter of United Nations (selanjutnya disebut Piagam PBB), yang menyatakan bahwa “the Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its member”.9 Dalam kaitannya pula dengan kedaulatan, Declaration on the Rights and Duties of States, mendeklarasikan bahwa: “Every state has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation of any other state, all its legal powers, including the choice of its own from of government” (setiap negara memiliki hak kemerdekaan dan oleh karenanya dilaksanakan secara bebas, tanpa dikte/perintah dari negara lain, segara kekuasaan hukumnya, termasuk pilihan sendiri atas pemerintahannya).10 Kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian negatif dari kedaulatan yaitu (a) Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada 6 Carl J. Friedrick, The Philosophy of Law, h. 72, dalam Ibid. H. Hinsley, Sovereignty, 2nd edn, 1986, h. 222-225, dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases and Material on International Law, Blackstone Press Limited, London, 2001, h. 248. 8 Martti Koskenniemi, “What Use for Sovereignty Today?”, Asian Journal International Law, Cambrigde Journals, 2011, h. 61. 9 Piagam PBB, Article 2, par. 1. 10 Piagam PBB, Article 1. 7 ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi, dan (b) Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, sedangkan pengertian positifnya adalah (a) Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara dan (b) Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.11 Kedaulatan, pula berarti negara memiliki kekuasaan yang berhubungan dengan teritori dari yurisdiksi wilayah negara tersebut, semisal dalam hak sweeping.12 Namun demikian, kedaulatan bukannya tak terbatas dan sebebasbebasnya (freedom) oleh suatu negara. Kedaulatan yang absolut dan sempurna di mana tidak ada larangan oleh kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh semisal, suatu perjanjian adalah tidak mungkin dan tidak diketahui dalam prakteknya.13 Tidak ada negara saat ini yang dapat bertahan tanpa manfaat dari sebuah perjanjian, dan tanpanya (perjanjian-perjanjian tersebut), tidak akan mungkin untuk mengadakan perdagangan internasional, komunikasi, hubungan diplomatik, pariwisata, dan segi-segi kehidupan yang lain14, yang dari sinilah kedaulatan memiliki konsep relatif.15 11 Jean Charpentier, Institutiones Internationales, 13 edition, 1997, Momentos Dallozz, Paris, h. 25-26, dalam Boer Mauna, Op.Cit., h. 24-25. 12 Antonio Cassese, International Law in a Divided World, Clarendon Press, Oxford, 1994, h. 130. 13 Joint Dissenting Opinion dari tujuh hakim dalam kasus Custom Regime, PCIJ series A/B, no. 41, p. 77, dalam R.P. Anand, Op.Cit., h. 64. 14 Ibid. 15 G. Schwarzenberger, International Law, London, 1957, h. 114, dalam Ibid. Berkaitan pula mengenai kedaulatan bahwa kedaulatan sebagai sebuah konsep memiliki ketidakjelasan, yang oleh karenanya Dixon dan McCorquodale menyebutnya sebagai ‘a nebulous concept’16, yang mana Allot mengomentari kedaulatan sebagai fakta tetapi sebagai teori.17 Kedaulatan negara sekarang ini diartikan bersifat mutlak sepanjang dilaksanakan kepada negara sendiri dalam batas-batas wilayah.18 Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kedaulatan secara mutlak kepada warga negara sendiripun sudah tidak dimungkinkan lagi, semisal dalam politik Apartheid yang pernah dilakukan oleh Afrika Selatan, yang mempraktekkan pembedaan perlakuan kepada penduduknya antara kulit putih dan kulit hitam (diskriminasi).19 Menurut penulis, dari beberapa pendapat dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan bermakna dalam arti terbatas, yang mana erat kaitannya dengan kemerdekaan dan paham persamaan derajat, sebagaimana Kusumaatmadja berpendapat: Suatu akibat paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini, selain kemerdekaan (independence) juga paham persamaan derajat (equality). Artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, artinya yang satu bebas dari yang lainnya, juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Dilihat secara demikian maka ketiga konsep atau pengertian kedaulatan ini yaitu kedaulatan, kemerdekaan, dan kesamaan 16 Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases and Material on International Law, Oxford University Press, New York, 2003, hal 268, dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., h. 172. 17 Philip Allot, Eunomia: New Order for a New World, Oxford University Press, Oxford, 2001, h. 302, dalam Ibid. 18 Sulaiman Nitiatma, Unsur Kajian Hukum Internasional, CV Indriajaya, Semarang, 1994, h. 61. 19 Ibid. derajat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya bahkan kemerdekaan dan persamaan derajat negara merupakan bentuk perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti yang wajar.20 Beliau juga mengemukakan bahwa pentingnya tunduk pada kedaulatan, yang juga mencerminkan tunduknya suatu negara pada hukum internasional, sebagaimana dikemukakan: Tunduknya suatu negara yang berdaulat atau tunduknya paham kedaulatan internasional kepada demikian kebutuhan pergaulan merupakan syarat masyarakat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Mengingat bahwa kehidupan suatu masyarakat internasional yang teratur hanya mungkin dengan adanya hukum internasional, maka keharusan tunduknya negara-negara kepada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negaranegara yang berdaulat itu merupakan kesimpulan yang tak dapat dielakkan lagi.21 Sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama22, yaitu: 1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubunganya dengan berbagai negara 20 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., h. 13. Ibid., h. 14. 22 Nkambo Mugerwa, Subject of International Law, ed. Max Sorensen, Mac Millan, New York, 1968, h. 253, dalam Boer Mauna, Op.Cit., h. 24, lihat juga R.P. Anand, Op.Cit., h. 79. 21 atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. 2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. 3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat dalam wilayah tersebut. Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada di negara terkait.23 Apabila suatu negara melaksanakan yurisdiksi atau kekuasaan atas suatu wilayah, maka negara tersebut mempunyai kedaulatan (sovereignty) atas wilayah itu.24 Kedaulatan di sini bukan menunjuk hubungan antara orang dengan orang atau kemerdekaan negara, tetapi kepada sifat-sifat atas wilayah.25 B. Konsep Kedaulatan Teritorial Negara sendiri harus memiliki kualifikasi sendiri agar dapat disebut negara, seperti yang sudah disebutkan dalam Article 1 The 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States: 23 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 210. 24 Soekotjo Hardiwinoto, Pengatar Hukum Internasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 119, lihat juga J.L. Brierly, Op.Cit., h. 150. 25 Ibid. The State as a person of international law should possess the following qualification: 1. A permanent population; 2. A defined territory; 3. Government; and 4. Capacity to enter into relations with other States. Khusus untuk nomor dua, mengenai ‘a defined territory’, maka negara harus melaksanakan kontrol terhadap wilayah negara tersebut. Kontrol terhadap wilayah adalah esensi dari sebuah negara.26 Oleh karena itu muncul apa yang disebut dengan kedaulatan teritorial (territorial sovereignty), sebagaimana dijelaskan oleh Malanzscuk: “...‘territorial sovereignty’, establishing the exclusive competence to take legal and factual measures within that territory and prohibiting foreign governments from exercising authority in the same area without consent27, yang dapat diartikan bahwa kedaulatan teritorial menetapkan kompeten eksklusif untuk memperoleh ukuran legal dan faktual dalam teritori tersebut dan mencegah pemerintahan (negara) asing untuk melaksanakan kewenangannya di wilayah yang sama tanpa izin). The International Court of Justice juga mengatakan bahwa kedaulatan teritorial adalah hal yang sangat mendasar (essential foundation) dalam hubungan internasional.28 Kedaulatan teritorial, yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda 26 Peter Malanczuk, Akehurt’s Modern International Law, Routledge, London, 1997, h. 27 Ibid., h. 75. Corfu Channel Case, ICJ Reports, 1949, h. 35, dalam R.P. Anand, Op.Cit., h. 78. 75. 28 yang menyampingkan negara-negara lain.29 Kedaulatan dan wilayah adalah dua hal penting yang saling berkaitan dalam hukum internasional, yang secara implisit dinyatakan oleh Adolf (1991:99): Maksud kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah, karena wilayah mungkin adalah konsep fundamental hukum internasional. Dalam kasus Nationality Decrees in Tunis and Morocco, pembelaan yang dinyatakan oleh La Pradelle, menyatakan bahwa wilayah bukan merupakan substansi, namun merupakan sebuah kerangka, yang berarti bahwa kerangka tersebut adalah dengan adanya pelaksanaan kekuasaan publik dan mengenai wilayah tidak perlu dipertimbangkan karena hanya sebagai hal eksternal, yang mana seolah-olah tanda di mana kekuasaan publik dari suatu negara dilaksanakan.30 Selaras dengan hal ini, Glahn berpendapat bahwa: “a State has an unquestioned right to exercise sovereign authority troughout the extent of its territory. By virtue of this fact, teritory became in the legal order “the point of departure in settling most questions that concern international relations” 31, yang berarti bahwa negara memiliki hak yang tidak dapat dibantahkan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan dalam wilayahnya. Berdasarkan hal ini, wilayah menjadi 29 J.G. Starke, Op.Cit., h. 210. Lihat D.J. Harris, Cases and Materials on International Law (fifth edition), Sweet and Maxwell, London, 1998, h. 198. 31 Gerhard Von Glahn, Law Among Nations, Macmillan Publishing Co., Inc, New York, 1981, h. 315. 30 tatanan hukum yaitu titik mula dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional. Hal-hal mengenai wilayah, terdapat preskripsi pada kasus the Island Palmas Case, dengan pihaknya yaitu Amerika Serikat dan Belanda. Mengacu pada arbitrator Max Huber dalam the Island Palmas Case (tahun 1928), kedaulatan teritorial adalah ‘Teritorial sovereignty may defined as “right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State’, yang berarti bahwa kedaulatan teritorial dapat didefinisikan sebagai hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.32 Kedaulatan teritorial juga memiliki aspek negatif dan positif. Aspek positif yang dimaksud adalah berkaitan dengan sifat hak ekslusif kompetensi suatu negara terhadap wilayahnya.33 Aspek negatif kedaulatan teritorial ini adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak negara-negara lain.34 C. Kedaulatan Yurisdiksional (jurisdictional sovereignty) Di samping kedaulatan teritorial, negara juga melaksanakan kedaulatan yurisdiksional atas wilayahnya. Yurisdiksi pula merupakan refleksi dari kedaulatan yang mana merupakan salah satu prinsip dalam hubungan internasional dan jurisdiksi merupakan hal yang vital dan sentral dari kedaulatan suatu negara, untuk melaksanakan kewenangan yang mungkin mengubah atau menciptakan atau mengakhiri hubungan-hubungan legal dan kewajiban- 32 Pendapat dari Arbitrator Max Huber dalam the Island of Palmas Case, Permanent Court of Arbitration, 2 R.I.A.A. 829 at 838 (1928), dalam Rebecca M.M. Wallace, Op.Cit., h. 81, lihat juga D.J. Harris, Op.Cit., h. 190. 33 Huala Adolf, Op.Cit., h. 101. 34 Ibid. kewajiban.35 Kedaulatan yurisdiksional, dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kedaulatan yang meliputi kegiatan administrasi, yudisial, eksekutif, dan legislatif yang dilakukan negara.36 Pelaksanaan kedaulatan terhadap perorangan dan properti (benda-benda) oleh negara, diperlukan tindakan dalam skopa nasional, yaitu melalui legislatur, police force, dan pengadilan.37 Sebagai bahan perbandingan, dalam § 401 Categories of Jurisdiction dari American Law Institute, dalam restatement (Third) Foreign Relations Law of the United States (1987), menjelaskan mengenai kedaulatan yurisdiksional ini: Under international law, a state is subject to limitations on (di bawah hukum internasional, negara adalah subyek pembatasan pada): (a) Jurisdiction to prescribe, i.e., to make its law applicable to the activities, relations, or status of persons, or the interests of person in things, whether by legislation, by executive act or order, by administrative rule or regulation, or by determination of a court (yurisdiksi dalam hal menentukan, seperti membuat hukum yang diterapkan pada aktivitas, hubungan, atau status perorangan, atau kepentingan perorangan terhadap sesuatu, apakah itu dengan legislasi, tindakan atau tatanan eksekutif, aturan atau peraturan administratif, atau penentuan pengadilan); 35 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 572. Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Op.Cit., h. 281. 37 Ibid. 36 (b) Jurisdiction to adjudicate, i.e., to subject persons or things to the process of its courts or administrative tribunals, whether in civil or in criminal proceedings, whether or not the state is a party to the proceedings (yurisdiksi dalam hal adjudikasi, seperti kepada subyek perorangan atau hal terhadap proses persidangan atau peradilan administrasi, apakah itu berupa dalam proses persidangan sipil atau kriminal, atau negara dapat ikut atau tidak sebagai pihak dalam proses persidangan); (c) Jurisdiction to enforce, i.e., to induce or compliance or to punish noncompliance with its laws or regulations, whether through the courts or by use of executive, administrative, police, or other nonjudicial action (yurisdiksi dalam hal penyelenggaraan/pelaksanaan, seperti keturutsertaan atau pemenuhan atau menghukum ketidakpemenuhan dengan hukum yang bersangkutan atau aturan, apakah itu melalui pengadilan atau menggunakan tindakan eksekutif, administrasi, kepolisian, atau tindakan bukan yudisial yang lainnya).38 Dilihat dari restatement tersebut, Amerika Serikat menggunakan tiga prinsip kedaulatan yurisdisional, yaitu, yurisdiksi untuk menentukan penerapan 38 Ibid., h. 284. hukumnya; yurisdiksi untuk adjudikasi; dan yurisdiksi untuk menyelenggarakan regulasi hukumnya. Perlu diperhatikan pula bahwa kaitannya dengan kedaulatan jurisdiksional, terdapat prinsip “par in parem non habat imperium” yang secara harfiah dapat diartikan seseorang tidak dapat melaksanakan kewenangannya terhadap kesetaraan.39 Maksud dari prinsip ini bahwa suatu negara, pada prinsipnya adalah sama dan tiada satupun negara yang melaksanakan jurisdiksinya tanpa izin.40 Prinsip ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh Malanzscuk di atas mengenai prinsip dari kedaulatan teritorial, yang mana suatu negara tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan di wilayah negara lain tanpa izin. D. Cara Perolehan Kedaulatan Adapun pula negara, dalam rangka perolehan kedaulatan teritorialnya, dapat di bagi menjadi dua, yaitu dengan cara damai dan kekerasan. Dengan cara damai, seperti cessi, preskripsi, dan okupasi.41, sedangkan dengan cara kekerasan, yaitu conquest (penaklukan), yang mana ini sering digunakan pada zaman dahulu, kompetisi memperebutkan wilayah seringkali dilakukan.42 Cara tradisional yang berkaitan dengan perolehan kedaulatan ini, aslinya berasal dari pinjaman hukum Romawi atas aturan pemilikan suatu barang sampai 39 Rebecca M.M Wallace, Op.Cit., h. 108. Ibid. 41 University Casebook Series, March 1986, h. 771. 42 Ibid. 40 saat ini masih dapat diterima dalam hukum internasional dalam rangka bagaimana suatu negara mendapat wilayah yang sah.43 1. Okupasi Okupasi berasal dari kata Romawi, yaitu ‘occupatio’, yang berarti okupasi/pendudukan res nullius, yang mana sebuah benda sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun.44 Okupasi yang dilakukan pada wilayah yang sudah diduduki oleh suatu kelompok suku/penduduk asli bukan merupakan okupasi.45 Hardiwinoto berpendapat bahwa: “okupasi adalah cara memperoleh wilayah yang tadinya belum merupakan bagian dari wilayah kekuasaan suatu negara.”46 Starke berpendapat bahwa: “okupasi merupakan penegakkan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun – suatu hal yang tidak mungkin – yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya.”47 Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hardiwinoto dan Starke, Adolf mengartikan bahwa okupasi atau pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi.48 Levi menyebutkan syarat okupasi sendiri ada tiga, yaitu: wilayah yang tidak dalam kedaulatan negara 43 J.L. Brierly, Op.Cit., h. 150. R.C Hingorani, Modern International Law (second edition), Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi, 1982, h. 50. 45 Lihat dalam kasus Western Sahara Case 1975, dengan pihaknya antara Spanyol dan Maroko, mengenai legalitas dari pendudukan yang dilakukan oleh Spanyol pada wilayah Rio de Oro/Sakiet El Hamra. Maroko juga menglkaim bahwa wilayah tersebut miliknya dengan mengaitkannya melalui legal ties, namun ia tidak menjalankan pelaksanaan kedaulatan yang nyata dan kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut dibawah kedaulatannya. Akhirnya, ICJ memutuskan bahwa wilayah tersebut bukan terra nullius dan klaim kedua belah pihak tersebut ditolak, lihat D.J. Harris, Op.Cit., h. 207-209. 46 Soekotjo Hardiwinoto, Op.Cit., 122. 47 J.G. Starke, Op.Cit., h. 214. 48 Huala Adolf, Op.Cit., h. 103. 44 manapun, dan okupan haruslah negara, yang memperuntukkan untuk menjadikan wilayah tersebut dalam kedaulatannya dan harus ada effective occupation untuk melaksanakan wewenangnya.49 Menurut penulis sendiri, yang dimaksudkan dengan okupasi, mengacu dari beberapa pendapat di atas maka okupasi adalah pendudukan oleh suatu negara, yang didahului oleh penemuan (discovery), yang mana wilayah yang diduduki tersebut merupakan terra nullius dan pendudukan tersebut berjalan terus menerus dengan cara damai. Namun, untuk saat ini wilayah yang termasuk terra nullius sudak tidak ada, dan terra nullius ini sangat banyak digunakan pada sengketa yang berdasarkan klaim atas wilayah-wilayah yang sebelumnya disebut terra nullius.50 Ada dua syarat yang perlu diperhatikan dalam okupasi, yaitu kehendak untuk bertindak menjadikan wilayah tersebut menjadi kedaulatan (the intention or will to act as sovereign) dan pelaksanaan kedaulatan yang nyata (some actual exercise or display of authority).51 1.1. The intention or will to act as sovereign Okupan (negara yang melakukan okupasi), tentu saja harus bermaksud untuk meyakinkan bahwa wilayah yang didudukinya tersebut di bawah kedaulatannya.52 Unsur kehendak merupakan masalah kesimpulan dari semua fakta, meskipun kadang-kadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan.53 Cara ini dapat diwujudkan, seperti aktivitas individu yang didasarkan menurut kewenangan 49 Werner Levi, Contemporary International Law (second edition): a Concise Introduction, Westview Press, San Fransisco, 1991, h. 130. 50 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., h. 179. 51 J.L Brierly, Op.Cit., h. 151. 52 Werner Levi, Loc.Cit. 53 J.G Starke, Op.Cit., h. 215 yang diterima oleh pemerintah negara yang bersangkutan atau cara lain pemerintah dalam menyatakan wilayah tersebut menjadi jurisdiksinya.54 1.2. Effective occupation Pelaksanaan kedaulatan yang nyata (some actual exercise or display of authority), diwujudkan melalui effective occupation. Effective occupation, merupakan proses tahapan untuk memperoleh kedaulatan secara legal yang dibenarkan oleh hukum internasional. Namun sebelumnya terdapat doktrin hak permulaan/pendahuluan (doctrine of inchoate title) yang diberikan berdasarkan penemuan (discovery) saja55, yang mana suatu negara memperoleh hak sementara atas suatu teritori dengan belum sempurna sampai dengan negara tersebut meperoleh bukti kuat dalam effective occupation.56 Agar menyempurnakan doktrin ini, maka diharuskan adanya effective occupation.57 Effective occupation merupakan penerapan dari pelaksanaan kedaulatan yang nyata.58 Dalam The Island of Palmas Case, effective occupation harus ditetapkan dengan tiga cara, yaitu secara terbuka, publik ,dan terus menerus, dengan cara damai pada waktu yang cukup lama.59 Wujud dari effective occupation ini dapat ditunjukkan dengan suatu tindakan yang jelas atau simbolis atau langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang diklaim, atau melalui traktat-traktat dengan negara lain yang mengakui kedaulatan 54 Lihat kasus Fisheries case, Judgment of December 18th, I951: I.C.J. Reports 1951, p. 116., lihat juga dalam Peter Malanczuk, Op.Cit., h. 149. 55 Perlu menjadi catatan bahwa doctrin of inchoate title ini mengacu pada putusan dari kasus the Island of Palmas case, lihat Malcolm N Shaw, Op.Cit., h. 425. 56 J.L. Brierly, Op.Cit., h. 154. 57 Ibid. 58 Rebecca M.M Wallace, Op.Cit., h. 82. 59 Ibid., h. 84. negara penuntut tersebut, dengan penerapan batas-batas wilayah, dan seterusnya60, seperti misalnya dalam kasus Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan, dengan pihaknya atara Indonesia dan Malaysia, yang mana kasus ini dimenangkan oleh Malaysia karena prinsip effective occupation ini telah dilakukan oleh Malaysia dengan pengaturan dan kontrol terhadap telur-telur kura-kura sejak tahun 1917 dengan dikeluarkannya the 1917 Turtle Preservation Ordinance.61 Tindakan Malaysia ini juga mencerminkan adanya prinsip effectivités, yang mana prinsip ini, seperti yang ditegaskan oleh International Court of Justice bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perseorangan tidak dapat dilihat sebagai effectivités jika tidak ditempatkan pada basis pengaturan resmi atau dibawah kewenangan pemerintahan.62 2. Preskripsi Menurut Hardiwinoto, preskripsi (daluwarsa) diartikan: Cara prescription baru dapat dibenarkan atau diakui, apabila penduduknya atas suatu wilayah tertentu itu telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya protes atau gugatan-gugatan dari pihak manapun dan memerintah wilayah tersebut secara teratur.63 60 J.G. Starke, Op.Cit., h. 215. Lebih lanjut lihat dalam putusan International Court of Justice (ICJ), Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesial/Malaysia), Judgement, I. C. J. Reports 2002, h. 625. 62 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 434, sebagaimana beliau mengutip dari kasus Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesial/Malaysia). Beliau juga mengemukakan bahwa klaim atas wilayah dapat dibagi menjadi tiga aktivitas/kegiatan, yaitu pelaksanaan kekuasaan kedaulatan oleh negara (titre de souverain); atau oleh individu yang tindakan tersebut disahkan oleh negaranya; atau oleh korporasi atau perusahaan yang diizinkan oleh negara untuk beroperasi demi kepentingan kedaulatan negara tersebut. 63 Soekotjo Hardiwinoto, Op.Cit., h. 120. 61 Wallace berpendapat bahwa “prescription is the acquisition of title by a public peaceful and continous control of territory”(preskripsi adalah cara mengakuisisi titel/hak atas wilayah dengan perdamaian yang ditujukan kepada publik dan kontrol yang berkelanjutan terhadap suatu wilayah). 64 Adolf pula berpendapat: “dalam hukum internasional, yang dimaksud dengan preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan pemiliknya.”65 Tidak jauh berbeda, Von Glahn mendefinisikan preskripsi, yaitu “Prescription is a legal term related to title to territory; it means continued occupation, over a long period of time, by one state of territory actually and originally belonging to another state.” (preskripsi adalah istilah hukum yang berkaitan dengan titel terhadap wilayah; yang berarti okupasi yang terus-menerus, dalam jangka waktu yang lama, oleh suatu negara terhadap wilayah yang sebenarnya dan aslinya adalah milik dari negara lain)66 Menurut penulis, dari beberapa pendapat mengenai preskripsi di atas, maka yang dimaksudkan dengan preskripsi adalah cara perolehan wilayah yang sebelumnya sudah dimiliki/dikuasai oleh suatu negara, di mana wilayah tersebut kemudian didiami oleh negara lain, dengan sepengetahuan negara ‘pemilik’ asli tersebut dan tanpa adanya protes dan diduduki dalam jangka waktu yang lama dengan cara damai. Shaw, berpandangan negatif mengenai definisi preskripsi. Beliau mengemukakan bahwa: “prescription is a mode of establishing title to territory which is not terra nullius and which has been obtained either unlawfully or in circumstances wherein the legality of the acquisition cannot be 64 Rebecca M.M. Wallace, Op.Cit., h. 85. Huala Adolf, Op.Cit., h. 110. 66 Gerhard Von Glahn, Op.Cit., h. 319. 65 demonstrated”67 yang dapat diartikan bahwa preskripsi adalah sebuah cara menetapkan hak atas wilayah yang bukan terra nullius dan yang mana sudah diperoleh secara melawan hukum atau dalam keadaan tertentu di mana legalitas perolehan wilayah tersebut tidak dapat ditunjukkan. Beliau juga mengatakan bahwa: It is the legitimisation of a doubtful title by the passage of time and the presumed acquiescence of the former sovereign, and it reflects the need for stability felt within the international system by recognising that territory in the possession of a state for a long period of time and uncontested cannot be taken away from that state without serious consequences for the international order.(preskripsi adalah legitimisasi atas titel yang sangsi/ragu dengan perjalanan waktu dan menduga secara diam-diam dari kedaulatan sebelumnya, dan merefleksikan kebutuhan akan stabilitas di bawah sistem internasional dengan mengakui bahwa wilayah dalam pemilikan negara untuk jangka waktu yang lama dan tidak ditentang (oleh negara lain) tidak dapat diambil dari negara lain tanpa konsekuensi serius dalam tatanan internasional)68 Adapun pula Von Glahn, membedakan antara abandonment dengan preskripsi: Abandonment implies a withdrawal, a kind of open retreat from a territory. Prescription means that a foreign state occupies a 67 68 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 426. Ibid. portion of territory claimed by a state, encounters no protests on the part of the “owner”, and exercises rights of sovereignty over a long period of time. Eventually the original title lapses and the “squatter state” acquires legal title to the territory.69 Dari pendapat yang dikemukakan oleh Von Glahn di atas, maka abandonment lebih merujuk kepada penarikan kembali dan mundurnya suatu negara atas penguasaan terhadap wilayah tertentu, sedangkan preskripsi berarti negara asing menduduki bagian wilayah yang diklaim oleh suatu negara, dengan tidak adanya protes dari pemilik aslinya dan melaksanakan kedaulatannya dengan waktu yang lama dan titel aslinya menjadi hilang digantika oleh negara yang menduduki wilayah tersebut. Preskripsi membutuhkan pelaksanaan kedaulatan secara de facto.70 Lebih lanjut, dijelaskan oleh Starke: Hak yang diperoleh melalui preskripsi (yaitu preskripsi akuisitif) adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara lain, dan preskripsi ini mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan demikian yang sudah berjalan lama sekali (misalnya karena dengan jangka waktu tersebut menghilangkan kesan kedaulatan oleh negara pendahulu) atau sebagai akibat lamanya pemilikan yang bertentangan semata-mata.71 69 Gerhard Von Glahn, Op.Cit., h. 319. Rebecca M.M. Wallace, Op.Cit., h. 85. 71 J.G. Starke, Op.Cit., h. 222. 70 Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan dan persamaan antara preskripsi dan okupasi. Perbedaan dari okupasi dan preskripsi terletak pada pemilikan suatu wilayah dan waktu, jika okupasi wilayah tersebut terra nullius ditemukan dan diatur, tetapi tidak membutuhkan jangka waktu yang lama agar titel wilayahnya menjadi milik negara yang menduduki, sedangkan preskripsi wilayah tersebut diperoleh karena adanya pemilikan, suatu pemilikan wilayah orang lain yang telah berlangsung lama dan tidak ada protes dari pemilik aslinya.72 Persamaannya bahwa preskripsi dan okupasi berdasarkan effective control pada wilayah tersebut.73 Jangka waktu dalam preskripsi ini, tidak ada kesamaan pendapat dikalangan sarjana hukum internasional. Dalam beberapa definisi mengenai preskripsi di atas, hanya disebutkan waktu yang cukup lama. Bahkan, Wallace berpendapat bahwa: “there has to date been no decision of an international tribunal conclusively acknowledging title founded on prescription.”74 Melihat dalam putusan arbitrasi The Island of Palmas Case, jangka waktu preskripsi diputuskan dua ratus tahun.75 Di samping itu, dalam hukum nasional, terdapat jangka waktu tersendiri dalam menentukan periode preskripsi, semisal dalam hukum nasional Inggris selama dua belas tahun, begitu pula India yang menetapkan dua belas tahun dalam preskripsi.76 72 Huala Adolf, Op.Cit., h. 110, lihat juga Peter Malanczuk, Op.Cit., h. 150. Ibid. 74 Rebecca M.M. Wallace., Op.Cit., h. 85. 75 Philip C. Jessup, “The Palmas Island Arbitration”, 22 AJIL (1928), h. 735-752, dan R. V. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law, Manchester University Press, Manchester, 1963, dalam Gerhard Von Glahn, Op.Cit., h. 321, lihat juga D.J. Harris, Op.Cit., h. 197. Namun, menurut penulis, dari beberapa literatur, putusan ini masih menimbulkan perbedaan pendapat antara penulis/ahli hukum internasional. 76 R.C. Hingorani, Op.Cit., h. 53. 73 Dalam kaitannya dengan preskripsi, Fauchille dan Johnson, mengemukakan beberapa syarat agar suatu preskripsi sah: 1. Pemilikan tersebut harus dilaksanakan secara a titre de souverain. Maksudnya, yaitu bahwa pemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu kewenangan/kekuasaan negara dan di wilayah tersebut tidak ada negara yang mengklaimnya; 2. Pemilikan tersebut harus berlangsung secara damai dan tidak ada gangguan (protes) dari pihak lain. Hakim Huber dalam kasus The Palmas menggunakan istilah “terus-menerus dan damai”; 3. Pemilikan tersebut harus bersifat publik. Yang dimaksud publik di sini yaitu yang diumumkan atau yang diketahui oleh pihak lain;dan 4. Pemilikan tersebut harus berlangsung terus. 77 3. Cessi (Penyerahan) Cessi (cession;transfer) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerapkali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian perdamaian setelah usainya perang.78 Starke menyatakan bahwa “Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan teritorial. Metode ini didasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah adalah atribut fundamental 77 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford Univ. Press, Oxford, 1979, dalam Huala Adolf, Op.Cit., h. 111. 78 Ibid., h. 112. dari kedaulatan suatu negara.”79 Cessi menurut Hardiwinoto adalah proses memperoleh wilayah baru atau cara penambahan wilayah melalui suatu perjanjian (penyerahan melalui perjanjian tertulis).80 Cessi ini bisa dilakukan dengan sukarela atau dengan paksaan akibat peperangan, sedangkan menurut penulis sendiri, cessi diartikan sebagai transfer kedaulatan suatu wilayah dari negara yang memperoleh wilayah aslinya kepada negara penerima wilayah, dengan melalui suatu perjanjian tertulis dan damai. Penyerahan kedaulatan melalui cessi ini, dapat pula diperoleh berdasarkan perjanjian dari kolonial atau kekuasaan administratif kepada penduduk asli.81 Transfer teritori ini, adalah selalu memperoleh titel turunan kepada wilayah tertentu.82 Cessi selalu diikuti dengan perjanjian (treaty), seperti misalnya dalam sebuah perjanjian damai sebagaimana berakhirnya perang dalam Treaty of Versailles 1919 dan Treaty of Peace with Japan 1951.83 Dalam penyerahan kedaulatan melalui cessi ini, perlu juga diperhatikan mengenai maxim nemo dat quod non habet, yang berarti tidak seorangpun memberikan apa yang ia tidak punya.84 Negara yang menyerahkan tidak dapat mengurangi apa yang telah ia serahkan.85 Oleh karena itu, dalam hal ini berdasarkan suatu penyerahan wilayah perlu dialihkan semua hak-hak berdaulat yang terkandung dalam wilayah yang diserahkannya.86 Dengan alasan yang sama, suatu negara yang melakukan penyerahan tidak dapat mengalihkan lebih daripada wilayah di mana ia telah melaksanakan kedaulatan; karenanya negara penerima 79 J.G. Starke, Op.Cit., h. 221. Soekotjo Hardiwinoto, Op.Cit., h. 121. 81 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 421-422. 82 Rebecca M.M. Wallace, Op.Cit., h. 87. 83 Ibid. 84 Peter Malanczuk, Op.Cit., h. 148. 85 J.G. Starke, Op.Cit., h. 222. 86 Ibid. 80 akan mengurus wilayah yang diserahkan tunduk pada suatu pembatasan kedaulatan atau hak-hak berdaulat (misalnya, berkenaan dengan suatu kawasan khusus) yang sebelumnya mengikat negara yang menyerahkan.87 Alasan dalam transfer wilayah ini tidak menyangkut hukum.88 Von Glahn secara terpisah menjelaskan mengenai voluntary cession (cessi dengan sukarela) dan involuntary cession by conquest.89 Menurutnya, cessi dengan sukarela membawa titel hukum kepada pemilik barunya. Menurutnya, cessi (dengan cara damai) memiliki banyak ragam, seperti misalnya, pada zaman dahulu terdapat a treaty of sale [populer pada abad terdahulu, yang tidak diketahui pada zaman sekarang, seperti Lousiana Purchase (1803); the Florida Purchase (1819); the Galsden Purchase (1853); the Alaska Purchase (1867); the purchase of the Danish West Indies (Virgin Islands tahun 1916)]; pertukaran real estate kepada negara lain/wilayah lain, seperti transfer Pulau Heligoland dari Inggris kepada Jerman tahun 1890 dalam pertukaran wilayah Afrika Timur Jerman (German East Africa); cessi melalui hadiah, dapat dikatakan sebagai “a royal dowry”, seperti pernyerahan bagian batuan karang Danau Erie dari Inggris kepada Amerika Serikat (tahun 1850), sedangkan involuntary cession by conquest, selalu menggunakan kekuatan bersenjata, dengan serangan hingga mencapai kemenangan, yang kemudian didapatkan dengan penggabungan ke negara pemenang tersebut.90 87 Ibid. Werner Levi, Op.Cit., h. 131. 89 Gerhard Von Glahn, Op.Cit., h.321-324. 90 Sebelum adanya Konvenan League of Nations dan Charter of The United Nations pun, dimungkinkan perolehan wilayah melalui penaklukan dimungkinkan secara hukum, tetapi sekarang tidak lagi, lihat Ibid. 88 Namun, perolehan kedaulatan melalui cessi dengan penaklukan, saat ini dilarang, baik dalam ketentuan sebelum 1945, seperti Kellog-Briand Treaty 1928, dan juga doktrin the Stimson Doctrine of Non-Recognition (1932) yang menyatakan apabila dalam perolehan suatu wilayah dengan menggunakan kekerasan maka perolehan tersebut tidak akan diakui91; maupun sesudah 1945, yaitu dalam Article 2 (4) United Nations Charter, dengan larangan penggunaan use of force terhadap wilayah negara lain. 4. Aneksasi (conquest/penaklukan) Brierly, mendefinisikan aneksasi, yaitu perolehan kedaulatan (acquisition) wilayah dari musuh dengan sempurna dan subjugasi final dan sebuah deklarasi dari negara yang menaklukan untuk menggabungkan wilayah tersebut.92 Wallace mendefinisikan conquest ini terkait juga dengan perang, yang mana wilayah tersebut dikuasai/diambil alih oleh angkatan bersenjata (military force)93, sedangkan Starke lebih menitikberatkan aneksasi pada ‘pemaksaan’ dalam perolehan kedaulatan teritorial.94 Adapun pula padanan kata aneksasi ini yaitu subjugasi, yang menurut Black’s Law Dictionary : “a means of ending a war and acquiring territory when one of the belligerent countries has been so soundly defeated that is adversory is able to decide alone the fate of the defended country’s territory”(sebuah cara mengakhiri perang dan mendapatkan wilayah ketika satu dari negara yang berperang terkalahkan yang mana negara tersebut 91 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., h. 182. J.L. Brierly, Op.Cit., h. 155. 93 Rebecca M.M. Wallace, Op.Cit., h. 85. 94 J.G. Starke, Op.Cit., h. 220. 92 memutuskan untuk menyerahkan wilayah kepada negara yang memenangkan perang tersebut --penulis--). Aneksasi, pada waktu sebelum Perang Dunia Kedua seringkali terjadi, sedangkan untuk saat ini aneksasi dilarang. Dalam UN Charter Article 2 (4), menyatakan bahwa “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”, kecuali dalam situasi dan keadaan tertentu semisal dekolonialisasi.95 5. Akresi Shaw menjelaskan akresi sebagai proses geografis yang mana tanah baru terbentuk dan menjadi ‘berhimpit’ dengan tanah yang ada, seperti misalnya pembentukan pulau-pulau di mulut sungai atau pergantian arah dari batas sungai yang meninggalkan tanah kering yang muncul ke permukaan.96 Tidak jauh berbeda, Strake mendefinisikan akresi, yaitu terjadi apabila wilayah yang baru ditambahkan, terutama karena sebab sebab ilmiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya (misalnya tumpukkan pasir karena tiupan angin), terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut.97 Tindakan atau pernyataan formal tentang hak ini tidak diperlukan. E. Traktat (Treaty) 95 R.C Hingorani, Op.Cit., h. 53. Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 419. 97 J.G. Starke, Op.Cit., h. 220-221. 96 1. Konsep Traktat Traktat dalam pengertian luasnya adalah perjanjian antara pihak-pihak peserta atau negara-negara di tingkat internasional.98 Werner Levi mendefinisikan traktat adalah perjanjian di bawah hukum internasional antara dua (bilateral) atau diantara lebih dari dua (multilateral) negara untuk mencapai suatu prestasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut.99 John O’ Brien sebagaimana dikutip dari Jawahir Thontowi, et.al, merangkum beberapa definisi mengenai traktat, yaitu: Pertama, traktat uncul diakibatkan oleh persetujuan. Kedua, negara yang memberikan persetujuan terikat untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain. Ketiga dalam hal traktat tersebut mengkodifikasi kebiasaan, maka para negara peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip umum. Keempat, dalam hal bukan negara-peserta, yang dimaksud oleh prinsip ketiga, maka traktat tetap mengikat berdasar pada alasan kewajibannya muncul sebagai akibat dari kebiasaan. Terakhir adalah traktat multilateral pada umumnya, dibentuk di bawah the International Law Comission, dengan tujuan untuk terciptanya pembentukan hukum internasional yang progresif, yang tentunya melibatkan kodifikasi atas hukum kebiasaan.100 Definisi mengenai traktat ini sebenarnya sudah ada dalam Vienna Conventions on the Law of Treaties 1969 (mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 98 John O’Brien, International Law, Cavendish, London, 2001, h. 80, dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., h. 56. 99 Werner Levi, Op.Cit., h. 203. 100 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., h. 56-57. 1980;selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969) dalam Article 1 huruf a, sebagaimana tertulis: “treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.” Dari definisi tersebut, menurut penulis, ada beberapa unsur yang menjadikan traktat sebagai hukum, yaitu perjanjian internasional, pihaknya adalah negara, berbentuk tertulis, ,diatur oleh hukum internasional, berwujud instrumen tunggal atau dua ataupun lebih instrumen dan bentuknya bergantung pada negara yang membuat traktat tersebut. Namun, tidak semua traktat mengikat secara hukum dan tidak diatur oleh hukum internasional, seperti contoh yang secara jelas dalam the Final Act of the Helsinki Conference on Security and Co-operation in Europe 1975.101 Kata traktat digunakan dalam bidang internasional, yang menggambarkan perjanjian internasional secara umum.102 Traktat benyak sekali macamnya, seperti pakta, konvensi, piagam, charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, convenant, dan lain sebagainya.103 Pembedaan dalam penamaan traktat ini tidak memiliki pengaruh hukum, semuanya sama dan setara penerapan hukumnya.104 Traktat atau perjanjiian internasional adalah sarana utama yang 101 Lihat Case concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction – First Phase), ICJ Rep. 1994 112, dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Op.Cit., h. 61. 102 Thomas Buergenthal dan Harold G. Maier, Public International Law in a Nutshell, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990, h. 91. 103 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., h. 85. 104 Thomas Buergenthal dan Harold G. Maier, Op.Cit., h. 91, lihat juga Rebecca M.M Wallace, Op.Cit., h. 197. dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional.105 Tiap-tiap negara pasti menjadi para pihak dari traktat dan mereka juga memastikan bahwa kepentingan mereka yang tertuang dalam traktat tersebut dapat berjalan secara efektif, sama halnya ketika semua negara memiliki aturan yang lazim dalam kekebalan diplomatik dalam rangka memfasilitasi hubungan diplomatik.106 Selain itu, traktat adalah alternatif legal utama untuk menyelesaikan sengketa internasional, yang mana saat ini penggunaan kekerasan menjadi illegal dalam penyelesaian sengketa internasional.107 2. Metode Interpretasi Traktat Permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan maupun pengacara, dalam skopa hukum nasional dan internasional adalah mengenai interpretasi (penafsiran) dan karena itu aturan-aturan dan teknik-teknik dalam memecahkan masalah tersebut sudah dikedepankan untuk membantu badan-badan peradilan.108 Shaw mengemukakan bahwa ada tiga macam pendekatan dasar dalam interpretasi terhadap suatu traktat, antara lain: The first centres on the actual text of the agreement and emphasises the analysis of the words used. The second looks to the intention of the parties adopting the agreement as the solution to ambiguous provisions and can be termed the subjective approach in contradistinction to the objective approach of the previous school. The third approach adopts a 105 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, h. 88. 106 Peter Malanczuk, Op.Cit., h. 130. 107 Werner Levi, Op.Cit., h. 202. 108 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 838-839. wider perspective than the other two and emphasises the object and purpose of the treaty as the most important backcloth against which the meaning of any particular treaty provision should be measured. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Shaw di atas, dapat diartikan bahwa pertama pemusatan kepada teks yang ada dalam perjanjian dan menekankan pada analisis penggunaan kata. Kedua melihat pada tujuan dari para pihak mengadopsi perjanjian tersebut sebagai solusi atas keambiguan dari beberapa ketentuan, dan hal ini dapat disebut dengan pendekatan subyektif dalam perbedaan ketidaksuaian terhadap pendekatan obyektif dari aliran sebelumnya. Ketiga, pendekatan dengan mengambil perspektif yang lebih luas daripada dua yang sebelumnya dan menetapkan obyek dan kegunaan dari traktat sebagai yang sangat penting sekali yang mana arti dari beberapa ketentuan traktat yang menjadikan ukuran traktat tersebut).109 Tidak jauh berbeda mengenai penafsiran traktat, secara sederhana, Hingorani mengemukakan tiga macam aliran interpretasi, yaitu (1) tekstual, yang mana aliran ini berpendapat bahwa traktat harus diinterpretasikan menurut hakikat dan arti yang biasa dalam teks traktat tersebut; (2) intentions or subjective, aliran ini berpendapat bahwa suatu traktat tidak akan sempurna tanpa mengetahui intensi dari pembuat traktat tersebut, yang mana di sini diperlukan travaux preparationes (preparatory works), yang berarti bahwa ulasan seperti debat, diskusi, dan korespondensi yang mendahului kesimpulan dari suatu traktat; dan (3) 109 Ibid., h. 839. teleological, yang mana suatu traktat dapat ditafsirkan dengan mengetahui obyek dan kegunaan dari traktat tersebut.110 Dari kedua pendapat di atas, dalam hukum internasional, penafsiran traktat mengacu pada aturan umum (general rule of interpretation) yang terdapat dalam Article 31 Konvensi Wina 1969: 1. A traty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the term of the treaty in their context and the light of its object and purpose. 2. The context for the purpose of the interpretation of treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexe: (a) Any agreement relating to the treaty which was made between parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) Any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty. 3. There shall be taken into account, together with context: (a) Any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) Any subsequent practice in the application of the treaty which established the agreement of the parties regarding its interpretation; 110 R.C. Hingorani, Op.Cit., h. 234-235. (c) Any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. Dari Article 31 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Konvensi tersebut menggunakan kombinasi antara aliran tekstual dan teleological.111 Untuk travaux preparationes, dijelaskan dalam Article 32: Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. Pada intinya, travaux preparationes merupakan traktat pada tahapan persiapan pengajuan traktat, yang nantinya akan menjadi pelengkap dalam interpretasi terhadap beberapa masalah penafsiran (arti kata atau kalimat) yang ambigu dan hasil yang tidak masuk akal dan tidak beralasan. 3. Pengaruh traktat terhadap negara ketiga Prinsip yang sangat mendasar dalam hukum traktat internasional adalah bahwa traktat tidak menciptakan hak ataupun kewajiban terhadap negara ketiga tanpa adanya consent, sebagaimana tercantum dalam Article 34 Konvensi Wina 111 Ibid., h. 235. 1969, bahwa “[a] treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.” Dan juga perlu diingat, bahwa perjanjian internasional merupakan “res inter alios acta” oleh karena itu pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang berjanji saja.112 Namun, negara ketiga dapat menerima kewajiban dalam bentuk pernyataan tertulis bahwa ia setuju mengenai kewajiban yang tertulis dalam traktat tersebut.113 F. Suksesi Negara (State Succession) Istilah suksesi negara digunakan untuk menggambarkan cabang dari hukum internasional yang berhubungan dengan konsekuensi legal dari pergantian kedaulatan atas wilayah.114 Menurut Merriam-Webster Online, yang dimaksudkan dengan suksesi negara adalah “one of a number of states that succeed a former state in sovereignty over a certain territory.” Dalam suksesi negara, menurut hukum internasional, sebenarnya tidak terjadi penggantian negara lama, yang telah berubah identitasnya, oleh negara lain, yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas wilayah itu oleh negara lain.115 Pengertian suksesi negara, secara jelas dicantumkan dalam Vienna Convention of 1978 on Succession of States in Respect of Treaties (selanjutnya disebut Kovensi Wina 1978) dan 1983 Vienna Convention on Succession in Respect of State Property, Archives, and Debts (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1983), yang menyatakan bahwa ‘succession of States means the 112 Sugeng Istanto, Op.Cit., h. 91. United Nations Conventions on the Law of Treaties, Article 35. 114 Peter Malanczuk, Op. Cit., h. 161. 115 F. Sugeng Istanto, Op.Cit., h. 114. 113 replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of a territory’(suksesi negara berarti pergantian satu negara kepada lainnya dalam tanggungjawabnya untuk hubungan internasional terhadap sebuah wilayah).116 Ada beberapa macam bentuk suksesi, antara lain annexation, cession, dismemberment, seccession, union, merger, atau yang sejenisnya, yang mana bentuk bentuk suksesi negara ini memiliki kegunaan dan kategori deskriptif, bahwa kata-kata ini merefleksikan teori suksesi yang khusus, semisal antara cessi dan union; dan conquest dan seccession117. Adapun menurut O’Brien suksesi dapat terjadi sebagai berikut: a. Bagian dari negara A bergabung dengan negara B atau menjadi tergabung ke dalam beberapa negara X, Y, dan Z; b. Bagian dari negara A menjadi satu negara baru; c. Seluruh wilayah dari negara X menjadi bagian dari negara Y; d. Seluruh wilayah negara A terbagi menjadi beberapa negara baru Y, X dan Z; e. Keseluruhan bagian dari negara X membentuk dasar bagi beberapa negara baru yang berdaulat.118 Sebagai bahan perbandingan, ada dua sudut pandang mengenai suksesi negara, yaitu dari Eropa Kontinental dan Amerika Serikat. Dalam sudut pandang Eropa Kontinental, suksesi negara dibedakan dalam hukum internasional publik dan hukum internasional privat, yang mana hukum internasional publik 116 Article 2 (b) Konvensi Wina 1978; dan Article 2 (a) Konvensi Wina 1983. Matthew C.R. Craven, “The Problem of State Succession and the Identity of States under International Law,” European Journal of International Law 9, 1998, h. 146. 118 John O’Brien, International Law, Cavendish, London, 2001, h. 588, dalam Jawahir Thontowi dan Praboto Iskandar, Op.Cit., h. 214. 117 mendefinisikan suksesi negara sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina 1978 dan Konvensi Wina 1983.119 Ada beberapa unsur penting yang menyangkut mengenai suksesi negara dalam pandangan Eropa Kontinental, antara lain wilayah, negara, dan hubungan antara negara yang melakukan suksesi dan wilayah negara tersebut120; dan dalam hal pengakuan tidak diperlukan (hanya bersifat deklaratif).121 Dalam sudut pandang Amerika Serikat, yang menjadi titik tolok dalam suksesi negara adalah pengakuan (bersifat konstitutif)122, yang mana hal ini salah satunya merupakan prasyarat untuk masuk ke dalam pengadilan Amerika Serikat.123 Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam hal pengakuan ini, menyatakan bahwa "[i]n order to take advantage of diversity jurisdiction [in U.S. federal courts], a foreign state and the government representing it must be 'recognized' by the United States”.124 G.1. Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintahan Suksesi negara dan suksesi pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda, baik pada fakta atau kenyataan ketika telah terjadi suksesi (factual succession), maupun pada akibat hukumnya (legal succession).125 Suksesi pemerintahan, menurut Hackworth dalam Digest of International Law adalah: 119 Matthew C.R. Craven, Op.Cit., h. 759. Ibid., h. 760-761. 121 Ibid., h. 759-761. 122 Ibid., h. 759. 123 Ibid., h. 769. “Under U.S. law, it is generally accepted that a suit on behalf of a sovereign state may be maintained in U.S. courts "only by that government which has been recognized by the political department of [the U.S.] government as the authorized government of the foreign state.” 124 National Petrochemical Co. of Iran v. M/T Stolt Sheaf, 860 F.2d 551, 553 2d Cir., 1988, citing Pfizer Inc. v. India, 434 U.S. 308, 1978, h. 319-320, dalam Ibid., h. 770-771. 125 Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1986, h. 20. 120 A government, the instrumentally trough which a State functions, may change from time to time both as to form – as a form a monarchy to a republic – and as to the head of the government without affecting the continuity or identity of the State as an international person.126 Maksud dari pendapat tersebut adalah pemerintahan suatu negara dapat berubah, baik pada bentuknya seperti, misalnya, dari kerajaan menjadi republik atau sebaliknya, maupun pada orang-orang atau personalia yang menjadi kepala pemerintahan, yaitu misalnya kabinet yang satu diganti kabinet yang lain, atau juga kepala negara yang satu diganti kepala negara lainnya, misalnya melalui suatu pemilihan umum. Perubahan pemerintahan dimaksud tidak mempengaruhi kontinuitas atau identitas negara yang bersangkutan sebagai subyek hukum internasional.127 Mengenai akibat hukum dari suksesi pemerintahan negara, berlaku asas kontinuitas. Ini berarti bahwa setiap pemerintah baru bertaggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah lama yang digantikannya.128 Hal ini terlihat dalam kasus Orient Marine Corp. v. Star Trading & Marine, Inc., di mana penggugat menuntut Sudan atas wanprestasi oleh Sudan atas kontrak yang dibuat kedua belah pihak tersebut.129 Sudan membela diri bahwa negara tersebut telah berubah pemerintahannya, dari Sudan menjadi Republic of Sudan, karena terjadinya pergantian pemerintahan dari rezim militer yang digantikan oleh 126 G.H. Hackworth, Digest of International Law, Vol. I, U.S. Goverment Printing Office, Washington, 1940, h. 127, dalam Ibid., h. 21. 127 Ibid. 128 Ibid., h. 22. 129 Carsten Thomas Ebenroth dan Matthew James Kemner, “The Enduring Political Nature of Questions of State Succession and Secession and The Quest for Objective Standards,” Journal of International Economic Law, University of Pennsylvania, Vol. 17, No. 3, 1996, h. 756. pemerintahan sipil.130 Namun, pengadilan memutuskan bahwa Sudan hanya berganti pemerintahan saja dan bukan negara (karena masih dalam satu negara)131, yang berarti bahwa pergantian pemerintahan bukan merupakan suksesi negara, sehingga Sudan tetap bertanggungjawab terhadap wanprestasi atas kontrak tersebut. Begitu pula dengan kasus lain, seperti Revolusi Bolshevik 1917 (Uni Soviet) dan revolusi komunis Tiongkok (dari pemerintahan kekaisaran Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok/People’s Republic of Tiongkok), yang mana dari kedua kasus ini negara tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat pada negara pendahulunya.132 G.2. Suksesi Negara dan Traktat Dalam praktek negara terungkap bahwa negara-negara baru terikat padanya oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen traktat, yang secara aslinya ditandatangani oleh kekaisaran atau parent State.133 Ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan negara baru yang dimulai dengan clean slate (lembaran baru) tidak tepat.134 Traktat sendiri digolongkan menjadi beberapa kategori, diantaranya traktat multilateral termasuk traktat kategori khusus mengenai hak asasi manusia internasional; traktat mengenai ketentuan teritorial dan rezim; traktat bilateral; dan traktat yang berbicara tentang keadaan politik.135 Namun, kaitannya dengan suksesi sendiri, seperti yang tertuang dalam Konvensi Wina 1978, secara umum traktat dibagi menjadi tiga macam, antara lain traktat mengenai teritori, politik, 130 Ibid., h. 757. Ibid., “The court found that the "only changes in the Sudan...have been in the government...But there has been only one state."” 132 Ibid., h. 758. 133 R.C. Hingorani., Op.Cit., h. 103. 134 Ibid. 135 Malcolm N. Shaw, Op.Cit., h. 871. 131 dan traktat lainnya.136 Ketika bagian wilayah suatu negara, atau ketika beberapa bagian wilayah dalam hubungan internasional, yang mana suatu negara bertanggungjawab terhadap wilayah tersebut, yang tidak merupakan wilayah dari negara tersebut, maka wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah negara lain, dengan catatan bahwa traktat negara pendahulu masih berlaku sejak tanggal suksesi negara tersebut.137 Mengenai deklarasi unilateral dijelaskan bahwa negara penerima tidak terikat atas hak dan kewajiban atas traktat yang berlaku terkecuali negara penerima tersebut menyatakan dengan deklarasi unilateral dalam rangka perlanjutan dari traktat atas wilayah tersebut.138 Pengaturan khusus mengenai rezim wilayah terdapat dalam Article 11, di mana suksesi negara tidak berakibat pada batas yang telah ditetapkan dalam traktat; dan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam traktat dan hubungannya dengan rezim batas (wilayah). Kemudian, pengaturan rezim wilayah yang lainnya, terdapat dalam Article 12, yaitu dalam ayat (1) suksesi negara tidak berakibat pada hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam traktat terhadap penggunaan beberapa wilayah, atau pembatasan penggunaan wilayah atas negara asing; dan aturan ini berlaku pula pada sekelompok negara (ayat (2)). Provisi terhadap Article 12, menurut ayat (3), tidak berlaku pada kewajiban negara pendahulu atas pendirian basis militer negara asing terhadap wilayah negara tersebut yang mana berhubungan dengan suksesi negara. 136 Ibid. Konvensi Wina 1978, Article 15. 138 Konvensi Wina 1978, Article 9. 137 Untuk negara yang baru merdeka (newly independent state/clean slate), maka traktat yang dibuat oleh negara pendahulu tidak terikat kepadanya.139 Konvensi Wina 1978 ini juga membagi traktat menjadi dua, yaitu traktat multilateral dan bilateral. Dalam hal traktat multilateral, khususnya dalam hal negara yang baru merdeka, sesuai dengan ketentuan dalam Article 17 dan 18, keterikatan antara traktat dan suksesi harus dibuat notification of succession, antara lain dalam hal status sebagai pihak peserta traktat;contracting State, baik jika traktat tersebut belum berlaku (not into force) atau sudah berlaku (enter into force). 139 Konvensi Wina 1978, Article 16.