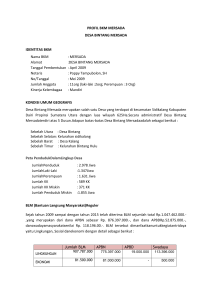

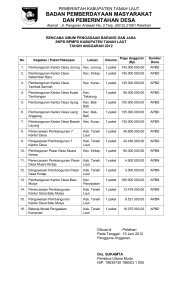

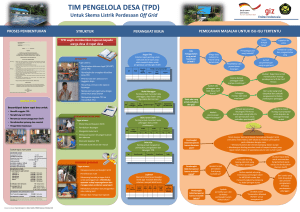

sistem tata-kelola atau tata-pemerintahan desa

advertisement