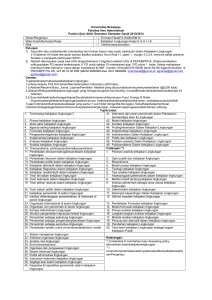

dari lokal ke nasional kembali ke lokal

advertisement