BAB I Pendahuluan

advertisement

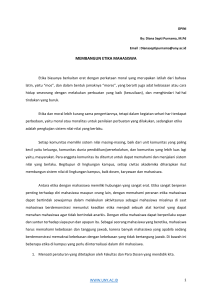

BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang “Lawan Sastra Ngesti Mulya”, yang berarti “dengan pengetahuan mencitacitakan kemuliaan / kesejahteraan”1. Merupakan salah satu fatwa dari tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, yang secara garis besar terkandung di dalam ajaran-ajaran Majelis Luhur Taman Siswa. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu pijakan manusia untuk memperoleh derajat hidup yang lebih tinggi. Dengan pendidikan, manusia dipermudah dalam menghadapi pelbagai fenomena sosial, terutama globalisasi yang notabene telah menjadi isu utama di era modernisasi sekarang ini. Globalisasi, yang menurut para intelektual Indonesia berhaluan „kiri‟, merupakan „pintu masuk yang lebar‟ bagi neoliberalisme maupun ideologi-ideologi barat lainnya, dinilai sudah meruntuhkan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan globalisasi sudah tidak mempedulikan lagi konteks ruang. Globalisasi semakin mempermudahkan komunikasi antar bangsa, perdagangan antar bangsa, pertukaran budaya, dan lain-lain. Kenichi Ohmae dalam bukunya, The Borderless World (1991), menjelaskan bahwa konsep mengenai Negara-bangsa (nasionalisme) benar-benar telah berakhir mengarah kepada kerjasama regional di dalam dunia tanpa batas 2. Peranan 1 Macaryus, S. (2010). Serpih-serpih Pandangan Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2 Ohmae, Kenichi dalam Budiyanto, F.X. (1991). Dunia Tanpa Batas. Jakarta: Binarupa Akasara 1 pemerintahan nasional (Indonesia) lambat laun semakin terkikis oleh Globalisasi yang merambah Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai privatisasi di sektor-sektor yang seharusnya mempengaruhi derajat hidup rakyat banyak. Memang tidak sedikit yang kontradiksi terhadap pernyataan Kenichi Ohmae, namun senyatanya konsep yang diutarakan Ohmae tersebut relevan dengan realita di Indonesia. Globalisasi melalui kebijakan-kebijakan „barat‟nya senyatanya sudah melunturkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia sekaligus mengikis peran pemerintahan Nasional, seiring dengan runtuhnya batas-batas yang membatasi Negara-negara. Akibatnya pada dunia pendidikan tentu beragam, dan fenomena ini merupakan suatu tantangan besar bagi dunia pendidikan Nasional, dimana di dalamnya terdapat institusi pendidikan yang memiliki latar belakang historis yang kuat, yakni TamanSiswa. Taman Siswa, yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 pada masa kolonialisme, merupakan salah satu pergerakan nasional bagi rakyat Indonesia melalui jalur pendidikan. Hal ini dikarenakan, tujuan Taman Siswa sendiri adalah menciptakan manusia Indonesia yang merdeka, tidak bergantung pada penjajah, baik segi fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sehingga benar-benar menciptakan individu yang mandiri, serta menciptakan individu yang luhur, memiliki jiwa nasionalisme, agar mampu „mengkontrol‟ keadaan di era kolonialisme. Berdirinya Taman Siswa sendiri tidak lepas dari keresahan batin yang dirasakan oleh Ki Hadjar Dewantara terhadap keadaan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. Pendidikan yang diajarkan oleh institusi-institusi pendidikan kolonial, bagi Ki Hadjar Dewantara adalah mendoktrin manusia-manusia Indonesia untuk berpaham dan berkiblat pada Barat. Sehingga hanya menciptakan individu yang individualis, intelektualis, materialis, dan profit oriented, namun tidak peduli pada bangsanya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada saat Taman Siswa didirikan, banyak masyarakat Indonesia sendiri yang mencemooh keberadaannya (pro kolonial). 2 Padahal, visi dan misi Taman Siswa memiliki nilai-nilai yang luhur, dan yang paling utama, mengentaskan masyarakat Indonesia dari jerat kolonialisme, sehingga menciptakan individu-individu yang mandiri, tidak bergantung pada penjajah. Konsep tersebut sama seperti konsep Plato dalam mendefinisikan pendidikan. Menurut Plato, pendidikan sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan maupun ketidakbenaran. Sehingga, bagi Plato, peran utama pendidikan adalah membebaskan dan memperbaharui. Kemudian, melalui pembebasan dan pembaharuan manusia inilah akan terbentuk manusia utuh, yaitu manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa yang mengantarkannya ke ide yang lebih tinggi yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan 3. Untuk itu, Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi warganya, karena konsep Plato tersebut menandakan bahwa peranan pendidikan dalam pembangunan suatu Negara sangatlah krusial. Namun, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya globalisasi telah memberikan berbagai dampak di dalam pendidikan, baik positif maupun negatifnya. Di era seperti sekarang, hakekat pendidikan mengalami pergeseran, individu bukan lagi menimba ilmu agar dapat bermanfaat bagi khalayak banyak, namun justru pendidikan dijadikan sarana komersialisasi dan sebagai sarana untuk mempertinggi derajat hidupnya semata (individualistis). Yang paling menyedihkan, tidak sedikit yang memiliki pemikiran pendidikan ditempuh hanya untuk menjadi „syarat‟ memperoleh pekerjaan kelak. Sehingga, mereka yang „beruntung‟ dapat menempuh pendidikan, justru hanya memikirkan dirinya sendiri untuk mempertinggi derajat hidupnya, sedangkan mereka yang „tidak beruntung‟ yang tidak dapat menempuh pendidikan, menjadi semakin termarginalisasi. „Beruntung‟, karena mereka yang mampulah yang dapat menikmati pendidikan. „Tidak beruntung‟, karena 3 Jalaluddin ; Idi, Abdullah. (2012). Filsafat Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 3 mereka yang tidak mampu mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan. Dalam konteks ini, terjadi fenomena reproduksi sosial secara berulang-ulang di dalam proses pendidikan. Selain itu, masuknya neoliberalisme di Indonesia dengan „membonceng‟ globalisasi, yang mana neoliberalisme ini merambah hingga institusi pendidikan nasional. Neoliberalisme berprinsip mengurangi peran Negara dalam mengelola pendidikan dan menyerahkan segalanya pada pasar bebas. Dalam buku Orang Miskin Dilarang Sekolah (2006) karya Eko Prasetyo disebutkan, bahwa terjadinya biaya yang tinggi dalam pendidikan dikarenakan munculnya peran swastanisasi di dalamnya4. Dengan begitu, sekolah ada di bawah kuasa modal. Sekolah menjadi mahal, karena ada kepentingan swasta tertentu yang berorientasi profit melalui jalur pendidikan. Sehingga, jarang ada sekolah swasta yang tergolong murah. Pengalaman saya sekolah dulu, sekolah swasta merupakan pilihan kedua (sekunder) bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sekolah negeri merupakan pilihan utama (primer), karena dianggap lebih murah daripada sekolah swasta. Sehingga sekolah swasta merupakan pilihan kepepet bagi calon murid baru yang tidak diterima di sekolah negeri karena kalah bersaing oleh para calon murid baru yang lain. Persaingan memang identik dengan neoliberalisme. Selain persaingan antar murid, persaingan antar institusi pendidikan pun terjadi, terutama institusi yang dikelola oleh swasta. Dapat kita lihat, setiap ajaran baru semua sekolah (terutama swasta) berlomba-lomba bersaing untuk mempromosikan sekolahnya melalui brosur untuk menjaring korban-korbannya (baca: murid baru). Dengan berbagai infrastruktur, beasiswa, tenaga pengajar, dan fasilitas lainnya yang dipersaingkan, tidak sedikit promosi yang terdapat di brosur layaknya jargon kampanye belaka para elit politik. Sehingga, pendidikan yang hakekatnya bertujuan mulia, di era globalisasi sekarang pendidikan justru dapat dikonotasikan sebagai arena pasar. Hanya para 4 Prasetyo, Eko. (2006). Orang Miskin Dilarang Sekolah. Yogyakarta: Resist Book 4 kapital dan borjuislah yang diuntungkan, namun golongan rakyat menengah ke bawah semakin nelangsa. Di dalam pasal 5 ayat pertama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan, bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Namun, senyatanya pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kalangan borjuis atau kalangan mampu semata. Hal ini tentu sudah melenceng dari tujuan Negara yang termaktum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan yang seharusnya merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, realisasinya justru masih banyak anakanak yang belum dapat menikmati pendidikan maupun putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi yang menghimpit keluarganya. Tercatat pada tahun 2007, dari 100 persen anak yang bersekolah dasar, hanya 80% diantaranya yang lulus, sedangkan 20% sisanya putus sekolah. Kemudian dari 80% diantaranya yang lulus SD, hanya sekitar 61% yang melanjutkan ke tingkat SMP atau setingkat. Kemudian, dari jumlah tersebut yang lulus sekitar 48%. Sementara itu, dari total yang lulus SMP, yang melanjutkan ke SMA hanya sekitar 21%, dan yang berhasil lulus hanya 10%. Kemudian, yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 1,4% 5. Kasus ini tentu menjadi permasalahan serius bagi pemerintahan Indonesia di dalam dunia pendidikan. Pendidikan menjadi melenceng dari tujuan semula yang dicita-citakan oleh para pendahulu, terutama para pendiri Taman Siswa. Pendidikan menjadi sarana komersialisasi semata. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, mereka yang tidak dapat bersekolah diasumsikan sebagai individu yang “tidak beruntung”. Padahal, seyogyanya pendidikan itu diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 5 http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/09/3/129864/Angka-Putus-Sekolah-diIndonesia-masih-Tinggi 5 Selain itu, kasus yang sangat relevan dengan fenomena globalisasi adalah masuknya doktrinasi ideologi asing yang mengandung unsur-unsur individualisme ke dalam kurikulum pendidikan sekolah-sekolah baik dasar hingga menengah atas. Salah satunya, saya kutip pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Prof. Sri-Edi Swasono, bahwa di dalam mata pelajaran (terutama pendidikan moral atau kewarganegaraan), selalu mengajarkan tentang „hak‟, „berhak‟, dan „milik pribadi‟ tanpa menyentuh „kewajiban sosial‟6. Asas kebersamaan dan kekeluargaan, yang merupakan salah satu falsafah dari ideologi pancasila justru dikesampingkan. Sehingga, yang terjadi adalah anak didik bangsa Indonesia, terutama pemuda mengalami fenomena krisis identitas, yang hanya menjadi pengikut ideologi asing. Mari kita menengok ke level di bawah perguruan tinggi, yakni sekolah. Mengutip pernyataan dari George Bernard Shaw, seorang penulis, dramawan dan penerima nobel kesusastraan, yang mengkritisi fenomena ketimpangan pendidikan 7, “Di muka bumi ini tidak ada satu pun yang menimpa orang-orang tak berdosa separah sekolah. Sekolah adalah penjara. Tapi dalam beberapa hal, sekolah lebih kejam daripada penjara. Di penjara, misalnya, Anda tidak dipaksa membeli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara”. Cukup fenomenal pernyataan dari Shaw ini, mengingat di jenjang sekolah, siswa baru, atau tiap ajaran baru, sekolah mengharuskan siswa membeli buku-buku paket untuk bahan pembelajaran, sekaligus sebagai syarat kelancaran metodologi pengajaran. Padahal, biaya sekolah baik uang pembangunan maupun SPP saja sudah membebani orang tua (baca: golongan menengah ke bawah). Sekarang, ditambah dengan beban biaya-biaya buku dan seragam yang tentunya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dan yang utama, sekolah juga mengambil keuntungan darinya (tender). Apabila ditarik kesimpulan, dapat dikatakan bahwa hegemoni pasar sudah masuk hingga ranah pendidikan. Sekolah menjadi sarana komersialisasi dan profit oriented. 6 7 Swasono, Sri-Edi. (2004). Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Jakarta: UNJ-Press. Prasetyo, Eko. (2006). Orang Miskin Dilarang Sekolah. Yogyakarta: Resist Book 6 Sudah merupakan suatu konstruksi sosial di Indonesia, bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk dapat meningkatkan kelas sosial. Sering kita jumpai, kasus-kasus yang bersifat ironik dan dramatis, bahkan mirip seperti sinetronsinetron dan telenovela picisan8. Seperti perjuangan orang tua yang penghasilannya sangat minim, namun bekerja ekstra keras agar anaknya dapat mencicipi sebuah „kata‟, yaitu sekolah. Hutang kesana kemaripun seolah menjadi sebuah „kultur sosial‟ agar anaknya yang tidak diijinkan masuk sekolah karena alasan yang „tidak masuk akal‟, seperti belum membayar SPP, tidak memiliki buku paket, dan sebagainya dapat kembali bersekolah. Melihat kondisi ini, seakan benar ungkapan “orang miskin dilarang sekolah” (Eko Prasetyo). Salah satu institusi pendidikan yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yakni Taman Siswa yang juga dapat disebut „sekolah segala kalangan‟ justru menggeh-menggeh dalam mempertahankan kondisinya. Walaupun orang miskin dan kaya boleh bersekolah di Taman Siswa, yang terjadi adalah mayoritas muridnya adalah kalangan menengah ke bawah (baca : miskin). Wajar memang, karena mayoritas kalangan menengah ke atas lebih memilih sekolah-sekolah negeri yang dipandang lebih berkualitas dan menjamin, ataupun ke sekolah swasta yang mengadopsi kurikulum asing, sehingga memungkinkan untuk go international. Padahal, sekolah-sekolah macam tersebut sudah terhegemoni oleh neoliberalisme tanpa memandang nilai-nilai luhur kebudayaan nusantara. Melihat hal ini, Ketua Harian Majelis Luhur Taman Siswa, Ki R. Suharto mengungkapkan tidak dapat menarik biaya yang tinggi, karena menjunjung tinggi semangat yang diusung Ki Hadjar Dewantara, yakni pemerataan pendidikan, bukan peninggian pendidikan (berbeda sekali dengan sekolah swasta lain yang profit oriented). Akibatnya, banyak sekolah Taman Siswa yang tutup karena kekurangan dana9. Di era dimana pasar di dewa-dewakan seperti sekarang, filosofi yang diusung Taman Siswa memang 8 Baca Perjalanan Anak Bangsa: Asuhan dan Sosiolisasi dalam Pengungkapan Diri yang ditulis oleh Aswam Mahasin, Ismed & Thamrin Hamdan 9 Lih. Harian Jogja, Jumat, 7 Juni 2013 7 menjadi pisau bermata dua. Perjuangan mempertahankan filosofi yang memihak rakyat banyak inilah yang patut dihargai di dalam Majelis Luhur Taman Siswa. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah aplikasi konsep pedagogis Ki Hadjar Dewantara di era globalisasi kontemporer?” C. Tujuan Majelis Luhur Taman Siswa memiliki latar belakang historis yang sangat kuat. Pada masa kolonialisme, Taman Siswa memiliki peranan penting, yaitu melawan penjajahan melalui jalur pendidikan. Mengapa pendidikan? Menurut sang tokoh utama pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengentaskan masyarakat dari jerat kolonial. Dengan pendidikan, maka masyarakat akan sadar dan dapat mengatasi keadaan yang ada di sekitarnya. Selain itu, menurut beliau, sekolah-sekolah yang ada pada masa itu tidak memuaskan rakyat. Hal ini diikarenakan sistem pengajaran beraliran barat yang diterapkan pemerintah kolonial pada masa itu bersifat intelektualistik dan materialistik semata, tanpa memahami budaya-budaya luhur bangsa. Sehingga, bagi Ki Hadjar Dewantara, penting untuk mendirikan suatu institusi pendidikan nonkolonial, yang tentunya juga mengajarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, Taman Siswa merupakan salah satu aset historis pendidikan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. 8 Namun, setelah berusia hampir seabad, keberadaan Taman Siswapun mulai pudar. Mayoritas masyarakat yang lahir di era modern hampir tidak mengetahui apa itu Taman Siswa, bahkan intelektual muda sekalipun. Salah satu dosen UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) Sudartomo Macaryus mengungkapkan, sering terjadi di forum-forum ilmiah, ada peserta yang menyebutkan asal institusi dari Taman Siswa, namun tidak sedikit pula yang kemudian berbisik dan bertanya, “Taman Siswa masih ada, ya?”. Di satu sisi, peserta yang berasal dari Taman Siswa membuktikan, bahwa Taman Siswa masih tetap menunjukkan eksistensinya hingga di era modernisasi seperti sekarang ini. Namun, di sisi lainnya, menunjukkan ada yang berasumsi bahwa Taman Siswa hanya tinggal catatan sejarah semata10. Untuk itu, penelitian ini bertujuan, yang pertama, untuk membangun kesadaran di masyarakat, bahwa Taman Siswa masih dapat menunjukkan eksistensinya walaupun banyak mengalami masa-masa sulit akibat pengaruh globalisasi. Selain itu, keberadaan Taman Siswa juga dipersulit oleh adanya sekolahsekolah unggulan, terutama sekolah yang berorientasi global (sekolah internasional). Dengan pemahaman terhadap Taman Siswa, maka masyarakat dapat mengetahui seluk beluk sejarahpendidikan nasional, dari era kolonialisme hingga di era globalisasi. Yang kedua, membuka mata terhadap permasalahan pelik yang melilit di dalam pendidikan nasional yang sudah terkikis oleh globalisasi. Pendidikan seakan merupakan „biang keladi‟ terjadinya kesenjangan sosial, karena pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan, bukannya kalangan menyeluruh. Sehingga yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lebih lanjut, bahkan seakan kebijakan pendidikan nasional tidak melibatkan Taman Siswa selaku fondasi utama dalam pendidikan berkebangsaan Indonesia. Seperti kita lihat, pemerintah lebih mengutamakan „peninggian‟ pendidikan daripada 10 Macaryus, S. (2010). Serpih-serpih Pandangan Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 9 „pemerataan‟pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang mengedepankan konsep pemerataan. Konsep pemerataan harus diterapkan dalam pembangunan pendidikan nasional. Terutama, mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan dan metodologi pengajaran. D. Tinjauan Pustaka Taman Siswa merupakan salah satu institusi pendidikan yang bertahan sejak era kolonial hingga sekarang. Pada masa berdirinya, Taman Siswa juga tidak langsung diterima keberadaannya oleh masyarakat lokal, bahkan mendapat kecaman.Terutama mereka yang „tunduk‟ pada pemerintah kolonial. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mendukung keberadaan Taman Siswa, mereka inilah yang ingin lepas dari belenggu pemerintahan kolonial. Taman Siswa adalah pedoman bagi pendidikan nasional, karena latar belakang historisnya yang melawan kolonialisme di jalur pendidikan 11. Namun, seiring pergantian zaman dan sistem pemerintahan, inspirasi pendidikan nasional justru menjurus ke ranah global tanpa mempedulikan khasanah kearifan lokal. Kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sama sekali tidak berkiblat pada ajaran Ki Hadjar dewantara. Faktanya, banyak bermunculan sekolah-sekolah internasional, bahkan di tahun 2005 bermunculan sekolah-sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Kompas pernah memberitakan, adanya RSBI ini pemerintah dianggap mengkhianati sejarah bangsa. Berbagai payung hukum yang melandasi RSBI pun dinilai sebagai faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan RSBI mengadopsi kurikulum barat yang kapitalistis dan individualistis12, yang bertentangan dengan falsafah 11 Macaryus, S. (2010). Serpih-serpih Pandangan Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 12 Lih. Kompas, 2 Mei 2012 10 pendidikan Indonesia yang telah diajarkan oleh para pendiri Taman Siswa, terutama Ki Hadjar Dewantara. Suryono SW (2011) pernah melakukan penelitian terkait dengan cabang sekolah Taman Siswa tingkat Taman Madya (setingkat SMA) di Teluk Betung, Lampung. Hasil dari penelitian yang merupakan thesis tersebut menyebutkan, bahwa Taman Madya di Teluk Betung tersebut memang benar-benar berpedoman pada ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara di dalam proses pelaksanaan manajemen pendidikannya, salah satunya adalah tri pusat pendidikan. Selain itu, para pelaksana (termasuk pamong / guru) memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Taman Siswa, sehingga membuat mereka dapat melakukan pengabdian secara ikhlas. Hal ini membuat cabang Taman Siswa di Teluk Betung tersebut dapat menjadi „hidup‟. Penelitian terkait Taman Siswa yang lain pernah dilakukan oleh Khoirotun Nisa (Skripsi, 2009) dengan judul “Pengaruh Administrasi Kesiswaan dalam Meningkatkan Jumlah Animum Pendaftar di SMA Taman Siswa Mojokerto”. Dari hasil penelitiannya disebutkan, bahwa keadaan SMA Taman Siswa di Mojokerto tersebut cenderung stabil, dikarenakan memiliki tenaga pengajar yang memadai (65 pengajar dan 4 staf) dan jumlah murid yang cukup (850 siswa) di tahun ajaran 2008/2009. Hal ini dikarenakan manajemen yang baik dengan didukung administrasi kesiswaan dan animo pendaftar di SMA Taman Siswa Mojokerto yang juga baik. Namun, nasib berbeda justru dialami oleh berbagai sekolah Taman Siswa yang nyaris „mati‟ alias mati suri, bahkan banyak pula yang sudah „mati‟. Data dari Majelis Luhur Taman Siswa mengungkapkan, bahwa 300 sekolah Taman Siswa mengalami mati suri, dan hanya sekitar 30% sekolah Taman Siswa yang layak beroperasi. Hal ini, menurut alumni UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) Tri Suparyanto mengatakan, persoalan yang membelit Taman Siswa lebih pada masalah internal, terutama dalam hal manajerial. Namun, tentu saja masalah eksternal lebih mudah dilihat, karena banyaknya sekolah-sekolah baru yang dipandang lebih 11 „berkelas‟ (Negeri maupun swasta) membuat posisi Taman Siswa semakin termarginalkan. Ki Sri Edi Swasono selaku ketua umum Majelis Luhur Taman Siswa mengatakan, yakni dibangunnya sekolah-sekolah Negeri yang berlebihan menyebabkan tidak sedikit sekolah swasta yang gulung tikar. Beliau juga mengatakan pengalamannya saat ke Payakumbuh, dimana ada sekolah swasta yang tutup karena di depannya didirikan sekolah Negeri13. E. Kerangka Pemikiran E.1. Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan adalah Memanusiakan Manusia Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan hal yang berkaitan dengan pedagogis, bahwa “pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan”. Sehingga, pendidikan dalam realisasinya harus dapat memanusiakan manusia atau anak didiknya. Selain itu, beliau juga mengungkapkan, bahwa “pendidikan nasional (menurut paham Taman Siswa) ialah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya, dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia”14. Melihat pernyataan dari beliau ini, tujuan dari pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya tidak lain adalah agar bangsa Indonesia memiliki identitasnya sendiri sesuai identitas bangsanya. Adanya sekolah-sekolah asing yang tidak melibatkan unsur lokal membuat para pengenyam pendidikan mayoritas mengalami krisis identitas. 13 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/18/225097/Sekolah-SwastaMati-karena-Kepala-Daerah 14 Macaryus, S. (2010). Serpih-serpih Pandangan Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 12 Adanya pengaruh dari globalisasi yang notabene menelurkan liberalisme, menyebabkan berbagai paradigma dalam masyarakat yang mengkonstruksi bahwa seluruh aspek kehidupan selalu dilandasi oleh kepentingan ekonomi (termasuk pendidikan), seperti halnya yang diungkapkan Marx dalam Determinisme Ekonominya. Pendidikan justru menjadi biang kerok terjadinya kesenjangan sosial, karena hanya segelintir masyarakat saja yang bisa menikmatinya. Terjadi semacam fenomena reproduksi kelas sosial yang terus menerus terjadi, bahwa pendidikan hanya bisa dicicipi oleh kalangan tertentu saja. Sehingga yang di atas semakin memuncak, yang di bawah semakin membuncit. E.2.Dehumanisasi Paulo Freire Prinsip Taman Siswa “pendidikan adalah memanusiakan manusia”, berarti memegang teguh terhadap kemerdekaan dan kebebasanpeserta didiknya. Perampasan kebebasan siswa dalam dunia pendidikan, akan bertendensi pada dehumanisasi. Mengenai dehumanisasi dijelaskan pula oleh Paulo Freire “Dehumanisasi – keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi manusia – bukan hanya menandai mereka yang kemanusiaannya telah dirampas, melainkan (dalam cara yang berlainan) menandai pihak yang telah merampas kemanusiaan itu, dan merupakan pembengkokan cita-cita untuk menjadi manusia yang lebih utuh.”15 Apabila didasari oleh konsep Freire ini, di dalam sistem pendidikan kita tentu sudah menjurus pada ranah dehumanisasi, seperti para guru yang mengajar hanya berpedoman pada kurikulum, mengajar hanya sebagai ajang untuk memenuhi kewajiban pencarian nafkah semata, tanpa mempelajari konsep among yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Contoh fenomena yang terjadi adalah berbagai kasus sepele yang dialami oleh para siswa, seperti tidak membawa buku tidak 15 Freire, Paulo. (2003). “Pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang memanusiakan” dalam Omi Intan Naomi (Ed) Menggugat Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (hal. 435) 13 diperbolehkan masuk kelas, tidak memiliki buku paket atau seragam tidak boleh masuk sekolah, dan sebagainya. Paulo Freire kemudian menyebutkan dua variabel di dalam fenomena dehumanisasi ini, yakni yang ditindas dan yang menindas. Pendidikan seharusnya dapat membebaskan mereka yang ditindas dari para penindas. Namun, yang terjadi saat ini justru yang ditindas kemudian menjadi penindas, baik itu merupakan „pelampiasan‟ atas apa yang terjadi pada mereka di masa lalu, atau merupakan „balasan‟ terhadap para penindas mereka sebelumnya. Seharusnya, pendidikan harus dapat mengatasi krisis moral semacam ini, agar pendidikan bukan menjadi sarana reproduksi sosial semata. E.3. Perenialisme Perenialisme merupakan salah satu paham filsafat yang berusia sangat tua, yang mana penamaannya berasal dari tulisan Augostino Steuco (1497-1548) berjudul De perenni philosophia libri X (1540). Istilah Perenialisme sendiri berasal dari bahasa latin, yakni dari kata perenis atau perennial, yang berarti tumbuh terus atau hidup terus dari waktu ke waktu. Perenialisme adalah sebuah ideologi yang mengkritisi modernisasi, karena modernisasi dinilai telah menunjukkan berbagai dampak negatifnya dalam berbagai aspek16. Dalam hal pendidikan, terutama modernisasi, yang tentu terbawa dengan masuknya globalisasi, menyebabkan pendidikan dijadikan sebagai aset ekonomi oleh pihak-pihak tertentu, yang mana seharusnya pendidikan pada hakekatnya tidak boleh ada kepentingan-kepentingan ekonomi di dalamnya. Pada dasarnya, penganut Perenialisme bukanlah mereka yang menemukan hal baru untuk suatu perubahan, namun mereka hanya mempopulerkan kembali 16 Wora, Emanuel. 2006. Perenialisme, Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 14 ajaran atau tradisi-tradisi yang sudah ada di masa lalu dengan harapan dapat membawa perubahan di masa sekarang. Sehingga Perenialisme sering pula disebut dengan Mazhab Tradisionalisme. Perenialisme sangat erat korelasinya dengan keadaan Taman Siswa saat ini. Karena mereka berusaha tetap mempopulerkan ajaranajaran luhur dari para pendiri konsep pendidikan nasional, terutama Ki Hadjar Dewantara, demi merubah konsep pendidikan nasional yang condong ke arah kapitalisme dan individualistik tanpa memegang teguh nilai-nilai dan moral yang dijunjung tinggi oleh para leluhur. Taman Siswa memegang teguh prinsip pendidikan, bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah memanusiakan manusia.Hal ini dapat dikatakan berbeda dengan pendidikan konservatif maupun progresif. Karena pada dasarnya ideologi pendidikan yang mereka tanamkan merupakan ideologi yang sudah pernah muncul sebelumnya, bahkan erat kaitannya dengan aspek historis. Sebagaimana makna fundamental dari perenialisme, bahwasannya penganut konsep ini bukanlah mereka yang menemukan hal baru, namun hanya menghidupkan kembali tradisi-tradisi masa lampau untuk mengkritisi sistem-sistem konservatif maupun progresif yang pada realitasnya justru menimbulkan gejolak sosial. Dalam buku karya Emanuel Wora yang berjudul Perenialisme : Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme disebutkan pula bahwa Perenialisme memiliki unsur teologis yang kuat. Filsafat Perenial melihat bahwa wujud-wujud di dunia ini berkarakter hierarkis. Tiap-tiap struktur hierarkis yang ada dalam realitas dunia selalu saling terkait satu sama lain, yang mana kemudian memuncak pada realitas Ilahi. Berbeda dengan Filsafat Materialis17 yang memiliki pandangan bahwa realitas adalah sesuatu yang paling sejati, sehingga hal-hal yang tak dapat dirumuskan seperti teologi, etika, dan estetika dianggap tidak sejati atau tidak ada. Secara garis besar, 17 Emanuel Wora dalam bukunya menjelaskan bahwasannya Filsafat Materialis dapat disebut sebagai antitesis daripada Filsafat Perenial. 15 Filsafat Materialis memandang alam semesta sebagai suatu pola mekanistik, sehingga tidak memberi tempat bagi realitas yang transenden18. Konsep Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire dalam pendidikan tentu lebih bersifat Perenial. Ciri khasnya tidak lain adalah untuk mengentaskan manusia menjadi manusia sejati. Manusia yang dalam rasionalitasnya Habermas tidak hanya memiliki rasionalitas kognitif-instrumental, namun juga rasionalitas moral. Rasionalitas moral hanya muncul atas dasar kesadaran masyarakat akan humanisasi, dan kepercayaan atas realitas Ilahi. Ki Hadjar Dewantara memahami bahwasannya karakteristik bangsa Indonesia adalah percaya atas keberadaan Sang Pencipta dan kentalnya gotong royong, karena memiliki kesamaan nasib atas apa yang menimpa mereka pada masa kolonialisme. Dan yang paling utama, konsep pedagogis Ki Hadjar Dewantara maupun Paulo Freire tidak akan tertiup hilang seiring bertiupnya zaman, abadi. Seperti Filsafat Perenial sebagai suatu filsafat yang abadi, sebagaimana yang disepakati oleh para Perenialis. E.4. Korelasi antara Ketiga Konsep Pemikiran dengan Globalisasi Dalam konteks historis, konsep pendidikan Ki Hadjar telah menumbuhkan jiwa kritisterhadap pemuda-pemuda untuk „memberontak‟ terhadap pemerintahan kolonial. Pendidikan Ki Hadjar Dewantara pada masanya dinilai berhasil dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan metoda mendirikan institusi pendidikan yang diperuntukkan bagi golongan pribumi yang tidak dapat mencicipi jenjang pendidikan pada kala itu, yang memang pendidikan hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja (ningrat, kaya, bangsa Belanda). Dengan kata lain, konsep ini memiliki kesamaan yang signifikan terhadap “Pendidikan Kaum Tertindas”nya Freire. 18 Wora, Emanuel. 2006. Perenialisme, Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 16 Dengan kesamaan tujuan, yaitu prinsip pendidikan yang merata hingga pada titik pendidikan untuk kaum tertindas, dapat dilihat bahwa nilai yang diusung kedua tokoh ini bersifat etis-humanistik, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat perenial. Berbeda dengan konsep filsafat materialis yang lebih pada nilai mekanis-pragmatis, sehingga menciptakan gap antara tubuh dan pikiran. Pada umumnya memang filsafat perenial mulai dilupakan disebabkan dominasi filsafat materialisme. Karena di era modern, manusia telah mulai melupakan hakekatnya sebagai manusia. Terutama di belahan dunia barat yang memang nilai-nilai perenial sudah terlupakan, berbeda dengan di belahan dunia timur yang nilai-nilai perenial ini masih terjaga melalui agama maupun budaya, walaupun realitasnya juga didominasi oleh materialisme. Yang paling mendasar dari ajaran Ki Hadjar Dewantara adalah menanamkan kepribadian baik kepada peserta didik. Secara aplikatif, Ki Hadjar Dewantara mengajarkan konsep-konsep pendidikan yang sarat akan nilai-nilai perenial. Seperti among method melalui trilogi kepemimpinannya, hingga pada tahap kesetaraan antara pendidik maupun peserta didik melalui konsepnya “menghamba kepada sang anak”.Pendidik harus siap 24 jam untuk „melayani‟ peserta didiknya, walaupun kenyataannya secara aplikatif memang sulit. Hal ini diupayakan agar anak memiliki jiwamerdeka lahir dan batin. Kemerdekaan dalam konteks berkarya sebebasbebasnya.Namun, pamong tetap harus dapat meluruskan peserta didiknyaapabila melenceng dari jalannya. “Meluruskan” ini tentu guru memiliki interpretasinya masing-masing. Ada yang sekedar menasehati, hingga pada tahap keterpaksaan, yaitu hukuman. Hukuman ini tentu bukan hukuman fisik, namun lebih kepada sisi akademik, yaitu pengurangan nilai. Secara konseptual, konsep-konsep Ki Hadjar Dewantara dapat dilihat di bab II, yang mana nilai dari konsep-konsep sudah mulai dilupakan oleh masyarakat modern sebagaimana filsafat perenial.Hal ini tentu membuat aplikasinya menjadi sulit, karena nilai-nilai tersebut sudah tergeser oleh logika-logika materialisme. 17 Seperti konsep “alam hidup manusia adalah alam hidup perbulatan” misalnya, yang pada kenyataannya manusia modern telah „sukses‟ memisahkan dirinya dengan alam. Padahal menurut Ki Hadjar Dewantara, manusia yang dapat menyatu dengan alam adalah manusia bahagia. Korelasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire dengan filsafat perenial adalah sebagai berikut : Ki Hadjar Dewantara “Pendidikan yang Memanusiakan Manusia” Paulo Freire Perenialisme “Sebuah Pemahaman Filsafat tentang Fenomena Masa Lampau yang Memiliki Nilai-nilai yang Abadi, seperti etika, moral, teologi, dan estetika” “Dehumanisasi, Fenomena antara Menindas dan Ditindas” Dalam gambar di atas dapat kita simpulkan bagaimana pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan Paulo Freire yang mengedepankan nilai-nilai humanistik (perenial). Artinya, pendidikan harus demi kepentingan semua manusia, agar tidak lagi terjadi reproduksi dehumanisasi. Pendidikan harus mengentaskan yang tertindas dari para penindas, bukan justru menciptakan kaum penindas yang baru. Sehingga menciptakan pendidikan yang “memanusiakan manusia”. Nilai-nilai semacam inilah yang merupakan hakekat dari filsafat Perenial. Nilai yang lebih humanistis karena mengakui adanya realitas yang transenden. Lalu, bagaimana kaitannya dalam konteks globalisasi kontemporer? 18 Dalam perspektif Giddens, salah satu dari empat dimensi globalisasi adalah ekonomi kapitalisme, dimana pengaruh besar dalam suatu sistem ekonomi dikuasai oleh pemodal (baca: korporasi) hingga pasar bebas. Dalam hal ini, korporasilah yang berhak menguasai suatu aset-aset tertentu yang dinilai dapat mendulang profit yang besar. Implikasinya, tidak sedikit masyarakat lokal yang menjadi „korban‟, dengan kata lain hanya memperoleh keuntungan yang minimal, bahkan bertendensi pada kerugian yang dialami golongan rakyat banyak. Kasus semacam ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Dalam perspektif Giddens ini, dapat dinilai bahwa globalisasi sarat akan nilai-nilai materialisme, karena memang didominasi oleh belahan dunia barat yang memang nilai-nilai perenialnya tak terlestarikan seperti belahan dunia timur. Yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana korporasi asing ini mengeksploitasi secara berlebihan „karya Tuhan‟ di Indonesia, hingga alampun telah didominasi oleh manusia. Berbeda dengan nilai-nilai filsafat perenial yang menempatkan alam dengan manusia sebagai suatu sistem yang hierarkis. Walaupun materialisme mendominasi di era globalisasi kontemporer, bukan berarti filsafat perenial semakin dilupakan. Justru filsafat perenial „dimunculkan kembali‟ dalam wacana-wacana untuk mengkritisi pelbagai fenomena modernisme maupun postmodernisme di era globalisasi. Banyak intelektual „kiri‟ yang mengkritisi bobroknya globalisasi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih „etishumanistik‟ daripada filsafat materialisme yang bersifat pragmatis-mekanistik. Karena pada dasarnya materialisme menganggap alam semesta sebagai pola yang mekanistik,sehingga filsafat material telah menciptakan gap antara tubuh dan pikiran. Salah satu penopangnya adalah logika “cogito ergo sum”nya Descartes yang menciptakan penekanan pada individualitas absolut yang merupakan salah satu ciri modernitas19. 19 Ibid, hlm 3. 19 F. Metode Penelitian F.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian ini menitikberatkan data tidak berdasarkan statistik atau angka, namun lebih menitikberatkan data lisan maupun tertulismelalui informan, yang dalam hal ini merupakan sumber data penelitian. Dengan menggunakan metode ini, data yang diperoleh dapat lebih mendalam dan valueable.Selain itu, penggunaan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih umum dan lebih kompleks tentang kasus atau fenomena yang sulit diungkapkan oleh statistik20. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus sendiri merupakan pendekatan yang paling banyak dilakukan pada penelitian kualitatif. Data-data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian (Nawawi, 2003), sehingga data tidak terbatas dari data lapangan saja melainkan data literatur juga dibutuhkan. F.2. Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian melibatkan daerah dimana terdapat institusi Taman Siswa di dalamnya, yaitu Kota Yogyakarta, yang notabene merupakan pusat dari Majelis Luhur Taman Siswa.Kota Yogyakarta juga merupakan saksi berdirinya perguruan Taman Siswa, yang mana kemudian Kota Yogyakarta sering dikenal sebagai „Kota Pelajar‟.Tempat pelaksanaan penelitian terdiri dari kantor Majelis Luhur Taman Siswa dan di Taman Madya Ibu Pawiyatan. Selain itu juga melibatkan lokasi-lokasi di luar lingkup Taman Siswa, seperti tempat tinggal informan (rumah dan kos) 20 Strauss, Anselm. 2003. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 20 khususnya terhadap informan murid. Hal ini dilakukan agar informan yang tergolong masih muda dan labil (14-16 tahun) lebih rileks ketika interview. Objek Penelitian terdiri dari institusi-institusi Taman Siswa, yaitu Majelis Luhur Taman Siswa, dan sekolah Taman Madya Ibu Pawiyatan (setingkat SMA). Sekolah Taman Madya dipilih, karena di usia memasuki SMA inilah siswa mulai memasuki tahap usia labil menuju kedewasaan. Sehingga peran institusi pendidikan sangat krusial di usia ini. F.3. Jenis dan Sumber Data Data yang dipaparkan di penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil dari interview atau wawancara langsung terhadap informan yang terkait dengan Taman Siswa. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil lapangan. Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu sumber-sumber literatur yang terkait. Literatur tersebut dapat berupa koran, buku, jurnal, maupun media lain yang sifatnya relevan dengan objek yang diteliti. Sehingga antara data primer dan sekunder yang dipaparkan masing-masing saling terkait relevansinya. F.4. Informan Dalam penelitian ini, penulis membagi informan sebagai berikut : a. Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Pengurus dari Majelis Luhur Taman Siswa, adalah informan yang terkait dengan seluruh kegiatan Taman Siswa serta memahami seluk beluk dari metode dan kegiatan Taman Siswa itu sendiri. Dalam hal ini adalah ketua 21 harian Majelis Luhur Taman Siswa, selaku pemantau pusat dari Perguruan Taman Siswa. Ketua harian Taman Siswa sendiri terdiri darilima orang. b. Murid Murid merupakan salah satu unsur krusial dalam proses pendidikan. Muridlah yang menentukan apakah suatu proses pendidikan dapat terlaksana dengan semestinya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil informan murid kelas 1, yang masih memiliki ingatan jernih terhadap sekolah tingkat sebelumnya (SMP). Dari perbandingan ini, penulis ingin melihat apakah dasar mereka memilih mengenyam pendidikan di Taman Siswa, dan seperti apa perbedaan proses pengajaran yang mereka rasakan dengan sekolahsekolah mereka sebelumnya. c. Guru / Pamong Guru memiliki peran yang krusial di dalam proses pendidikan, seperti halnya dengan peran murid dalam proses pendidikan. Dapat dikatakan, peran guru dan murid dalam proses pendidikan merupakan suatu relasi resiprokal. Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan adanya murid namun tidak ada guru, begitu pula sebaliknya.Guru, yang kemudian dalam istilah Taman Siswa disebut Pamong berperan penting dalam perkembangan peserta didik. Sehingga dengan adanya data dari perwakilan Pamong, kita dapat mengetahui bagaimana metode-metode pengajaran yang diterapkan di dalam sekolah Taman Madya, sekaligus aplikasi konsep pedagogis Ki Hadjar Dewantara. 22 F.5. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan selama penelitianmeliputi observasi, wawancara (indepth interview) dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan agar peneliti memahami seluk beluk dari objek yang akan diteliti. Peneliti tidak hanya mencatat data observasi melalui angket atau interview guide yang ada, tetapi juga mempertimbangkan data tersebut melalui skala-skala tertentu21. Sebagai contoh, apabila informan mengutarakan fenomena A, peneliti dapat balik bertanya kepada responden sumber fenomena A tersebut. Tahap observasi telah dilakukan pada awal penelitian, yang melibatkan ketua harian majelis luhur Taman Siswa. Data yang diperoleh berupa pemahaman dasar terhadap Taman Siswa seperti konsep pedagogis, jumlah sekolah, jumlah murid, struktur organisasi, hingga permasalahan dasar yang membelit Taman Siswa. Wawancara dilakukan dengan seizin informan. Dalam konteks ini, informan mengetahui tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis membagi teknik wawancara yang dilakukan menjadi 2, yakni wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara berstruktur yang menggunakan kuesioner dan pertanyaanpertanyaan yang sudah ditentukan diperlukan untuk informan yang ada pada institusi formal, seperti Majelis Luhur Taman Siswa. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan di Majelis Luhur Taman Siswa menggunakan konsep FGD (Forum Group Discussion). Sedangkan wawancara tidak berstruktur (tanpa terikat oleh pertanyaan-pertanyaan terstruktur) digunakan kepada informan non formal, seperti murid. Walaupun tidak berstruktur, penulis tetap berpedoman pada poin penting objek penelitian. Terakhir yaitu studi dokumentasi, yang mana data bersifat literatur atau kepustakaan (library research). Dalam metode dokumentasi, yang diamati adalah 21 Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 23 benda mati, bukan benda hidup22. Data-data dalam metode ini berupa jurnal, catatan, buku, surat kabar, majalah, maupun media lainnya yang terkait relevansinya dengan objek penelitian. Tahap terakhir kemudian penulis mensinergikan data-data yang bersifat primer (lapangan) dan sekunder (dokumentasi). F.6. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif. Analisis data ini menurut Miles dan Huberman, terdiri dari beberapa langkah, di antaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan. Penjabarannya sebagai berikut. Pengumpulan Data Reduksi Data Penyajian Data Verifikasi Data (Data kasar berupa hasil inverview, literatur, dsb) (Penyederhanaan atau memperhalus data kasar) (Menampilkan data secara tertulis) (Kesimpulan penelitian melalui verifikasi datadata penelitian yang diperoleh G. Sistematika Penulisan Dalam skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang menjelaskan perihal pemilihan judul dan teknik-teknik penelitian. Bab kedua sekilas mengenai topik permasalahan yang dibahas dalam 22 Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 24 penelitian ini. Bab ketiga dan keempat merupakan pembahasan mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dan bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan. 25