8 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Konsep Tiga Aspek Naratif oleh

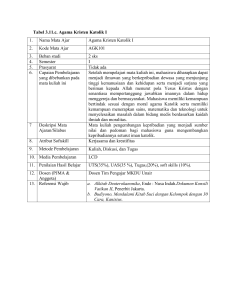

advertisement

BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Konsep Tiga Aspek Naratif oleh Tzvetan Todorov Di Perancis; salah seorang dari kaum naratologi yang bernama Tzvetan Todorov, mengembangkan penelitian teks sastra naratif dari Proff. Ia memisahkan tiga dimensi atau aspek dari naratif. Aspek-aspek ini adalah: aspek semantik (isi), aspek sintaksis (kombinasi dari berbagai struktur unit) dan aspek verbal (manipulasi istilah ataupun frasa tertentu dalam suatu cerita). Todorov menerapkan model linguistik pada penelitian teks kesusastraan. Todorov mengungkapkan teori sebagai berikut: Berdasarkan fakta bahwa teks sastra menggunakan bahasa sebagai bahan dasarnya; maka aspek sintaksis, semantik dan aspek verbal adalah model dasar aturan naratif. Dengan kata lain, artinya Todorov menggunakan metode strukturalisme dari Saussure yang diadaptasi untuk menganalisis teks dalam suatu karya sastra. Mula-mula, Todorov membagi jenis hubungan antar unsur yang terdapat dalam teks sastra ke dalam dua kelompok besar. Hal itu adalah sebagai berikut: (1) kelompok hubungan antar unsur-unsur yang hadir bersama (in praesentia), dan (2) kelompok hubungan antara unsur yang hadir dan yang tidak hadir (in absentia). Menurut Todorov (1985:11-13), hubungan ini dengan jelas membedakan hakikat dan fungsi setiap unsur. Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut: hubungan in praesentia merupakan hubungan konfigurasi sekaligus hubungan antara konstruksi dan urutan. Karena adanya hubungan kausalitas, unsur-unsur peristiwa menjadi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, hubungan in absentia merupakan hubungan makna 8 dan pralambang. Sementara Hawkes (1977:96-97) mengemukakan bahwa suatu signifiant mengacu kepada signifie tertentu. Maksudnya, unsur tertentu mengungkapkan unsur yang lain; suatu peristiwa tertentu melambangkan suatu gagasan, sementara lainnya menggambarkan suatu situasi psikologi. Lebih jauh tentang pembahasan teori Todorov ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Teori Analisis Sintaksis Teori sintaksis atau hubungan in praesentia digunakan untuk menganalisis alur cerita. Pengertian cerita dan alur cerita sering digunakan dalam arti yang berbeda-beda. Cerita adalah petanda suatu teks naratif, namun dalam telaah sastra, cerita sering disebut alur. Istilah alur sendiri digunakan untuk menunjuk serangkaian peristiwa yang saling berkaitan secara logis dan dikarenakan oleh suatu tindakan. Dalam suatu penelitian karya sastra, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis struktur cerita yang bertujuan mendapatkan susunan teks. (2) Teori Analisis Semantik Analisis sintaksis menampilkan skema aktan dan skema fungsional. Sementara dalam pembahasan analisis semantik ditampilkan unsur yang berkaitan dengan tokoh. Todorov menyebutnya analisis in absentia. Hubungan in absentia atau hubungan paradigmatik disebut juga aspek semantik. Aspek semantik adalah hubungan antara unsur yang hadir dan unsur yang tak hadir dalam teks. Dalam analisis ini dibedakan dua jenis semantik, yaitu formal dan substansial. Bagian formal dari aspek semantik menjawab pertanyaan: bagaimana teks mengemukakan makna. Sementara, bagian substansial dari aspek semantik menjawab 9 pertanyaan: apa maknanya. Jadi, bagian pertama menerangkan tentang cara makna itu disampaikan: kiasan, perlambangan, dan/ atau metafora. Bagian kedua dari analisis semantik ini menjawab makna dari kiasan, perlambangan, dan/ atau metaforanya tersebut. Analisis aspek ruang dan waktu (latar) dapat juga digunakan untuk mencari makna. Ruang dan waktu itu akan menjadi metafora kehidupan di tengah-tengah alam dan masyarakat. Penggunaan metode analisis tokoh juga dapat dipakai untuk mencari makna. 2.2 Teori Hubungan Intertekstual Julia Kristeva Julia Kristeva (1980) dalam Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art mengemukakan tentang teori Intertextualite’. Yaitu teori tentang teks. Ia mengemukakan teori ini setelah meneliti teori dialogisme yang dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin. Kata “Intertextualite’” sendiri artinya adalah interaksi antar teks yang terjadi dalam sebuah teks cerita. Maksudnya; salah satu unsur yang ada di dalam teks bisa menjadi indeks yang mengacu atau berhubungan dengan teks lain, sehingga pemahaman maknanya ditopang oleh rangkaian dari keseluruhan teks. Dijelaskan oleh Kristeva, Bakhtin membagi teori literary discourse yang dikemukakannya ke dalam dua kategori yaitu monologue dan dialogue. Masih menurut Bakhtin, suatu novel monolog (disebut juga wacana epical) bertentangan dengan novel polifoni (disebut juga wacana carnivalesque). Yang dimaksud dengan novel monolog adalah novel yang melukiskan sesuatu secara realistis; sedangkan yang dimaksud novel polifoni yaitu wacana yang mengandung suara ataupun unsur yang majemuk sifatnya. Novel polifoni tidak hanya menekankan pada analisis isi teks sumber data, namun juga berhubungan dengan karya sastra kuno maupun masa kini. Kristeva menyebutnya 10 dengan kata lain bahwa; teks dibentuk sebagai mosaik yang mengutip dari bermacammacam teks lainnya. Hasil akhirnya, teks tersebut menjadi teks kombinasi dan deformasi dari teks-teks lain yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Dengan demikian, struktur teks yang semula sifatnya tertutup, jadi dirusak dan diungkap pemahamannya ke arah bidang sejarah ataupun sosial. Dari sini maka terbentuklah teks yang merupakan pengungkapan struktur ruang yang polifonik (mengandung unsur yang bertentangan dari struktur carnivalesque) dan menjadi bentuk dialogis (dialogique=dwiteorik). Dalam teks dialogis, tidak hanya satu suara atau pandangan tokoh tertentu yang menjadi titik fokus untuk meyakinkan pembaca. Lingkup ruang carnivalesque atau dialogis dapat memperkenankan tampilnya semua suara atau unsur yang dihadirkan. Sehingga, ia bertentangan dengan wacana monolog (monologique=triteoretik). Berikut ini ditampilkan bagan teks polifoni. Teks yang timbul dari pemahaman polifoni 11 2.3 Teori Penafsiran Makna dalam Injil Winfried Noth (1990: 335) dalam Handbook of Semiotics mengatakan bahwa khusus untuk pencarian makna yang berasal dari tulisan isi Kitab Suci umat Kristiani (Injil), ada sebuah teori metode yang bisa dijadikan panduan pedoman dalam menafsirkan makna. Yaitu teori metode tahapan sententia. Sententia adalah pengikhtisaran makna yang mendalam tentang pokok-pokok yang berkaitan dengan Injil, yang diungkapkan dalam bentuk penafsiran spiritual. Teori ini dikaji dari elaborasi doktrin (ajaran) tentang kombinasi berbagai pengertian makna berdasarkan Injil. Dalam sejarah literatur, penafsiran makna spiritual ini dibedakan menjadi tiga model: (1) Tropology / Tropological penafsiran yang memiliki kesamaan rasa / pengertian dari apa yang dikandung Injil. Pemahaman maknanya bersifat universal; dapat diterima oleh semua pribadi atau individu dari setiap manusia di bumi ini. (2) Allegory / Allegorical mengungkap makna yang berkaitan khusus dengan Kristus dan gereja. (3) Anagogy / Anagogical mengungkap misteri-misteri tentang surgawi dan hal-hal bersifat ramalan yang baru akan diketahui dalam konteks masa depan. Dalam upaya penafsiran makna dari Injil, setiap pesan yang dikutip dari Injil diinterpretasikan menggunakan panduan metode dari tiga model di atas. Model penafsiran makna tersebut dapat digunakan salah satu saja, dua, atau bahkan ketigatiganya sekaligus untuk keperluan mencari makna. 12 2.4 Pemikiran Tentang Agama Kristen Dalam Sastra Jepang Mulanya, pada masa pemerintahan Tokugawa di Jepang terdapat suatu periode masa di mana agama Kristen (atau disebut Kirishitan dalam pengucapan bahasa Jepang) dilarang beredar. Pada masa tersebut (abad 17-19), banyak terdapat fumie; yaitu papan dengan gambar Yesus Kristus di tengahnya yang dibuat untuk diinjak oleh rakyat Jepang, sebagai bukti diri bahwa seseorang bukan penganut Kirishitan. Kebanyakan pada masa ini, penganut Kirishitan terpaksa membelot dari agama Kristen. Ada juga kelompok yang menginjak fumie hanya untuk sekedar kamuflase, namun secara diam-diam mereka tetap mempertahankan agama itu sampai larangannya dicabut pada saat restorasi Meiji di akhir abad ke-19. Kelompok seperti ini disebut Kakure Kirishitan atau penganut Kristen yang tersembunyi dalam sejarah Jepang. Fransiskus de Xaverius (1506-1552) dari Societas Jesu (Ordo Jesuit) memperkenalkan agama Kristen Katolik ke Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1549, Xaverius dan rombongannya tiba di Kagoshima (ujung selatan pulau Kyushu). Rombongan mereka dipandu oleh Anjiro. Tidak ada yang mengetahui nama Anjiro yang sebenarnya, tetapi dalam surat Xaverius ditulis nama baptis orang ini; yaitu Paulo de Santa Fe. Anjiro adalah seorang samurai bawahan asal Kagoshima yang pernah berbuat kejahatan dan melarikan diri dengan kapal Portugis ke Malaka. Kemuian ia bertemu dengan Xaverius pada tahun 1547. Dari Malaka, Xaverius berangkat ke Jepang bersama Cosme de Torres, Juan Fernandez dan Anjiro yang dibaptis di Goa. Di Kagoshima, Xaverius tinggal selama satu tahun. Ia mempelajari budaya dan tata krama orang Jepang dan mendapat kesimpulan bahwa orang Jepang adalah orang terdidik dan sangat menjaga kehormatan. Ia pun mengetahui bahwa orang Jepang memuja alam dan gejala-gejalanya seperti cuaca, matahari dan bulan. Tetapi ia 13 mendapatkan fakta bahwa bhiksu agama Budha di sana terjerumus ke dalam kegelapan duniawi secara moralitas. Atas dasar itulah, Xaverius termotivasi ingin membebaskan orang Jepang dari kuasa kegelapan dalam pandangan orang Kristen. Ia lalu berangkat ke Kyoto melalui Hirato dan Yamaguchi pada musim panas tahun 1550 untuk menemui Kaisar Kyoto. Saat itu Kyoto menjadi ibukota Jepang. Tapi sesampainya di sana, Xaverius tidak dapat menemui Kaisar. Lebih tepatnya lagi, karena saat itu kota Kyoto sudah menjadi puing-puing akibat perang. Tidak ada kemungkinan bagi para misionaris Kristen Katolik untuk menjalankan misi mereka di sana. Karena itu, rombongan Xaverius kembali ke Yamaguchi, ke wilayah daimyo (penguasa wilayah) Ouchi Yoshitaka. Kota itu maju dalam hal perdagangan dan Xaverius mendapat ijin dari Daimyo Ouchi untuk menjalankan misi agama Kristen di sana. Berdasarkan nasehat Anjiro, Xaverius menterjemahkan istilah Deus (Tuhan) sebagai Dainichi (Dewa agama Budha yang panteis atau Mahavairocana) sehingga agama Kristen diminati orang Jepang karena dianggap salah satu aliran dari agama Budha. Semakin lama Xaverius menetap di Jepang, ia semakin mengerti kondisi kebudayaan Jepang yang banyak dipengaruhi budaya Cina. Karena itu ia berpikir, jika Cina di-Kristenisasi, maka Jepang pun lama-lama akan menerima ajaran agama Kristen sepenuhnya. Maka, pada musim gugur tahun 1551, Xaverius meninggalkan Jepang menuju ke Cina lewat India. Namun karena sakit pada musim semi di sekitar Makau, Xaverius akhirnya meninggal dunia sebelum ia sempat menginjakkan kakinya di Cina. Dari misi Xaverius sewaktu berada di Jepang selama dua setengah tahun, ia telah berhasil membuat sekitar 1.000 orang Jepang dibaptis. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah orang yang 14 dibaptis di India, jumlah itu sangat sedikit. Di India, setidaknya ada 15.000 orang per bulan yang dibaptis masuk agama Kristen Katolik. Cita-cita Xaverius diteruskan di Kyoto oleh misionaris Gasper Vilela dan Lorenzo pada tahun 1559. Misi Gasper dan Lorenzo berkembang di daerah Kyushu Utara dan wilayah Kinki (meliputi daerah Osaka, Nara dan Kyoto). Para daimyo seperti Takayama Tosho, Omura Sumitada, ayah dan anak Ukon, dan lain-lain turut menerima baptis. Pada tahun 1568, Oda Nobunaga memerintah Kyoto. Ia bersimpati pada para misionaris agama Kristen; di antaranya adalah Luis Frois. Karena itu, mereka diperbolehkan mendirikan Gereja Nanbaji (tapi dalam pengertian budaya Jepang dipahami sebagai kuil Nanbaji) di Kyoto. Tahun 1579, misonaris bernama Alessandro Valignano mengubah prinsip penyampaian agama Kristen kepada orang Jepang menjadi lebih fleksibel. Ia mendorong politik saling pengertian di antara negara Jepang dan Eropa, serta merencanakan adanya pendidikan pastor bagi orang Jepang dengan mendirikan sekolah seminari dan kolegio. Sekolah seminari yang ia dirikan terletak di kota Arima dan Azuchi, serta kolegio di Oita. Di kemudian hari ia juga menerbitkan buku Katekismo untuk orang Jepang. Alessandro juga mengirim utusan orang Jepang ke Eropa yang disebut Tensho Ken’o Shisetsu (Utusan ke Eropa pada masa Tensho). Utusan ini terdiri dari empat orang remaja yang diutus oleh tiga orang daimyo di wilayah Kyushu. Para daimyo ini adalah Omura Sumitada, Otomo Sorin dan Arima Harunobu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan misionaris di Jepang oleh Paus di Roma maupun negara Portugal. Sementara itu, bagi para remaja yang diutus, mereka berkesempatan untuk melihat kekuatan negara-negara Kristen di Eropa dan diharap dapat menjadi bekal kesaksian 15 bagi rakyat Jepang. Perjalanan mereka makan waktu selama sembilan tahun dan mereka akhirnya dapat bertemu dengan Paus Roma. Namun, ketika para remaja yang telah menjadi pemuda-pemuda itu pulang ke Jepang pada tahun 1590, keadaan negara mereka sudah berubah karena pemerintahan Shogun Toyotomi Hideyoshi pada masa itu. Sebelumnya, pada tahun 1582, Oda Nobunaga – orang yang simpatik kepada misi agama Kristen – dibunuh di kuil Honnoji oleh Akechi Mitsuhide. Shogun Toyotomi, penggantinya, mengumumkan Bateren Tsuiho-rei (Perintah Pengusiran Misionaris Kristen). Walau begitu, ada hal-hal baik yang dibawa para pemuda tersebut untuk kebudayaan Jepang, seperti mesin cetak dari Eropa (sesuai rencana Alessandro Valignano). Dengan mesin cetak ini, buku-buku seperti Isoppu Monogatari (Cerita Aisop) dan Heike Monogatari (Cerita Heike) dapat dicetak untuk pertama kalinya di Jepang. Shogun Toyotomi Hideyoshi ingin meneruskan usaha untuk menyatukan negara Jepang. Pada masa itu Jepang dibagi menjadi tiga wilayah menurut organisasi gereja; yaitu Miyako, Bungo dan Shimo (di dalamnya terdiri dari daerah Nagasaki, Arima, Omura dan Amakusa). Jumlah umat Kristen di Miyako mencapai 25.000 orang, di Bungo 10.000 orang dan di Shimo 115.000 orang. Total keseluruhan mencapai 150.000 orang. Pada mulanya, Hideyoshi juga bersimpati kepada agama Kristen, namun ke belakangnya tidak lagi. Pada tahun 1612, pemerintah Tokugawa mengumumkan Kinzei atau larangan agama Kirishitan. Umat Kirishitan atau penganut Kristen mulai tertindas. Selama adanya larangan tersebut, kebanyakan dari mereka membelot dan sebagian menjadi Kakure Kirishitan atau penganut Kristen tersembunyi. Restorasi Meiji menjadi titik pencerahan kembali. Kebijakan larangan agama Kristen dihapuskan, dan sebagian 16 Kakure Kirishitan kembali ke gereja Katolik yang mulai aktif lagi di Jepang. Namun, sebagian lagi tidak kembali ke gereja dan masih tetap menjadi Kakure Kirishitan yang dipertahankan secara rahasia sejak jaman Tokugawa. Walau begitu, mereka ini tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Secara global, latar belakang jaman masuknya agama Kristen ke Jepang dipengaruhi oleh penemuan dunia baru oleh orang Eropa. Dalam buku Catatan Perjalanan oleh Marco Polo; seorang penjelajah Italia pada akhir abad ke-13, Christophorus Columbus berangkat ke arah barat dari Spanyol untuk mencari negeri Zipangu (Jepang). Menurut catatan tersebut, di negeri Zipangu (Jepang) rumahrumahnya dibuat dari emas. Columbus sebenarnya tidak datang ke Jepang, melainkan menemukan daratan Amerika pada tahun 1492. Selain Columbus, Vasco de Gama juga menemukan rute timur laut ke India. Sementara pada awal abad ke-16 kapal Portugis mulai menuju Goa di India dan Makau di Cina. Kesimpulannya, pada sekitar jaman Sengoku adalah masa pertemuan kabudayaan Barat dengan Timur di Jepang. Sementara itu, pada tahun 1517 di Eropa terjadi Pembaharuan Agama Kristen Katolik oleh Martin Luther (1483-1546). Sejak saat itu, dimulai penyebaran ajaran agama Kristen baru yang disebut agama Kristen Protestan. Raja-raja di Eropa mulai mendukung Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik menghadapi krisis yang amat besar. Ketika itu, Ignatius de Loyola (1491-1556) yang belajar di Universitas Paris membentuk Societas Jesu (Ordo Jesuit) bersama tujuh orang rekannya, salaha satunya adalah Fransiskus de Xaverius yang di kemudian hari menyebarkan Kristen Katolik di Jepang. Societas Jesu adalah perkumpulan biarawan yang dibentuk pada tahun 1534 dan bermotto kepatuhan, kemiskinan, kejujuran dan kesucian. Tujuan ordo ini adalah 17 mengabdi kepada Kristus dengan kesadaran agama yang baru dan melayani kegiatan misi atas perintah Paus Roma. Gereja Katolik Roma membuka Konsili Trente untuk rekonstruksi gerejanya mulai tahun 1545. Tradisi gereja Roma direkonfirmasikan dan diperbaharui. Selain itu, prinsip untuk meningkatkan kegiatan misi dari Societas Jesu secara aktif ke Amerika dan negara-negara Timur untuk memulihkan kekuatannya yang hilang karena reformasi Kristen juga ditingkatkan. Selanjutnya, Societas Jesu menjadi pelopor kegiatan misionaris agama Katolik Roma ke dunia baru dan kegiatannya ini disokong oleh Portugal. Secara global, kegiatan misi agama Kristen Katolik di Jepang dilakukan pada pertengahan abad ke-16 sampai dengan pertengahan abad ke-17. Menurut Ebisawa Arimichi (1981:1) kegiatan misi tersebut bukan hanya untuk kepentingan perkembangan agama Nasrani saja, melainkan juga untuk kebudayaan dan kemajuan masyarakat pada masa itu. Tapi, akibat pemikiran agama itu yang sangat berbeda dengan agama tradisional Jepang, penganut maupun gereja Kristen Katolik di negara itu selanjutnya ditindas oleh penguasa pada jaman tersebut. Contohnya oleh Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) serta para shogun pemerintahan Tokugawa. Dalam upaya pembentukan sistem wilayah, para daimyo di bawah pengawasan mereka sibuk memperkuat militer dan memperluas kekuasaan wilayah secara politik maupun ekonomi. Pada jaman pertengahan abad ke-16, kota-kota besar di Jepang belum maju dan mayoritas rakyat Jepang tinggal di desa-desa pertanian. Namun, saat itu perubahan mulai tampak. Misalnya dalam hal ekonomi, rakyat Jepang tidak terikat pada pertanian di dalam desa saja. Daimyo ingin memperkuat wilayahnya, dan oleh sebab itu, rakyat didorong untuk memperjual-belikan hasil pertanian desa mereka ke kota hingga 18 berdagang ke luar negeri. Kecenderungan adanya gekokujo (orang bawahan yang mengalahkan atasannya dan mengambil kekuasaannya) yang sering terjadi pada masa itu mengubah cara berpikir rakyat tentang ketertiban dalam masyarakat. Pemberontakan juga sering terjadi di mana-mana sehingga kehidupan rakyat menjadi sangat susah. Agama Budha yang sudah lama ada di Jepang pada masa itu tidak berdaya, bahkan bhiksu-bhiksunya bersekutu dengan politik pemerintahan karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Akibatnya, masalah kesulitan yang dialami rakyat tidak dapat teratasi secara material maupun spiritual. Pada situasi seperti itulah menurut Ebisawa (1966: 2-12) dan Hori (1990:176), bangsa Portugis baru dapat membuka jalur perdagangan dan kegiatan misi agama Kristen Katolik ke Jepang. Namun, para misionaris yang menyebarkan agama Katolik mengalami kesulitan karena sebelumnya orang Jepang belum mempunyai pandangan monoteisme. Para misionaris tidak mengakui agama-agama yang ada di Jepang. Xaverius, misalnya, menganggap agama Shinto sebagai agama primitif. Namun ia berusaha menengahi konsep agama Budha dengan maksud supaya lebih mudah mengajarkan konsep agama Kristen kepada orang Jepang. Salah satu strategi penyebaran Kristen yang dilakukan para misionaris menurut Ebisawa (1974: 33-35) adalah dengan menterjemahkan buku Roma Katekismo (Caterchismus Romanus) ke bahasa Jepang pada tahun 1563 untuk mengimbangi kehidupan keagamaan yang khas di Jepang. Berapa banyak pengikut agama Kristen Katolik di Jepang pada masa penyebaran itu dapat diketahui dari surat dan laporan para misionaris. Pada masa itu, jumlah pengikutnya cenderung naik walaupun angka yang pasti belum ada. Pada tahun 1570, penganut Katolik menunjukkan angka 20.000 – 30.000 jiwa dan pada tahun 1600 menjadi 300.000 jiwa. Kenaikan jumlah yang mencolok ini terjadi sejak tahun 1570-an 19 berdasarkan pencatatan Ide Shimizu (1988: 34-35). Dari catatan Laporan Tahunan Ordo Jesuit Jepang tahun 1581 (Shimizu:36), dapat diketahui bahwa jumlah penganut di daerah Nagasaki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penganut di wilayah lain seperti di bagian timur Kyushu maupun Honshu. Di daerah Shimoarima, sekitar kota Nagasaki, penganut agama Kristen Katolik pada masa itu mencapai 76%. Ini dikarenakan di daerah tersebut ada beberapa daimyo Kirishitan yang terkemuka seperti Omura Sumitada, Arima Yoshinao (dibaptis tahun 1576), Arima Harunobu (dibaptis tahun 1580), Amakusa Naotane (dibaptis tahun 1570), Amakusa Tanemoto (dibaptis tahun 1577) dan Goto Jyunko (dibaptis tahun 1568). Karena itulah gereja Kristen Katolik berkembang dengan mudah (Shimizu: 35-39). Sebenarnya, pada masa awal penyebarannya, tidak ada data sensus yang resmi tentang banyaknya penganut Kirishitan di Jepang. Jika ditilik dari jumlah penduduk Jepang pada masa itu yang diperkirakan ada 18 juta jiwa, penganut Kirishitan pada tahun 1581 amat sedikit, hanya 0,83%. Pada tahun 1590 tidak banyak pertambahannya, hanya mencapai 1,3%. Angka ini hampir sama dengan angka perbandingan menurut sensus 1979 dari Asahi Nenkan (buku Sensus Tahunan dari Harian Asahi), yaitu penganut Kristen (Protestan maupun Katolik) mencapai 1.100.000 jiwa. Artinya, 0,97% dari jumlah seluruh penduduk Jepang yang totalnya 11.490.000 jiwa. Mengingat kesulitan yang terjadi pada masa awal misi Kirishitan di abad 16, angka ini menunjukkan perkembangan yang stabil (Shimizu: 37-38). Sejak jaman Meiji hingga sekarang, agama Kristen masih melakukan misinya secara bebas, kecuali pada saat Perang Dunia I dan II. Namun jika dibandingkan pada jaman Kirishitan, jumlah penganutnya cenderung statis atau tidak bertambah banyak. Ini dikarenakan dalam pandangan orang Jepang, agama Kristen – seperti halnya pula agama 20 Budha – bukan agama asli Jepang. Orang Jepang punya kecenderungan sifat membedakan hal-hal asli Jepang dan hal-hal yang asing secara sensitif sejak jaman dahulu. Dengan kata lain, mereka bisa secara ekstrim menerima atau menolak budaya asing karena keasingannya tersebut. Sebenarnya, agama Budha pun termasuk agama asing. Namun, karena agama itu datang melalui negara tetangga Cina, maka dianggap lebih akrab oleh orang Jepang. Agama Budha lebih mudah diterima orang Jepang karena sebelum masuk ke Jepang, ajarannya sudah berubah di Cina. Selain itu, karena agama ini tidak disampaikan oleh misionaris asing. Meskipun begitu, agama Budha juga perlu waktu beberapa abad lamanya sampai menjadi Kamakura Bukkyo atau agama Budha ala Kamakura. Dibandingkan agama Budha, agama Kristen lebih bersifat heterogen bagi orang Jepang. Walaupun memang agama Kristen lahir di ujung wilayah Asia, namun agama ini dibesarkan di Eropa yang jauh dari Asia. Misionaris yang menyampaikan agama itu ke Jepang pun berbeda ras, bahasa dan kebudayaan; ditambah lagi ajaran agamanya sendiri benar-benar sangat berbeda dan merupakan sesuatu yang baru bagi orang Jepang. Karena sifat-sifat heterogen agama Kristen inilah, reaksi orang Jepang terhadapnya pun cukup ekstrim antara yang menerima maupun yang menolak. Dalam sejarah agama Kristen di Jepang, ada beberapa penerimaan positif terhadap agama tersebut yang dicatat. Di antaranya: (1) ketika masa transisi dari jaman Sengoku ke masa terbentuknya sistem feodal kekuasaan sentralisasi pada jaman Edo, (2) pada masa restorasi Meiji, (3) sesudah Perang Dunia II. Jika ditelaah lebih lanjut, semuanya itu terjadi pada masa-masa pembaharuan besar dalam sejarah masyarakat Jepang. Agama Kristen diterima sebagai agama yang baru manakala agama yang telah ada dianggap terlalu kaku sistemnya dan tidak bisa menyesuaikan diri lagi dengan jaman 21 yang baru. Pada masa seperti itu, sifat asing atau heterogenitas agama Kristen malah lebih bisa menarik hati orang Jepang karena kadang-kadang bisa memicu perubahan masyarakatnya. Tapi, jika perubahan masyarakat itu selesai dalam satu babak dan sistem baru telah ditetapkan, semangat mereka dengan cepat terhenti. Namun bagaimanapun juga, agama Kristen telah menjadi salah satu unsur agama yang penting dalam kebudayaan Jepang hingga masa kini. Termasuk di dalam perkembangan karya sastra. Berdasarkan sejarah tersebut, menurut teori-teori pemikiran tentang agama Kristen dalam sastra di Jepang, Yamagata Kazumi (1994: 164) berpendapat bahwa istilah kirisutokyo bungaku (sastra agama Kristen) berarti sastra yang ditulis oleh pengarang / pencipta yang beragama Kristen. Koeksistensi unsur tokoh dalam karya sastra dengan unsur kekuatan seperti Tuhan atau iblis merupakan pola asli yang umum bagi sebagian besar tema karya mereka. Garis horizontal; dalam hal ini perbuatan manusia, bertemu dengan garis vertikal, yaitu Tuhan (atau iblis). Ini merupakan unsur dinamik dalam tema sastra yang banyak dikembangkan. Kritikus sastra Jepang lainnya, Takeda Tomoju (1976: 318) menyatakan bahwa tidak ada arti kalau kita memikirkan putusnya hubungan agama dan sastra atau menyambungnya secara ideologis. Tetapi, hal yang diperlukan oleh pengarang / pencipta ialah unsur agama Kristen yang terdapat dalam sastra modern; termasuk sastra kontemporer. Atau, bagaimana sastrawan Jepang memperlihatkan ketertarikannya pada agama Kristen atau unsur agama dalam sastra. Kemudian, pemerhati karya sastra tersebut (bisa pembaca, penonton ataupun pengamat) juga akan memperhatikan maksud pencipta dalam berbagai karya sastra secara praktis. Takeda (1976: 310) juga menyatakan bahwa unsur agama dan sastra bertemu dalam imaji pengarang / pencipta ketika mereka memperhatikan eksistensinya. 22 Eksistensi itu bergerak menuju upaya menyucikan diri dengan sendirinya. Dengan begitu, agama dan karya sastra bergabung dalam sikap pengarang / pencipta ketika ia berusaha menyaksikan hal-hal duniawi sambil berorientasi ke unsur yang kekal. Setelah pasca Perang Dunia kedua, sikap budayawan terhadap agama Kristen mulai menampakkan beberapa perubahan. Mereka bersikap tidak membanci ataupun memprotes agama asing itu seperti yang ditunjukkan pada masa sebelum Perang Dunia kedua. Sikap mereka terhadap agama Kristen menjadi lebih netral. Sikap seperti rasa ingin tahu pada unsur eksotisme dalam agama Kristen yang diidamkan oleh kaum cendekiawan sebelumnya sudah tidak tampak lagi. Sebagai contoh, menurut Fukuda Tsuneari (1912–1994), pandangan dunia maupun budaya, pandangan tentang manusia, pandangan tentang kematian dan kehidupan, diciptakan berdasarkan konsep pemikiran Katolikisme. Ia tidak dibaptis ataupun menganut agama Katolik. Namun, ia menyatakan dirinya seperti pengemudi mobil yang beragama Katolik tanpa SIM. Dengan kata lain, ia dilatar-belakangi pandangan agama Katolik, tetapi tidak mengabaikan kebudayaan Jepang yang tertanam dalam dirinya. Perhatiannya yang paling besar adalah terhadap keterlibatan agama Katolik dalam budaya Jepang. Pada pasca Perang Dunia kedua, mereka yang termasuk di antara jajaran pengarang kelompok agama Protestan adalah Sako Junichiro, Miura Ayako, Abe Mitsuko, Shiina Rinzo dan Sato Yasumasa. Sedangkan pengarang yang termasuk di antara kelompok agama Katolik adalah Endo Shusaku, Sono Ayako, Miura Shumon, Ariyoshi Sawako, Shimao Toshio dan Ogawa Kunio. Dilihat dari nama-nama tersebut, para pengarang kelompok Katolik lebih menonjol dalam penulisan karya sastra. 23 Menurut Takeda, sastra Jepang modern tidak bisa lepas dari unsur “pengakuan” ala agama Kristen Protestan. Contohnya adalah Kitamura Tokoku (1868-1894), yang menganjurkan tema pengakuan yang serius. Pengarang sastra modern merasa perlu untuk mengakui kebenaran kepada publik pembacanya. Gaya seperti ini dikenal dengan sebutan genre Shishosetsu atau novel Aku yang khas dalam sastra Jepang. Gaya penulisan ini dipengaruhi oleh dorongan pengakuan dosa seperti layaknya dalam agama Protestan. Mereka memakai cara pengakuan berdasarkan kehidupan pribadi sebagai bahan referensi yang paling mudah diperoleh. Perkembangan sastra agama Kristen pasca Perang Dunia kedua yang dipelopori oleh Shiina Rinzo (1911-1973) merupakan tantangan terhadap gaya Shishosetsu sebelumnya. Para sastrawan mulai mencari kebenaran eksistensi Tuhan atau keberadaan manusia. Gagasan mereka tidak ditunjang oleh formalitas pengakuan fakta yang disebut “zange” (pengakuan / pertobatan), tetapi didorong oleh unsur konflik batin atau drama kejiwaan manusia yang terjadi sebelum proses pencapaian zange itu. Karena itu, untuk menulis karya sastra atau naskah drama, bagaimanapun juga akhirnya mereka harus mempunyai kesadaran tentang manusia. Mereka berusaha menulis tentang pandangan manusia yang diperoleh dari pengalaman melalui agama Kristen Katolik; seperti persoalan dosa manusia, konflik kebaikan dan kejahatan, nasib manusia yang menyangkal Tuhan walau di sisi lain ia mencari Tuhan, dan sebagainya. Agama Katolik banyak berpengaruh dalam sejarah sastra Jepang. Pengaruh agama Katolik mengambil alih peranan pengaruh agama Protestan, yang menganggap “pengakuan” sebagai tema yang paling tinggi hakekatnya di antara tema-tema lain. Karena itulah, sastra pasca perang menyangkal sastra “pengakuan”. 24