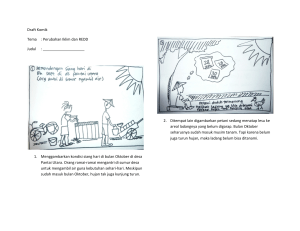

Dialog-Kritis Antara Golongan Elit Dan Warga Desa

advertisement

BAB 7 DESA dan OTONOMI 7.1. Desa dan Antar Desa: Antara Aspirasi dan Kenyataan Keberhasilan ide pembangunan pemerintah pusat pada dasarnya sangatlah dibatasi oleh kemampuan untuk mewujudkannya. Keterbatasan penyediaan baik berupa dana, tenaga ahli, dan lain-lain, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesungguhnya akan memerlukan tumpuan pada kemampuan atau potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. Dengan kata lain ada semacam ketergantungan pembangunan seperti yang dimaui pemerintah itu kepada institusi-institusi yang ada pada komunitas desa, baik formal maupun informal. Padahal sebagaimana kita ketahui selama perjalanan PJP I sumber kekuasaan lebih banyak di tangan pemerintah. Hampir semua kemauan pemerintah pada dasarnya sulit ditentang, dikritik, atau bahkan diberi tafsiran yang berbeda. Ini semua karena institusi-institusi swadaya non-pemerintah dan swasta tidak cukup kuat secara politik untuk menghadapinya. Pemerintah hanya dapat dikritik dalam hal-ha1 yang bersifat teknis belaka, namun tidak dalam essensinya. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia masa itu diperintah oleh rezim yang otoriter atau totaliter. Pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Hal ini disebabkan, dalam kenyataannya realitas selalu lebih majemuk daripada teori. Teori selalu menunjuk pada penggambaran ideal dari tipe yang diuraikan, sedangkan realitas merupakan campuran dari pelbagai tipe, yang satu lebih dominan dari pada yang lainnya' . Dalam uraian terdahulu kita telah sempat rnembahas tentang apa itu Negara Korporatis. Dimaksudkan dengan konsep ini adalah negara secara sepihak mengambil inisiatif kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Diakui, negara secara aktif memang berkonsultasi dengan wakil-wakil masyarakat untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka. Namun dalam waktu yang Lihat Arief Budiman (1987:3), Kebudayaan Kekuasaan atau SosiologiKekuasaan, Prisma No. 3, LP3ES, Jakarta. bersamaan sebenarnya negara juga berperan aktif dalam menentukan kelompok-kelompok mana dari masyarakat yang boleh mengirim wakil-wakilnya, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, proses demokratis yang dijalankan negara merupakan proses demokrasi yang datang dari atas, dan sifatnya terbatas. Melalui proses ini diharapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang dihasilkan akan bersifat melayani kepentingan umum2 . Dengan penggambaran di atas tampaknya lebih mudah bagi kita untuk sepakat menempatkan Indonesia, semasa PJP I, pada bentuk negara korporatis. Pada bentuk negara yang demikian itu maka gejala birokratisasi dalam pembangunan menjadi ha1 yang tak terelakkan. Artinya, keterlibatan pemerintah yang cukup jauh dalam proses pembangunan dengan menciptakan dan menggunakan organisasi (korporatis) bukan saja terbatas untuk menghimpun berbagai sumberdaya yang dibutuhkan, tetapi juga untuk mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Namun keterlibatan ini sering begitu menonjol; sehingga terasa makin menciutkan kebebasan bertindak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat . Kembali pada temuan pokok studi ini kita dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan PMD-formal lebih banyak berlangsung pada ruang sosial semi-otonom. Hal ini tak lain merupakan reaksi dari tak berfungsinya institusi-institusi desa bentukan pemerintah (LMD dan FKMD) dalam menjalankan missinya. Lebih khusus dapat dicermati tampilnya kekuatan PS mengkritisi sikap kekuatan PM-formal (yang dibawakan oleh Kades dan aparaturnya) dalam kegiatan PMD-formal (yang diprakarsai pihak atas-desa) adalah indikasi dari tak berhasilnya institusi-institusi formal desa bentukan pemerintah menjembatani kepentingan dua kekuatan tersebut secara fungsional. Lebih spesifik dapat saya katakan pedoman normatif yang menjadi acuan kerja institusi-instittusi tersebut pada gilirannya hanya berfungsi LihatArief Budiman (op cit, 1982:6). a Lihat John J.O.I. lhalauw (I98215), BimkmfisasidalamPembangunan, Prisma No.7, LP3ES. Jakarta. sebagai kategori imperatif yang terbatas saja tanpa kemampuan memberikan irnbas pada praksis. Proses tarik-menarik kepentingan antara Kades dan warga desa, mencakup di dalamnya golongan periferi, terkadang harus berlangsung cukup menegangkan. Hal yang patut dicatat dari kasus di desa Cijati adalah proses tarik-menarik kepentingan tersebut berhasil berlangsung dalarn proses interaksi yang egaliter karena di dalamnya berhasil berkembang dialog-dialog kritis. Tentu saja tidak seluruh ajang sosial mampu bertransformasi menjadi ruang sosial semistonom yang berkembang di dalamnya proses-proses dialog kritis. Ada prasyarat tertentu untuk keperluan tersebut, yaitu semua partisipan melandasi diri dengan norma moral sosial yang sama dan otentik, khususnya dari golongan elit. Menyimak kenyataan di atas kita dapat mengatakan ketiadaan otonomi desa untuk menata rumahtangganya sendiri telah menyebabkan Kades dan jajarannya hanya dapat melaksanakan semua kegiatan PMD-formal atas perintah dari atasdesa, tanpa diberi peluang yang memadai untuk memberikan penafsiran atau mengadaptasikannya sesuai dengan kebutuhannya. PS dalam ha1 ini adalah suatu peristiwa yang berjalan di luar sistem institusi formal, dan sebaliknya PM-formal pun temyata hanya berhenti di di tataran normatif saja tanpa ada pertautannya secara fungsional dengan praksis. Bagi warga desa dan golongan periferi, seperti telah dinyatakan, keharusan untuk golongan elit senantiasa menggelar interaksi yang dialogis dengan untuk hampir setiap soal yang langsung atau pun tidak mempengaruhi atau bahkan mengancam nasib hidupn mereka tentu akan sangat melelahkan dan menguras perhatian mereka. Hal ini juga akan mengurangi perhatian mereka terhadap kepentingan-kepentingan lain yang juga tak kalah mendesak, misalnya pendidikan anak, kegiatan-kegiatan sosial, dan sebagainya. Persoalannya kini adalah bagaimana agar aspirasi dari warga desa dan kepentingan dari atasdesa dapat terhubungkan dalam dialektika yang bersifat sinergis. Jawaban umum yang dapat kita ajukan adalah agar tampung saja dalam suatu struktur institusi yang lebih akomodatif, dimana kekuatan yang membawa kepentingan PM-formal dan PS dapat berdialog dalam kerangka kerja institusional mengikuti istilah Habermas. Persoalan ini selanjutnya akan membawa kita pada pertanyaan apakah desa memerlukan otonomi tersendiri, sehingga pemerintahan desa dan warganya dapat sepenuhnya menjalin hubungan kerjasama untuk mengurus pemenuhan kebutuhan diri mereka sendiri. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini ingin saya ajukan sejumlah kenyataan lain yang mencerminkan aspirasi warga desa dalam skala yang lebih luas (antar desa). Di Sumedang misalnya dewasa ini ada aspirasi kuat yang menginginkan pembangunan waduk Jatigede segera direalisasikan. Mereka percaya dengan pembangunan ini kesejahteraan para petani dan masyarakat Sumedang pada umumnya akan lebih baik. Sejauh ini pembebasan tanah yang telah berlangsung kurang lebih satu dasa warsa untuk sebagian telah selesai dilaksanakan. Tak banyak keluhan yang terdengar dari warga yang bersangkutan soal pembebasan tanah ini, sehingga sampai derajat tertentu pemasyarakatanfungsi dan manfaat waduk ini bagi masyarakat Sumedang di masa depan dapat dikatakan berhasil. Pemasyarakatan yang dimaksud bukan hanya berjalan dari pemerintah pada masyarakat, namun juga di kalangan anggota masyarakat itu sendiri lewat para pemukanya. Aspirasi lain berkenaan dengan ketentuan pelaksanaan proyek di atas nilai Rp. 10 juta yang dalam ketentuan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor luar desa. Mereka ingin ketentuan ini dicabut dan diberikan sepenuhnya kepada pemerintahan dan warga desa itu sendiri. Apalagi ada keinginan di kalangan warga antar desa apabila ha1 ini bisa direalisasikan maka mereka dapat mengkonsolidasikan dana tersebut yang kebetulan diterima oleh sejumlah desa di satu kecamatan dalam satu proyek tertentu pada satu desa tertentu pula secara bergilir. Hal yang sama juga diinginkan dapat berlaku untuk dana proyek lnpres Bandes, agar pemanfaatannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada putusan desa, dan jika perlu dapat dikonsolidasikan pada suatu proyek tertentu pada desa tertentu secara bergilir di satu lingkungan kecamatan. Dengan demikian dana tersebut dapat terhimpun dalam jumlah yang cukup memadai untuk membangun suatu proyek. Aspirasi lain berkenaan dengan keberadaan dan mekanisme operasional institusi-institusi berskala kecamatan, seperti KUD, Puskesmas, pasar Inpres, terminal, dan sebagainya yang menurut penuturan sejumlah Kades sepantasnya dibicarakan berdasarkan harapan dari bawah (warga antar desa) yang menjadi sasaran kepentingannya. Selama ini institusi-institusi tersebut apabila dilihat dari lokasinya saja, untuk mengangkat suatu contoh, tidak cukup strategis dilihat dari kacamata warga dari sejumlah desa yang menjadi bagian kepentingannya. Belum lagi apabila kita hendak membahas lebih mendasar institusi-institusi apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan masyarakat desa, mekanisme kerja apa yang perlu dikembangkan, dan seterusnya. 7.2. Otonomi: Desa dan hubungannya dengan Atas-desa* 7.2.1. Otonomi dan Demokratisasi Kekuasaan Melihat kenyataan di atas maka ada dua aspek persoalan yang pertamatama perlu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para ilmuwan sosial itu sendiri. Pertama, persoalan kepentingan internal desa dan, kedua persoalan eksternal yang melibatkan kepentingan antar desa (kecamatan), antar kecamatan (kabupaten), dan seterusnya. Dengan demikian apabila kita hendak membahas dimana dan bagaimana bentuk otonomi yang tepat maka kita perlu melibatkan aspek-aspek persoalan tersebut dalam keterhubungannya dengan kepentingan aras mikro, meso, dan bahkan makrolglobai. Atas dasar itu konsep otonomi yang dimaksudkan di sini hendak saya beri pengertian dalam konteks yang lebih longgar bahkan demokratis. Artinya, yang hendak ditekankan adalah soal keterhubungan antara kesadaran lokal dengan faktor-faktor kekuatan atas' Dimaksudkan dengan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, bewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku (UU no 5 1975, pasal 1 ayat e tentang pengertian-pengertian). desa dalam hubungan yang sinergis. Di desa kasus telah terdernonstrasikan bagaimana pembangunan proyek-proyek swadaya tidak hanya melibatkan warga desa setempat namun juga warga asal yang kini berdiam menetap di berbagai kota besar. Ini menunjukkan kesadaran lokal tak lagi harus dimengerti dalam batas-batas geografis. Dengan kata lain, otonomi perlu diberi konteks yang tak lagi me-dikhotomi-kan pemahaman konsep lokal vs global, basistempat (place-based) vs spasial (spatial). Otonomi juga bukan suatu bentuk yang harus berakibat munculnya fragmentasi kekuasaan. Otonomi justru sebagai implementasi demokratisasi pemerintahan yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan dari berbagai aras mulai dari nasional, regional, lokal, desa, komunal, termasuk dimensi kota4 . Dalam rangka itulah uraian berikut hendak saya tempatkan. Namun mendahului itu semua perlu kita tinjau sejarah singkat masalah otonomi desaldaerah di tanah air kita. Soemardjan menulis sejak Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut RI) terbentuk sebagai suatu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, masalah desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom mendapat perhatian besar pemerintah. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, hampir setiap orang berpendapat bahwa pembentukan daerah-daerah otonom merupakan keperluan mutlak demi pemerintahan demokratis yang efektif. Tidaklah mungkin pemerintah RI di tingkat nasional melancarkan kekuasaannya sampai pelosok-pelosok yang jauh. Perhatian tersebut ditunjang pula oleh kenyataan adanya berbagai kendala fisik yang mernbayangi tahun-tahun pertama hidupnya negara RI yang saat itu belum dapat diatasi, seperti sistem telekomunikasi. Sarana-sarana transportasi masih sangat terbatas. Di bidang sosial-budaya terdapat ratusan suku yang masingmasing mempunyai kebudayaan dan bahasa sendiri. Kebanyakan dari sukusuku itu pandangan hidup dan adat-istiadatnya berbeda dari yang dimiliki oleh ' Bandingkan Arif Diriik (1998: 7-13), Globalism and The Politics of Place, Jumal Development Vol. 41, Sage Publications. Lihat pula David Slater (1988:21-28). me SpatialNes of Democratization h Global Times, Jumal Development Vo1.41, Sage Publications. masyarakat di Jakarta. Para pemimpin nasional RI saat itu menyadari adanya kebhinekaan di bidang kesukuan dan kebudayaan itu. Namun sejajar dengan itu agar bangsa Indonesia tidak rnelupakan bentuk tunggal bagi negara yang akan dibentuk, maka kedua faktor kenyataan sosial-budaya itu dirangkaikan menjadi semboyan negara Bhineka Tunggal Ika. Yang menjadi masalah pada waktu itu adalah bagaimana membentuk pemerintahan yang mernperhatikan dan rnenghormati kebhinekaan sosial-budaya itu, namun sekaligus dengan itu dapat mengikat semua suku menjadi satu bangsa yang taat pada negara kesatuan RI= . Dikatakan lebih lanjut, menurut kesepakatan para pemimpin nasional maka jalan terbaik untuk mengatasi dilema yang terkandung dalam hubungan antara unsur bhineka dan tunggal adalah dengan membagi-bagi wilayah negara dalam daerahdaerah seperti dirumuskan dalam pasal 18 UUD 1945 dan membentuk pemerintahan di tiap-tiap daerah yang tunduk pada pemerintahan nasional. Oleh karena sudah diterangkan datam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, maka tidak ada keragu-raguan lagi tentang ha1 itu. Seperti kita ketahui yang disebut daerah yang lebih kecil itu kemudian menjelma menjadi daerah kabupaten dan kotamadya. Dengan diberikannya otonomi kepada daerah-daerah itu maka secara resrni namanya kemudian menjadi daerah otonomi tingkat I (propinsi) dan daerah otonomi tingkat II (kabupaten dan kotamadya). Disebabkan pembentukan daerah-daerah itu serta pengisian otonominya dapat diatur dengan undang-undang atau dengan terminologi umum dapat diatur dari atas maka relatif dari sudut hukum tidak banyak kesulitan yang dialami. Namun dari sudut politik agak berbeda, selalu dirasakan keinginan masyarakat di berbagai daerah untuk membentuk propinsi baru sebagai pecahan suatu propinsi yang sudah ada dan kabupaten baru sebagai pecahan dari suatu kabupaten yang lama. Mengenai pembentukan daerah-daerah administratif Selo Soemardjan (1992:l-J). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Otonomi Desa: Apakah Itu 7, Jumal Ilmu-ilmu Sosial. pada umumnya tidak dijumpai masalah-masalah yang berarti, baik secara hukum maupun politis. Sebaliknya menghadapi desa, negeri, marga, dan sebagainya yang diakui sebagai daerah istimewa tampaknya ada berbagai pendapat yang berbeda-beda yang sampai sekarang belum dapat disatukan dengan tuntas. Perbedaan pendapat itu mengakibatkan keragu-raguan pemerintah untuk memilih antara sistem desentralisasi dua tingkat, yaitu dengan daerah otonomi tingkat I dan tingkat II saja, dan sistem tiga tingkat dimana di bawah tingkat II ditambah lagi dengan tingkat Ill . Untuk menambah tingkat Ill itu desa, nagari, marga, dan sebagainya (untuk selanjutnya disebut desa saja) yang berpenduduk antara 2.000-5.000 orang dianggap terlalu kecil untuk memegang otonomi seperti daerahdaerah di atasnya. Lagi pula daerahdaerah kecil itu dipandang tidak mempunyai sumberdaya manusia pendidikan cukup tinggi serta kesadaran nasional yang cukup tebal untuk mendukung otonomi pemerintahan secara efektif. Untuk mengatasi keraguan tersebut maka timbul pikiran agar daerah otonom tingkat Ill itu diwujudkan dalam bentuk desapraja yang dibayangkan meliputi daerah satu kecamatan yang mencakup sejumlah desa di dalamnya. Kalau ini terjadi maka sifat daerah tingkat Ill pada pokoknya akan sama dengan daerah tingkat I dan II, yaitu diciptakan dari atas dengan otonomi yang isinya ditentukan dari atas pula. Pikiran itu kemudian direalisasikan dalam Undang-undang no 1911965 tentang Desapraja. Dalam proses pembentukan desapraja ini pemerintah pusat berhati-hati sekali. Sebagai percobaan dibentuk beberapa daerah desapraja, di antaranya di propinsi Sulawesi Utara. Tetapi tampaknya percobaan ini menunjukkan gejala-gejala yang tidak membenarkan pelestarian desapraja itu, sehingga percobaan dihentikan dan tidak disusul dengan mewujudkan desapraja yang sungguh-sungguh di mana pun. Akhirnya Undang-undang no. 1911965 tersebut dicabut kembali dengan undang-undang no.511979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan gagalnya usaha pembentukan desapraja itu pemerintah kembali menghadapi desa dengan keraguan untuk menerapkan otonomi padanya, sebagaimana otonomi yang dimiliki daerah tingkat I dan II . Sebaliknya tampak juga keengganan pemerintah untuk rnengakui dan mengukuhkan otonomi asli yang disandangnya oleh tiap-tiap desa sejak saat terbentuknya oleh para warga masyarakat di zaman yang larnpau Pikiran yang serupa sebenarnya pernah diajukan pula oleh Kartohadikoesoemo. Di sini beliau mengusulkan daerah setingkat Kawedanaan agar dijadikan daerah otonom tingkat Ill. Pembentukan daerah seperti itu dalam rangka usaha untuk memberi kemajuan secara tidak langsung. Artinya, kemjauan itu diberikan oleh suatu kekuasaan dalam suatu organisasi ketataprajaan yang menggabung beberapa desa menurut sistem yang dikenal di kalangan rakyat, misalnya moncopat atau monco-limo desa, dan didasarkan atas kepentingan bersama dari desa-desa itu sendiri. Bentuk itu di masa lalu berhasil melindungi desadesa yang mendapat beban dari pemerintahan penjajahan konservatif pada permulaaan abad ke-19. Di samping itu ada manfaat-manfaat lain yang dapat dipetik apabila kita menggunakan sistem monwpat atau monw-limo desa ini, misalnya untuk menata kepentingan pengairan irigasi bersama, mengatasi lolosnya para pemilik tanah guntai dari wajib kerja, dan sebagainya. Jadi jelaslah sistem ini belurn mati, bahkan berulangkali menunjukkan perannya kembali6. Sistem ini didasarkan atas prinsip yang sangat sederhana, yang dipraktekkan orang dari jaman dahulu, yaitu: kalau sesuatu beban atau pekerjaan tidak mungkin dipikul oleh seorang, maka pikullah ia oleh beberapa orang bersama-sama, pasti beban atau pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Hal lain, bahwa pemberian kemajuan kepada rakyat desa seharusnya jangan diberikan langsung kepada desa per desa, sistem gotong-royong itu juga penting berhubung dengan kelemahan desa-desa, terutama di lapangan keuangan, ekonomi, dan tenaga yang cakap. Jika otonomi yang modern hendak diberikan kepada desadesa secara langsung, maka pada umurnnya desadesa tidak akan mencapai kemajuan yang cepat berhubung dengan kekemahannya 6 Soetardjo Kartohadikoesoemo (1965: 283-291). Desa. Sumur Bandung. Bandung. satu per satu tadi. Oleh karena itu lebih baik kalau otonomi yang modern itu diselenggarakan oleh beberapa desa bersama-sama. Jika otonomi yang modern itu, diselenggarakan oleh sesuatu gabungan desa yang disusun secara federatif, maka kepribadian masing-masing desa dapat dipelihara baik-baik dan lambat laun melalui jalan evolusi kepribadian desa itu dapat dikembangkan oleh daerah gabungan, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan negara secara keseluruhan Lebih rinci diterangkan oleh Kartohadikoesoemo pemerintah daerah kawedanaan - seperti juga pemerintah daerah otonom lain-lainnya - dalam negara kesatuan ini haruslah merupakan sintesa, harus berarti manunggalnya kekuasaan berdaulat dari negara kesatuan dengan kekuasaan rakyat dalam daerah. Atas dasar prinsip tersebut di atas maka pemerintah daerah kawedanaan menurut beliau harus tersusun sebagai berikut: 1. Dewan Perwakilan Daerah 2. Majelis Pemerintah Daerah, dan 3. Kepala Daerah, yaitu Wedana. Anggota Dewan Perwakilan terdiri atas sejumlah anggota yang mewakili rakyat desa-desa dalam kawedanaan. Sedangkan Pemerintah daerah dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan daerah, baik dari kalangan sendiri, maupun dari luar yang dipilih selain oleh karena memiliki pengetahuan yang luas tentang tugas pemerintah, juga memiliki komitmen dalam ha1 kepentingan rakyat. Pemerintah daerah ini seharusnya jangan dijadikan dewan pemerintahan yang bersifat politik, melainkan 'dewan pekerja' yang mewakili dan mengurus serta memajukan kepentingan rakyat dalam berbagai-bagai aspeknya. Mengenai ide Daerah Otonomi Tingkat Ill ini Sajogyo menulis bahwa menjelang kita memasuki abad ke-21, modernisasi potensi pembangunan lokal (antar desa dan antar kecamatan) dibayangkan dalam dua jenis perkembangan: di bidang pemerintahan berupa Daerah Otonomi Tingkat Ill (bernama 'Kecamatan atau nama lain: Nagari, dsb). sedangkan di aras desa (definisi sekarang) dan aras kampung (bagian dari desa) sebagai pengganti yang adalah kelembagaan LPSM yang mencakup bentuk kelembagaan berdasar adat lokal . Di aras inilah institusi berazas swadaya dan kemandirian dijamin ruang hidup yang layak. Jika di tingkat desa (arti sekarang) Pemerintah Daerah akan menempatkan petugas aparat, maka dapat diberi nama 'mantri desa' misalnya (sama halnya sejak 1979 di wilayah Kotamadya ditempatkan pegawai sebagai Kepala Kelurahan17. 7.3. Pikiran Tentang Otonorni dan Desa Berdasarkan pemikiran di atas dan memperhatikan perkembangan di aras atas-desa yang akan menyertai dan memberi pengaruh tertentu terhadap kehidupan desa-desa, maka sejumlah pertanyaan yang lebih spesifik dapat saya ajukan: 1. Apakah desa itu perlu otonom atau tidak ? 2. Apakah otonomi desa di masa-masa mendatang dapat menjawab tantangan sosial, ekonomis dan teknologis, dan harus dilihat dalam skala apa ? (komunal, mikro - desa, meso - kecamatanlkewedanaan, regional - kabupatenlpropinsi, makro - nasionallglobal ) 3. Bagaimana dengan gagasan pembentukan daerah otonomi tingkat Ill atau pikiran-pikiran alternatif ?, dan jika ada bagaimana dengan status desa itu sendiri ?. Sebelum itu, kita perlu mencatat terlebih dahulu pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari hasil-hasil studi di pedesaan mengenai ciri-ciri khas desa dan masyarakatnya yang berguna untuk kita pakai sebagai landasan pikiran sebelum kita melangkah lebih jauh dengan gagasangagasan otonomi. Dalam ha1 ini kita dapat merujuk pada Soemardjan yang menyatakan bahwa tanpa melupakan perbedaan asal-usul masyarakat desa yang timbul karena perbedaan pola perkembangannya maka kita dapat melihat berbagai unsur ' Sajogyo (1998), Ulasan Atas Ulasan Catatan Salogyo pada Ulasan 'Pencanan Kerangka Miksos Sajogyo. Makalah disampaikan pada Diskusi Diselenggarakan oleh DOKIS. Jurusan Sosek Faperta IPS. sosial-budaya yang sama pada desa-desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan '. Dengan kata lain kita dapat mengidentifikasikan suatu cin imanen masyarakat desa, sebelum tersentuh arus pembangunan. Ciri-ciri masyarakat desa tersebut adalah: 1. Sumber penghidupan masyarakat desa adalah pada pokoknya tanah yang dimanfaatkan dengan sistem pertanian atau perkebunan. Sumber penghidupan masyarakat pantai adalah pokoknya laut yang menghasilkan ikan dan menimbulkan masyarakat nelayan. 2. Teknologi pertanian, perkebunan, dan penangkapan ikan laut pada umumnya rendah. Kekuatan keluarga untuk berproduksi terbatas pada subsistensi (produksi untuk keperluan hidup keluarga sendiri, tidak untuk pasaran). 3. Tata hidup dan tata hubungan sosial di dalam masyarakat desa berkembang untuk social subsistence (keperluan sosial sendiri) dengan menggunakan kekuatan pengalaman hidupnya sendiri. Perkembangan ini rnenciptakan adat yang di dalam beberapa ha1 menguat menjadi hukum adat dan menjadi landasan pemerintahan desa dengan segala kelengkapannya. 4. Karena isolasi fisik dan kultural yang dialami dalam waktu panjang maka sistem sosial masyarakat desa lebih kuat sifatnya daripada individualistik. 5. Dalam kehidupan yang terisolasi dan kolektif berdasarkan adat itu tumbuh masyarakat desa yang dalam ilmu etnologi zaman belanda dinamakan adat rechts-gemenschaap" (kesatuan masyarakat adat), yang meningkat menjadi adat rechts-gemenschaap (kesatuan masyarakat hukurn adat). Kedua istilah itu mengandung arti bahwa masyarakat menyandang tata hidup yang berdasarkan adat atau bahkan berdasarkan hukum adat. Kalau adat hanya berisikan pedoman hidup sosial yang tiap-tiap warga masyarakat diharapkan menghayati, maka hukum adat mengandung peraturan dan larangan yan diperkuat dengan ancaman hukum dan memerlukan peradilan yang melembaga. 'Selo Soemardjan (op cit, 1992:58) Ada juga orang yang mempelajari desa waktu zaman kolonial Belanda yang sampai pada waktu kesimpulan bahwa secara hukum tata negara desa dapat dinamakan dorps republiek (republik desa). Pandangan ini didasarkan atas adanya pelengkap-pelengkap kenegaraan yang sesuai dengan TriasPolitica yang mengenal adanya badan-badan legislatif, eksekut~f, dan yudikatif di suatu negara. Para ahli masyarakat desa di zaman Republik Indonesia pada umurnnya berpendapat; karena pertanian dan perkebunan menjadi usaha penghidupan utama warga desa maka ini mengakibatkan berkembangnya hubungan magis religius antara masyarakat dan tanehnya. Seluruh adat mereka tak dapat dipisahkan dari tanah selama tidak ada sumber penghidupan lain yang dapat menggantikannya. Memisahkan desa pertanian dari tanahnya tanpa menyediakan sumber penghidupan yang baru sebagai pengganti berarti menciptakan kekosongan budaya bagi masyarakatnya dengan segala akibatnya. Di samping hubungan dengan tanah yang dapat kita namakan landasan teritorial ada landasan adat yang lain, yaitu atas dasar keturunan. Desa yang sejak berdirinya tumbuh menjadi wadah kesadaran masyarakat dan kesatuan pemerintah serta dijiwai oleh adat yang kuat itu, oleh pemerintah Belanda dibiarkan melestarikan hidupnya tanpa banyak dicampuri urusan di dalamnya. Namun sejak proklamasi RI 1945 masyarakat desa diikut-sertakan dalam perjuangan revolusi fisik (sampai dengan 1950), sebagai pendukung massa partai politik (sampai dengan 1965). Desa yang sepanjang massa hanya mengerti adat untuk mengurus rumah-tangganya sendiri, sekonyong-konyong diajari berbagai ideologi politik dan diajak ikut menyadari, kalau tidak ikut memikirkan, masalah-masalah politik negara. Di bawah pemerintahan Orde Baru (sampai dengan 1998) desa 'dibebaskan' kembali dari pengaruh politik (kecuali Golkar tentunya) dengan dikenalkannya kebijakan massa mengambang (floating mass). Dengan kata lain sebenarnya masyarakat desa tak pernah mencapai kepulihan rust en orde (ketenangan dan ketertiban) di bidang politik praktis seperti yang pernah dialaminya di zaman Belanda. Dengan menyadari perjalanan masyarakat desa serupa itu saya berdiri sejalan dengan pikiran-pikiran para ahli pedesaan terdahulu, yang melihat otonomi tidak harus diletakkan di desa dengan sejumlah alasan sebagai berikuts I . Di waktu mendatang akan terjadi perubahan-perubahan kependudukan yang lebih besar secara kuantitatif dan kualitatif, dalam ha1 ini rnobilitas penduduk secara horizontal dan vertikal akan berlangsung lebih cepat. 2. Aspirasi penduduk makin kompleks dan menguat. 3. Pelayanan administrasi pembangunan makin menonjol dalam bidang sosial, budaya dan ekonomis, antara lain lingkungan hidup, kesehatan, air minum, hutan, kesehatan, keamanan khususnya kepolisian, limbah, asosiasi-asosiasi kepentingan seperi koperasi, kelompok tani pemakai air, kelompok petani peternak, kehidupan keagamaan, kesenian, dan sebagainya yang harus dilaksanakan di aras mikro. Dalam kaitan ini apabila desa yang kita definisikan berskala seperti yang dikenal sekarang, secara otonom, sulit dibayangkan akan marnpu membagi seluruh risiko kehidupan tersebut atas jumlah penduduk dan potensi sosialekonomi yang mereka miliki sekarang ini. Skala desa dengan penduduk sekitar 2.000-3.000 ribu orang terlalu kecil untuk rnembangun potensi terhadap tantangan masa depan itu. Upaya-upaya ekonomis di aras mikro harus didukung oleh minimal penduduk kira-kira setingkat dengan 5-6 desa. 3. Pikiran-pikiran altematif untuk membangun pemerintahan terendah di waktu mendatang menurut saya harus dapat menjamin dua hal, yaitu skala ekonomis, dan penyelenggaraanyang demokratis. Berikutnya desa di waktu mendatang tidak perlu dirornbak, termasuk di dalamnya sebagai kelompok masyarakat hukum. Di sini desa tidak berazas - Dalarn merumuskan pikiran-pikiran ini saya amat dibantu dengan diskusi- diskusi yang pernah saya lakukan dengan intensif dalam beberapa kali perlernuan di kota Kupang benarna bapak dr. Ben Mboi mantan Gubemur Propinsi NTT pada tahun 1991. Walaupun demikian isi pikiran-pikiran yang diajukan di sini tetap merupakan tanggung jawab saya pribadi. desentralisasi teritorial, melainkan desentralisasi fungsional dalam wilayah yang ditetapkan dari atas. Pengelompokan masyarakat dalam fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan partisipasinya: petani, peternak, nelayan, pramuka, alim ulama, koperasi, guru dan sebagainya. Perwakilan dalam LKMD misalnya menggunakan perwakilan atas dasar kelompok fungsional, bukan partai politik. Kades adalah koordinator fungsi-fungsi di desa yang menerima gaji. 7.4. Rangkuman Pendekatan PMD yang oleh pihak atas-desa dilakukan dengan cara teknokratis dan paternalistik, telah memberi pelajaran penting bagi kita bahwa cara seperti itu tidak tepat untuk terus dipertahankan. Dari kasus penyelenggaraan Program lnpres Bandes, yang digelar lengkap dengan juknisnya sebagai contoh, dengan sangat gamblang menggambarkan ha1 tersebut. Dengan pendekatan itu komunitas desa mendapat perlakuan ibarat sebuah mesin atau anak kecil sehingga arahnya seolah bisa ditentukan begitu saja dengan cara sepihak berdasarkan rencana-rencana yang disusun oleh para pengambilan keputusan di tingkat atas-desa. Dapat diduga dengan pendekatan seperti itu tak ada peluang cukup bagi warga desa untuk mempertanyakan, menyesuaikan, mengoreksi, apalagi menggagalkan rencana-rencana yang dinilai tidak tepat atau bahkan potensial merugikan mereka. Implikasinya, apabila kita sepakat untuk meninggalkan pendekatan itu, maka keberadaan dan peran institusi-institusi ekonomi-politik bentukan negara yang selama ini sarat dengan ciri korporatis juga perlu ditinjau ulang. Alasannya karena keberadaan dan peran institusi-institusi formal tersebut cenderung hanya diperlakukan sebagai unit perwakilan kepentingan negara. Dengan ciri kelembagaan seperti ini dapat dimengerti apabila pembentukan konfigurasi elif lokal pun hanya merupakan hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan yang terbatas saja. Dikatakan terbatas, karena ia hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dominan saja dalam percaturan dinamika ekonomi-politik lokal. Dengan kata lain, karena ada faktor monopolisasi lembaga perwakilan desa seperti itu maka dapat diduga hanya melalui elit desa sajalah terbentang 'jembatan' satu-satunya yang menghubungkan kepentingan warga desa dan aktor-aktor di luar desa, khususnya dalam memperoleh akses pada sumberdaya negara. Dengan merujuk pada gambaran kasus Pilkades kita dapat melihat bagaimana eratnya keterkaitan kepentingan antara pihak luar dan elit desa tersebut secara timbal-balik. Pihak luar, dalam ha1 ini adalah aparat atas-desa, sering tanpa ragu berupaya mendesakkan figur-figur elit desa yang dijagokannya untuk naik meraih jabatan Kades. Sebaliknya, kita juga memperhatikan bagaimana individu-individu elit desa sendiri tak jarang bersikap pro aktif merangkul kekuatan atas-desa guna memuluskan langkah mereka menuju puncak kepemimpinan desa. Singkat kata, memang tercipta situasi yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan proses kolusi, karena memang tatanan institusi lokal yang berciri korporatis pada dasarnya memberi kemungkinan luas untuk terjadinya proses itu. Dengan tatanan kelembagaan seperti itu kita juga melihat ada gejala umum yang mendorong elit desa, dalam ini Kades dan perangkatnya, untuk mengejar karier dan bisnis ke aras atasdesa. Memang benar, walaupun menurut Undang-undang No.511979 kepada Kades masih diberi hak untuk menyelenggarakan rumahtangga, ternyata lewat kebijakan lain pemerintah pusat rnasih melakukan campur tangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.411984. Peraturan Mendagri ini tidak hanya menyebutkan hak, akan tetapi lengkap dengan menyatakan apa wewenang dan kewajiban Kades. Dengan demikian kita sadari bahwa secara normatif Kades sesungguhnya tak rnemiliki dasar legalitas untuk tampil sebagai pemimpin yang lebih otonom yang memihak pada aspirasi dan kepentingan warganya. Namun dalam prakteknya jelas ditunjukkan bahwa kepemimpinan Kades tak mungkin berlaku ketat mengikuti dasar legalitas formal. Lewat proses Pilkades yang relatif demokratis warga sejak awal akan meng-klaim figur pemimpin mereka yang terpilih menjadi Kades adalah miliknya yang sah dan kompeten. Dengan kata lain proses Pilkades adalah titik genting yang akan menentukan apakah warga akan berhasil mempertahankan Kades sebagai 'milik' warga ataukah ia akan 'direbut' sebagai wakil pemerintah atasan. Menyimak apa yang terjadi di desa Cijati campur tangan pihak atas-desa dalam Pilkades ternyata segera menghadapi perlawanan dari warga, sehingga calon yang dijagokannya gagal naik menjadi Kades. Setiapkali Pilkades warga berkepentingan untuk memastikan bahwa Kades pilihannya adalah figur pembela kepentingan warga dalam arti yang paling otentik. Mengapa demikian?, karena bila kita menyingkapkan kembali sejumlah kasus peristiwa 'pembangunan' dapatlah disimak bagaimana pergumulan yang bersifat tarikmenarik senantiasa menyertai di banyak kegiatan PMD. Proses tarik-menarik ini kadangkala menyeret kedudukan Kades pada posisi yang dikhotomis. Pada peristiwa penarikan pungutan dana warga oleh pihak atas-desa yang mengatas-namakan kewajiban pembayaran pajak, sumbangan, iuran, pembelian saham, dan sebagainya, kita dapat merasakan makna reaksi warga yang urusan rumahtangganya menjadi terbebani. Apalagi dalam pungutan-pungutan tersebut terselip pos-pos pungutan baru yang terkesan mendadak. Namun yang lebih penting lagi dalam peristiwa ini adalah warga tidak cukup memperoleh rasionalitas yang memuaskan dari kewajibankewajiban tersebut. Pungutan PBB misalnya oleh warga dipersepsikan sebagai kewajiban yang samasekali tak memperhatikan kesulitan yang sedang dihadapi warga akibat musim kemarau panjang. Situasi ini serta merta memposisikan Kades dalam situasi pelik baik ke 'bawah' menghadapi warga maupun 'ke atas' terhadap pejabat pengambil keputusan. Di sinilah Kades dituntut mampu memainkan peranannya secara pas terutama terhadap warga desa yang seharihari harus dihadapinya. Sebagai catatan terdapat ha1 yang ironis sehubungan dalam soal pungutan dana warga ini, yaitu jumlah total dana yang harus disetorkan ternyata lebih besar daripada dana segar yang disuntikkan oleh pihak atas-desa. Namun kita juga disodori dengan gambaran lain dirnana Kades seringkali tak berdaya rnenghadapi kekuatan pihak atas-desa. Satu contoh berkenaan dengan pengaturan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik berskala 'besar' di wilayah pedesaan. Proyek demikian menurut ketetapan pemerintah daerah haknya harus diberikan kepada pihak pemborong dari luar. Dalam praktek pihak yang disebut terakhir ini ternyata lebih bertindak mengeruk keuntungan belaka sehingga banyak menelantarkan mutu kerjanya. Tentu saja praktek seperti ini hanya mungkin dilakukan apabila warga desa tidak mereka libatkan menjadi tenaga kerja di dalamnya. Pelibatan warga desa hanya akan menyebabkan terjadinya proses kontrol yang bisa menyulitkan praktek 'buruk' tersebut. Memang demikianlah yang terjadi, warga hanya bisa menjadi penonton di kampung sendiri tanpa berkemampuan melakukan protes karena memang mereka tak memiliki akses dengan aktoraktor luar yang menjadi pengambil keputusan. Kades dan perangkatnya yang menjadi jembatan tunggal antara warga dan pejabat para pengambil keputusan di atas-desa juga tak kuasa untuk mempengaruhi kebijaksanaan tersebut. Di sinilah Kades menghadapi situasi kritis, terutama karena golongan periferi khususnya sangat berharap dapat memperoleh pekerjaan di dalamnya untuk sumber penghasilannya di situasi kehidupan yang makin sulit. Singkat kata, institusi-institusi pembangunan desa yang berciri korporatis telah gagal mengembangkan kegiatan PMD-formal rnenjadi PMDpartisipatif, karena memang tak tercipta media penyambung antara warga terhadap negara dalam proses dialog yang kritis. Sebaliknya, apabila tadi kita mengatakan perlu penggantian oleh institusi lain maka yang dimaksud adalah sampai mana peranan lembaga-lembaga a d mendapatkan tempat yang lebih otonom dan proporsional. Lembaga asli itu adalah apa yang dikenal dengan sebutan crescived institution, karena sebagaimana ditunjukkan dari hasil studi lembaga tersebut masih kuat bertumpu pada keberadaan dan peranan kelompok-kelompok primer. Kelompok-kelompok primer ini adalah berupa entitas kekerabatan, entitas teritorial maupun berbentuk perkumpulan-perkumputan kecil di bawahdesa yang keseluruhannya dikenal pula dengan sebutan sodalis. Diakui walaupun sejumlah kelompok primer terutama yang berwujud perkumpulan-perkumpulan kesejahteraan seperti beas perelek, atau yang lebih awal lagi adalah lumbung desa tidak lagi hadir dalam kehidupan warga, namun kelembagaan yang mengakomodasikan kegiatan gotong-royong dan tolongmenolong antar kelompok-kelompok primer masih cukup kuat berperan. Dengan kata lain kelembagaan yang disebut terakhir ini masih cukup efektif memainkan peran bagi komunitas desa untuk mencapai kemaslahatan sosial (social utility). Lembaga-lembaga tersebut biasanya bergiat setelah lebih dulu didorong oleh adanya proses-proses dialog antar warga yang melintasi perbedaan golongan dalam media yang kita sebut sebagai ruang sosial semi-otonom. Kita sebut semi-otonom. Di samping itu dengan istilah semi-otonom saya berrnaksud menggaris-bawahi kenyataan bahwa pada dasarnya hubungan sosial itu rentan terhadap pengendalian yang datang dari luar, misalnya karena pemberlakuan suatu regulasi atau karena kegiatan dari alat-alat kelembagaan negara yang didukung oleh kekuatan politik dan legalitas. Dengan demikian keberadaan ruang sosial semi-otonom itu pada dasamya tidak cukup kuat memberikan makna dalam kancah kegiatan PMD-formal, apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak membekali diri dengan nilai moral sosial yang mengutamakan kepentingan bersama (etos komunal). Berdasarkan itu dapat kita katakan melalui ruang sosial semi-otonom, yang mewujud dalam berbagai bentuk ajang sosial dengan kadar ikatan konsensualnya yang berbeda-beda, itulah warga desa dari golongan yang berlainan dimungkinkan untuk sating bertemu dan berdialog kritis. Elit desa yang menjalankan PM dan warga desa termasuk golongan periferi yang membawakan PS, dapat saling mempertemukan kepentingannya secara timbalbalik (resprokal) dalam wujud pengaturan kegiatan PMD-formal yang bermanfaat bagi semua pihak.. Pertemuan-pertemuan silaturahmi antar warga di berbagai kesempatan yang terbuka begitu lebar, apalagi yang melibatkan Kades seringkali akan mengubah maknanya menjadi ruang sosial semi-otonom yang akan menentukan bentuk respon warga secara keseluruhan terhadap kegiatan PMDformal. Pada gilirannya dengan bentuk respons tersebut kita akan memperoleh perkiraan bagaimana efektivitas suatu kegiatan PMD yang akan dijalankan. Ini memberikan pengertian bahwa keseimbangan kepentingan antara yang dibawakan PM dan PS adalah sesuatu proses yang perlu dicapai. Sebagai pelajaran utama dari hasil studi ini kita dapat rumuskan bahwa proses-proses dialog kritis antar warga dari berbagai golongan senantiasa perlu tergelar agar dapat memberikan legitimasi atas setiap bentuk pengejawantahan PMD-formal. Namun demikian suatu proses dialog kritis akan mengalami kemerosotan daya apabila senantiasa berlangsung di luar sistem, di luar institusi-institusi formal. la perlu ditampung dalam institusi formal, dan itu berarti memerlukan independensi institusi itu sendiri dari berbagai macam campur tangan pihak lain, termasuk pihak atas-desa. 7.5. Kesirnpulan dan Saran Sebagaimana diketahui studi ini diawali dengan perumusan hipotesishipotesis yang membantu peneliti sebagai work guideline. Namun dalam kenyataan hipotesis-hipotesis tersebut tentu saja telah memberi sumbangan yang amat berharga tidak saja dalam menuntun kerja studi ini, melainkan juga telah membantu peneliti untuk menarik kesimpulan-kesimpulan akhir. Dengan kata lain kesimpulan-kesimpulan studi ini saya turunkan dengan merujuk , kembali pada hipotesis-hipotesis tersebut langung maupun tak langsung dan bukan dalam konteks pengujian kebenaran ilmiah yang bersifat matematis, melainkan lebih bersifat kualitatif. Kesimpulan-kesimpulan akhir studi ini adalah sebagai berikut: 1. Timpangnya kedudukan beragam antar golongan sosial (di aras materiil) yang menjadi pendukung beragam institusi PMD-formal bentukan (pernerintah desa dan LKMD) memang berpengaruh penting pada kinerja institusi. Narnun dengan etos kornunal resiprokal yang masih kuat menopang sendi-sendi kehidupan sosial warga desa setempat rnaka timpangnya kedudukan beragam golongan tersebutnya tidak sampai membentuk corak kesadaran (di aras immaterial) yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan satu sama lain. 2. Pedoman normatif yang dilekatkan negara pada institusi-institusi PMD formal tersebut, yang tujuan resminya untuk mengangkat kesejahteraan warga desa khususnya golongan periferi, ternyata hanya berlaku sebagai kategori imperatif yang bersifat simbolik belaka. Hal ini disebabkan karena introduksi PM, lewat penyelenggaraan PMD-formal, oleh pihak atas-desa lebih diberlakukan dengan corak yang bersifat teknokratis dan paternalistik. Dari kasus penyelenggaraan Program lnpres Bandes, yang digelar lengkap dengan juknis-nya sebagai contoh, dengan sangat gamblang rnenggambarkan kepada kita tentang bagaimana PMD-formal dengan segala kegiatan yang menyertainya bersifat disfungsional pada kebutuhan kesejahteraan warga yang justru menjadi khalayak sasarannya. 3. Implikasinya, mudah dimengerti apabila institusi-institusi desa bentukan atasdesa gagal mengembangkan kegiatan PMD-formal menjadi PMDpartisipatif, karena memang tak membangkitkan PS yang berhadapan setara dengan PM. Kegagalan ini pada gilirannya menyebabkan tak ada media proses sosial yang dapat menghubungkan kepentingan antara warga desa dan negara dalam proses dialog yang kritis. 4. Menyimak bahwa proses rekrutmen calon Kades relatif dapat berlangsung berlandaskan pilihan warga dalam tatacara yang demokratis, khususnya untuk menjaring figur yang paling memiliki otentisitas moral, maka sewajarnya hak, wewenang, dan kewajiban mengurus rumah tangga yang ada pada Kades dan jajarannya perlu tumbuh dari dalam berdasarkan sistem adat setempat. 5. Keberadaan ruang sosial semi-otonom di aras bawah-desa dapat diduga tak akan cukup berdaya untuk secara terus-menerus mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan di aras desa dan apalagi di aras atas-desa. Oleh karena itu hasil-hasil konsensus yang dicapai lewat wacana sosial (ruang sosial semi-otonom) tersebut dapat kita nilai hanya sebagai solusi yang bersifat ad hoc belaka, sehingga sangat melelahkan dan menguras konsentrasi pikiran dan mental partisipannya khususnya golongan periferi. Dengan kata lain diperlukan institusi PMD yang lebih independen dan demokratis sehingga secara formal kelembagaan dapat mengakomodasikan aspirasi warga desa secara keseluruhan, termasuk dari golongan periferi. Sejajar dengan itu kita juga dapat melihat hidupnya berbagai aspirasi warga dalam lingkup antar-desa (kecamatan), sehingga menggugah saya untuk turut serta menguatkan kembali gagasan dalam konteks daerahotonom tingkat Ill. Secara skematis gagasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: EF' Pemerintah Pusat Kemungkinan -1) eskalasi Tingkat I Administratif 4 Tingkat II Otonom I Tingkat Ill Kecamatanl Kewedanaan Desa Fungsional I 1. Kerjasama fungsional antar propinsi 2. Kerjasama fungsional antar kabupaten 3. Kerjasama fungsional antar daerah otonom tk. Ill 4. Hubungan tanggung jawab Dengan skema tersebut penjelasannya adalah: I . Apabila daerah otonom tingkat I dihilangkan dan tingkat II masih ada dan dipertahankan maka daerah otonom baru itu adalah daerah otonomi tingkat Ill kurang lebih setingkat kecamatanlkewedanaan agar mencapai skala ekonomis dan administrable. 2. Desa ditingkatkan statusnya menjadi desa desentralisasi fungsional dengan Lernbaga perwakilan desa yang diisi secara demokratis oleh anggota-anggota yang mewakili kelompok masyarakat fungsional. 3. Kepala desa adalah koordinator fungsi-fungsi yang berlaku di desa, dan imbalan gajinya dibayar dari atasan.