perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user BAB II

advertisement

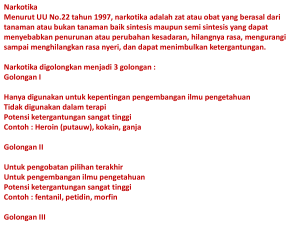

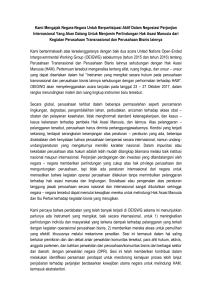

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Definisi tentang Narkotika Narkotika, menurut keterangan atau penjelasan dari Merriam-Webster adalah (AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011: 1): a. A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or cunvulsions; Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis yang berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang; b. A drug (as marijuana or LSD) subject restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not; Sebuah obat (seperti mariyuana atau LSD) pembatasan yang dikenakan mirip dengan narkotika adiktif baik fisiologis adiktif dan narkotika atau tidak; c. Something that soothes, relieves, or lulis. Sesuatu yang menenangkan, mengurangi, atau lulis (untuk menenangkan). Sedangkan menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika adalah: “Narcotic are drung which product insensibilliy or stuporduce to their depresant offer on central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)” (Djoko Prakoso, 1987: 481). Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone). commit to user 15 perpustakaan.uns.ac.id 2. 16 digilib.uns.ac.id Pengaturan tentang Narkotika dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional a. Pengaturan tentang Narkotika dalam Hukum Nasional Jorgen Jepsen berpendapat bahwa keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat atau menurut Marc Ancel sebagai the rational organization of the control of crime by society (M. Raryid Ariman, 2006: 49). Kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan kebijakan pidana (penal policy) dalam upaya pemberantasan Narkoba di Indonesia dapat ditelusuri dari jaman masa kolonialisme Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang merupakan pemerintah berkuasa pada waktu itu, mengeluarkan peraturan atau regulasi tentang narkotika yaitu Ordonansi Obat Bius atau Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO) Staatsblad 1927 Nomor 278 junto Nomor 536 tentang obat bius dan candu. Kebijakan tentang narkotika mengalami beberapa kali perubahan hingga ketentuan tentang tindak pidana narkotika yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan definisi narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Aziz Syamsuddin, 2011: 90). Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations commit to user Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 17 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Aziz Syamsuddin, 2011: 89-90). Kedua konvensi tersebut merupakan resultante dari konvensi terdahulu mengenai narkotika dan psikotropika serta merupakan konvensi terpenting dalam sejarah pengaturan internasional di bidang narkotika dan psikotropika, setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Romli Atmasasmita, 1997: 53). Substansi yang terdapat dalam kedua konvensi narkotika tersebut adalah dasar melakukan kriminalisasi atas perbuatan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu tindak pidana. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Siswanto Sunarso, 2012: 256): 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 hurufcommit (b)); to user perpustakaan.uns.ac.id 18 digilib.uns.ac.id 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)); 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). b. Pengaturan tentang Narkotika dalam Hukum Internasional Larangan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika secara yuridis telah diupayakan oleh masyarakat internasional dan PBB dengan mengeluarkan beberapa instrumen internasional (Oentoeng Wahjoe, 2011: 43). Instrumen internasional tersebut diuraikan oleh M.Cherif Bassiouni dan Edward M. Wise dalam bukunya Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law yaitu: This category of international crime includes fifteen pertinent instruments dating from 1912 to 1972 – sixteen if one includes the Vienna Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. Thirty-two other instruments dating from 1920 to 1982 also are relevant to this category, but have been classified under other headings. International regulation of drug offenses involves the imposition of progressivevy more stringent obligations to proscribe and punish the offenses covered by these conventions (M.Cherif Bassiouni dan Edward M. Wise, 1995: 216). Kejahatan narkotika termasuk dalam kategori kejahatan internasional meliputi lima belas kategori yang berhubungan dengan instrumen yang tercatat dari tahun 1912 sampai 1972, dan menjadi enam belas jika salah satu termasuk dalam Konvensi Wina tentang Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Sejumlah tiga puluhtodua instrumen tercatat pada tahun 1920 commit user 19 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id sampai 1982 yang juga relevan untuk kategori ini, tetapi intrumeninstrumen tersebut telah dikasifikasikan dalam kategori yang lain. Peraturan internasional terhadap Narkoba melibatkan kewajiban yang lebih ketat untuk melarang dan menghukum tindak pidana yang tercakup oleh konvensi- konvensi tersebut. Konvensi internasional yang mengatur tentang narkotika adalah, The Hague Opium Convention 1912, dan selanjutnya berturut-turut adalah The Geneva International Opium Convention 1925, The Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931, The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drungs 1936, Sigle Convention on Narcotic Drugs 1961, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972, dan Convention on Psychotropic Substances 1971. Konvensi Narkotika (dan Psikotropika) terbaru ialah, Konvensi Wina 1988 (Romli Atmasasmita, 1997: 53) atau Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Uraian perkembangan Konvensi Internasional Narkotika dibatasi pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Wina 1988, karena kedua konvensi ini, merupakan resultante dari konvensi terdahulu mengenai narkotika dan psikotropika serta merupakan konvensi terpenting dalam sejarah pengaturan internasional di bidang narkotika dan psikotropika, setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Romli Atmasasmita, 1997: 53). 1) Pengaturan tentang Narkotika dalam Single Convention on Narcotic Drugs 1961 As Amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961) Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menitikberatkan kepada aspek pengaturan dan pengawasan, serta bertujuan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu tentang commit to user narkotika dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap 20 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id narkotika. Protokol perubahan tahun 1972 terhadap Konvensi Tunggal Narkotika tersebut diatas, bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi pecandu-pecandu narkotika (Romli Atmasasmita, 1997: 55). Tujuan tersebut dijabarkan dalam enam sub tujuan (Romli Atmasasmita, 1997 : 55): a) Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada; b) Menyederhanakan mekanisme pengawasan internasional; c) Memperluas sistem pengawasan atas penanaman obat-obatan alamiah narkotika lain sebagai pelengkap candu dan “poppystraw” yang menghasilkan akibat ketergantungan seperti ganja atau daun koka; d) Membatasi perdagangan dan impor narkotika; e) Mengawasi perdagangan narkotika illegal; dan f) Mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk perlakuan dan rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkotika. 2) Pengaturan tentang Narkotika dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Wina 1988) Konvensi Wina 1988 menitikberatkan kepada aspek penegakan hukum. Konvensi Wina 1988 merupakan pembaharuan secara mendasar terhadap konvensi internasional narkotika pada umumnya dan terhadap Konvensi Tunggal 1961 pada khususnya, karena strategi Konvensi Wina 1988 ditunjukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika transnasional. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran antara lain, sebagai berikut (Eugenia Liliawati Muljono, 2006: 307): commit to user 21 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id a) Masyarakat internasional di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika; b) Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula; c) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas perdaran gelap narkotika dan psikotropika; dan d) Perlunya memperkuat dan meningkatkan saran hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang pidana untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika. Lingkup sasaran dan tujuan Konvensi Wina 1988 adalah meningkatkan kerjasama penegakan hukum di antara negara peserta terhadap lalu lintas perdagangan narkotika dan psikotropika illegal, baik dari aspek legislatif, administratif, maupun aspek teknis operasional (Romli Atmasasmita, 1997: 56). Perwujudan lingkup sasaran dan tujuan tersebut, tampak dari beberapa ketentuan yang dimuat di dalam Konvensi Wina 1988, antara lain (Romli Atmasasmita, 1997: 56): a) Pasal 3, Kejahatan-kejahatan dan sanksi; b) Pasal 4, Yurisdiksi; c) Pasal 5, Penyitaan dan confiscation; d) Pasal 6, Ekstradisi; e) Pasal 7, Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana; f) Pasal 8, Alih Prosedur atau transfer of proceedings; g) Pasal 9, Bentuk-bentuk lain dan pelatihan; commit to user 22 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id h) Pasal 10, Kerjasama internasional dan bantuan untuk negara transit; dan i) Pasal 11, Penyerahan yang diawasi atau controlled delivery. Sembilan ketentuan tersebut diatas, merupakan ciri utama yang membedakan Konvensi Wina 1988 dari konvensi-konvensi internasional narkotika sebelumnya, sehingga konvensi tersebut merupakan konvensi narkotika yang bersifat represif atau suppressive convention. Selain itu terdapat konvensi narkotika lain yang memiliki tujuan yang sama, sekalipun belum semaju dan selengkap Konvensi Wina 1988 yaitu The Convention for the Suppression of the Illicit in Dangerous Drugs 1936 (Romli Atmasasmita, 1997: 56). Substansi penting lainnya yang diatur dalam Konvensi Wina 1988, adalah sebagai berikut (Romli Atmasasmita, 1997: 60-61): a) Fasilitas ekstradisi dan penuntutan tertuduh dalam kasus lalu lintas perdagangan narkotika ilegal serta mendorong adanya bantuan kerjasama antara pemerintah negara-negara peserta dalam kasus-kasus narkotika; b) Fasilitas pengiriman yang diawasi, penjejakan, dan pengintaian terhadap pengapalan narkotika secara illegal; c) Meningkatkan kerjasama dengan negara transit atau transit state dan mencegah penyerahan secara ilegal melalui pos; d) Penegasan tanggung jawab perusahaan pesawat penumpang dan perusahaan kapal angkutan laut; e) Mewajibkan pemerintah negara peserta untuk menghapuskan produksi tanaman ilegal narkotika; dan f) Menetapkan suatu sistem monitoring perdagangan internasional obat-obatan yang sering dipergunakan dalam proses lalu lintas narkotika ilegal. commit to user perpustakaan.uns.ac.id 3. 23 digilib.uns.ac.id Definisi dan Pengaturan tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi a. Definisi tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum internasional, yaitu: 1) Tindak Pidana yang Berdimensi Internasional Ini untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara dan akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain; 2) Tindak Pidana Transnasional Adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelakupelakunya berada terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih; 3) Tindak Pidana Internasional. Yaitu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena perbuatannya berkaitan dengan nilainilai kemanusiaan universal, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional. commit to user perpustakaan.uns.ac.id 24 digilib.uns.ac.id Ketiga pembagian tersebut sesungguhnya masih dapat disederhanakan menjadi tindak pidana internasional dan tindak pidana transnasional, dimana butir 1 (satu) dikelompokkan ke dalam tindak pidana transnasional. Ada persamaan dan ada perbedaan keduanya, persamaan tampak pada sisi praktis. Dalam praktek penegakan hukum pidana internasional perbedaan antara tindak pidana transnasional dan tindak pidana internasional tidak memiliki arti yang signifikan. Oleh karena itu, kedua bentuk tindak pidana ini membutuhkan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral dalam penanggulangannya (Shinta Agustia, 2006: 56). Pengertian istilah “transnational” atau “transnasional”, untuk pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Yessup, seorang ahli hukum internasional. Yessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan istilah nasional atau transnasional yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial (Romli Atmasasmita, 2007: iii). Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam The Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (John R. Wagley, 2006: 2). Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah organized crime. PBB dalam Working paper prepared by the Secretariat for the Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Toronto, Canada, 1-12 September 1975), Changes in Forms and Dimensions of Criminality - Transnational and National menyebut organized crime sebagai: The large-scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its members. commit to user 25 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Tindak pidana skala besar dan kompleks yang dijalankan oleh kelompok orang, namun longgar atau ketat terorganisir, untuk pengayaan mereka yang berpartisipasi dan dengan mengorbankan masyarakat dan anggotanya. Pada perkembangannya PBB melalui Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990 menambahkan bahwa istilah ini seringkali diartikan sebagai: The large-scale and complex criminal activities carried out by tightly or loosely organized associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal markets at the expense of society. Kegiatan kriminal skala besar dan kompleks yang dilakukan oleh perkumpulan ketat atau secara longgar terorganisir dan ditujukan pada pendirian, penawaran dan eksploitasi terhadap pasar ilegal dengan mengorbankan masyarakat. Menurut Mueller dalam Transnational Crime: Definitions and Concepts, pada pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan “kejahatan transnasional” untuk menyebut offences whose inception, prevention, and/or direct or indirect effects involve more than one country. Mueller sendiri menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi certain criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of several states or having an impact on another country (Gerhard O. W. Mueller, 1998: 18). Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai sosial, budaya, faktor ekonomi. Akibatnya, berbagai negara cenderung memiliki definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda tergantung pada filosofi tertentu (Mark Findlay, 2003: vii). Seperti halnya definisi kejahatan transnasional yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya I Wayan Parthiana, John M. Martin commit to user dan Bassioni. Anne T. Romano, perpustakaan.uns.ac.id 26 digilib.uns.ac.id I Wayan Parthiana menegaskan lebih lanjut tentang definisi kejahatan transnasional dalam bukunya Hukum Pidana Internasional dari pembagian beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah diuraikan diatas bahwa, istilah kejahatan transnasional juga dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan ngara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Dalam prakteknya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya, kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lain, maka tampaklah sifatnya yang transnasional (I Wayan Parthiana, 2006 : 32). John M. Martin dan Anne T. Romano memberikan definisi kejahatan transnasional yaitu: Transnational crime may be defined as the behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by at least one of these nations (John M. Martin Anne T. Romano, 1992: 15). Kejahatan transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, dengan perilaku seperti yang didefinisikan sebagai kriminal oleh setidaknya satu dari negara-negara. Sementara Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, dan sarana dan prasarana serta metodametoda yang dipergunakan melampaui commit to userbatas-batas teritorial suatu negara. perpustakaan.uns.ac.id 27 digilib.uns.ac.id Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negaranegara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik (M. Cheriff bassiouni, 1986, 2-3). United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (UNTOC) mengkategorikan dalam Pasal 3 ayat 2 tenntang Ruang Lingkup Pemberlakuan, tindak pidana adalah bersifat transnasional, jika: 1) Dilakukan di lebih dari satu negara; 2) Dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; 3) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau 4) Dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam laporan akhir kompendium hukum tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum menyatakan suatu serangkaian kesimpulan terkait tindak pidana transnasional yaitu (Mahmud Syaltout, 2012:commit 63-64):to user 28 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 1) Perbedaan antara tindak pidana internasional dengan tindak pidana transnasional terletak pada unsur internasional yang tidak dimiliki tindak pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan; 2) Suatu tindak pidana internasional belum tentu atau tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana transnasional. Demikian juga sebaliknya tindak pidana transnasional tidak serta merta dapat disebut sebagai tindak pidana internasional; 3) Dalam keadaan tertentu tindak pidana internasional berkarakter tindak pidana transnasional jika locus delicti-nya terjadi di dua negara atau lebih. Demikian pun tindak pidana transnasional merupakan tindak pidana internasional karena dikualifikasi sebagai kejahatan internasional baik oleh konvensi maupun oleh hukum kebiasaan internasional; dan 4) Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi lintas negara yang tidak mengandung unsur internasional (mengancam perdamaian dan keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan). Selai dari pada itu, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisasi, melibatkan para pelaku dan perencana di dalam dan luar negeri. Seperti yang dikatakan Phil Williams bahwa kejahatan transnasional. Is a crime undertaken by an organization based in one state but committed in several host countries, whose market conditions are favourable, and risk of apprehension is low (Phil Williams, 1994: 96). Merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang berbasis di satu negara tetapi dilakukan di beberapa negara tuan rumah, yang kondisi pasar yang menguntungkan, dan risiko kekhawatiran rendah. commit to user 29 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Berdasarkan beberapa uraian diatas, kejahatan transnasional pada hakikatnya merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh dengan perencanaan matang. Dalam setiap peristiwa kejahatan transnasional aktornya tidak selalu berkaitan dengan “nation-state actor”, melainkan individu, dan kelompok. Dalam setiap aksinya para mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai penyumbang dana maupun pikiran untuk melancarkan aksinya. Latarbelakang kejahatan ini juga cukup luas, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Banyak juga kejahatan transnasional yang tidak terkait dengan latar belakang tersebut. Dalam kontek UNTOC seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan (b) tindak pidana transnasional yang terorganisasi dikualifikasi ke dalam 5 (jenis) jenis tindak pidana, 4 (empat) diantaranya berasal dari ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan 1 (satu) berasal dari ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b). Jenis tindak pidana transnasional terorganisasi yang dikualifikasikan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (a) yaitu: 1) Tindak pidana atas partisipasi (kesertaan) dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5); 2) Tindak pidana atas pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6); 3) Tindak pidana korupsi (Pasal 8); dan 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan proses peradilan (Pasal 23). Sedangkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) menambah ruang lingkup pemberlakuan ruang lingkup pemberlakuan tindak pidana transnasional terorganisasi mencakup tindak pidana serius (serious sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf (b) yaitu: (b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty; commit to user crime), perpustakaan.uns.ac.id 30 digilib.uns.ac.id (b) “Tindak pidana serius” berarti tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat; Penetapan tindak pidana serius (serious crime) sebagai tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat, maka setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya sama dengan atau lebih berat dari batas tersebut, sepanjang tergolong sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi maka akan terliput di dalamnya, termasuk tindak pidana yang secara tegas diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 UNTOC. Dalam hukum pidana nasional Indonesia, tidak pernah ada sebutan khusus tindak pidana serius. Selama ini hanya secara implisit saja tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Namun karena merupakan poros dari tindak pidana yang lain yang tentu saja sudah ada pengaturannya di dalam hukum pidana nasional Indonesia, maka keberadaan dari tindak pidana serius ini merupakan kaidah hukum pidana baru yang membungkus banyak macam tindak pidana yang sudah ada sebelumnya (I Wayan Parthiana, Remelan, dan Surastini Fitriasih, 2000: 6-7). Respon negara-negara terhadap kejahatan transnasional sejauh ini belum memperlihatkan kesamaan pada tingkat internasional meskipun telah ada Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional. Kondisi ini terjadi karena tantangan yang dihadapi suatu negara tidak ada yang sama atau identik di semua negara. Untuk mengatasinya, mungkin kerja sama internasional merupakan cara yang sangat ideal karena ciri dari kejahatan ini sifatnya lintas negara. Akan tetapi bila memperhatikan kepentingan nasional suatu negara, termasuk kepentingan ekonomi dan politik yang sifatnya sensitif, maka kerjasama internasional akan sulit terwujud commit2009: to user (Wang Peng dan Wang Jingyi, 29). 31 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id b. Pengaturan tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau Transnational Organized Crimes (TOC) diatur dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) atau yang juga dikenal dengan Konvensi Palermo dan ketiga protokolnya yakni: 1) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsabangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); 2) Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat , Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); dan 3) Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol terhadap terlarang Manufaktur dan Perdagangan Senjata Api, Suku Cadang dan Komponen dan Amunisi, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). UNTOC dan ketiga protokolnya tersebut diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen commit to user 32 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani UNTOC pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Indonesia meratifikasi dan mengintegrasikan melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat 2 yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi. Pokok-pokok isi Konvensi Palermo tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tujuan Konvensi Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 2) Prinsip Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3) Ruang Lingkup Konvensi Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur commit topenyidikan, user mengenai upaya pencegahan, dan penuntutan atas tindak 33 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan: a) di lebih dari satu wilayah negara; b) di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain; c) di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau d) di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain. 4) Kewajiban Negara Pihak Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. 5) Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 15 ayat 2. commit to user 34 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id 4. Definisi tentang Ratio Decidendi Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Di dalam teori hukum ada dua pandangan utama ratio decidendi dari kasus. Salah satunya adalah teori klasik yang menyatakan bahwa rasio adalah aturan atau prinsip bahwa pengadilan memutuskan kasus dianggap perlu untuk mencapai hasil dalam kasus tersebut. Pandangan lain adalah teori Goodhart, yaitu bahwa rasio terdiri dari fakta-fakta hakim dalam kasus preseden yang diyakini adalah material dan keputusan hakim berdasarkan fakta-fakta (Robert G Scofield, 2005: 312) jadi menurut Goodheard, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta material. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta material tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 158). Berikut adalah bagaimana Cross dan Harris mengartikulasikan teori klasik: The ratio decidendi of a case is any rule of law expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion, having regard to the line of reasoning adopted by him, or a necessary part of his direction to the jury (Robert G Scofield, 2005: 312). Ratio decidendi dari kasus adalah setiap aturan hukum secara tegas atau tersirat diperlakukan oleh hakim sebagai langkah penting dalam mencapai kesimpulannya, dengan memperhatikan garis penalaran yang diadopsi oleh dia atau bagian penting dari arahannya kepada juri. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasanalasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material dan putusan yang didasarkan atas commit fakta ituto(Peter user Mahmud Marzuki, 2013: 161). perpustakaan.uns.ac.id 35 digilib.uns.ac.id Fakta materiallah yang menjadi bahan rujukan hakim dan para pihak, karena para pihak berpangkal dari fakta material itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem civil law, dalam mengajukan argumentasi sekaligus disertai ketentuan-ketentuan yang melandasi argumentasi masing-masing pihak. Dengan kata lain, para pihak akan mencari ketentuan-ketentuan hukum yang menguatkan posisi masing-masing untuk fakta material itu. Dalam hal ini hakim akan menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan hukum yang menompang argumentasi tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 161). Menurut Mackenzie dalam buku Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif oleh Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara (Ahmad Rifai, 2010: 105), salah satu diantaranya adalah teori ratio decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Ahmad Rifai, 2010: 110). 5. Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kenegaraaan suatu negara oleh karenanya pembuatan perjanjian internasional yang merupakan salah satu dari aktivitas penyelenggaraan negara sudah seharusnya didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam konstitusi (Harjono, 2012: 8). Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak memberikan commitkedudukan to user hukum internasional di dalam pernyataan apapun terkait dengan 36 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id sistem hukum nasional dan konflik di antara kedua sistem hukum tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur tentang hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal membuat perjanjian internasional dengan negara lain, di mana Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR ketika membuat perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional seperti apa yang harus mendapat persetujuan dari DPR diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan dilanjutkan dengan Pasal 11 terkait dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang boleh melalui peraturan presiden seperti yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) undang-undang ini (Winu Aryo Dewanto, 2012: 23). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tidak mencantumkan hukum internasional di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Winu Aryo Dewanto, 2012: 23), yang mana Pasal 7 ayat (1) terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari undang-undang ini hanya menetapkan: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; dan f. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Ketidakhadiran hukum internasional secara eksplisit di dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Swan Sik dengan menitik beratkan dari sudut tata hukum, bahwa hukum internasional dianggap sebagai tata hukum yang mutlak terpisah dari dan tiada hubungan sistematis dengan hukum nasional, dengan perkataan lain secara mutlak berada dan berlaku di luar dan disamping lingkungan hukum nasional yang pada hakekatnya commit to(Direktorat user Indonesia menganut aliran dualisme Perjanjian Ekonomi Sosial 37 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008: 36-37), karena itulah keutamaan hukum yang digunakan sebagai sumber hukum formal bagi hakim adalah hukum nasional, bukan hukum internasional. Jika banyak komentar dari berbagai pihak bahwa hukum internasional tidak berlaku di Indonesia karena tidak pernah atau jarang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam memutus perkara adalah tidak benar. Kondisi ketatanegaraan di Indonesia, menurut Winu Aryo Dewanto adalah sangat unik karena Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara murni tetapi juga tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara checks and balances. Indonesia punya model sistem pemisahan kekuasaan tersendiri yang jika ditelaah secara mendalam, model tersebut agak “melenceng” dari model yang ada dan dianut di berbagai negara (Winu Aryo Dewanto, 2012: 23). Aliran dualisme yang dianut oleh Indonesia menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak dapat digunakan secara langsung di pengadilan tetapi melalui implementing legislation atau peraturan pelaksananya yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau parlemen yang merupakan hasil dari proses trasformasi perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang digunakan oleh para hakim untuk memutus perkara. Meskipun demikian, kaidah-kaidah hukum internasional tetap boleh digunakan oleh hakim-hakim sebagai alat bantu untuk melakukan interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional (Winu Aryo Dewanto, 2012: 22-28). commit to user 38 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id B. Kerangka Pemikiran Proses pelaksanaan penelitian dan penulisan hukum ini merupakan suatu rangkaian pemikiran yang diarahkan secara sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat pada bagan berikut ini: TransnationalOrganized Crime Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya Narkotika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Trafficin Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kasus Terpidana Narkotika Internasional Fredi Budiman Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pelandasan Prinsip-Prinsip Yang Diatur Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Dan Konvensi Wina 1988 Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keterangan Bagan: Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, menerangkan bahwa terdapat konsep transnational organized crime (tindak pidana transnasional yang terorganisasi) dan instrumen hukum yang menanggulanginya telah diratifikasi oleh Indonesia dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dengan commit user Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009to tentang Pengesahan United Nations 39 digilib.uns.ac.id perpustakaan.uns.ac.id Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) atau UNTOC, merupakan perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Salah satu tindak pidana transnasional yang terorganisasi adalah tindak pidana narkotika, meskipun tidak dirujuk dalam konvensi, tindak pidana tersebut masuk kategori tindak pidana lintas negara terorganisasi dan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga konvensi terkait Narkoba sebelum disepakatinya UNTOC. Dari ketiga konvensi tersebut, 2 (dua) konvensi mengatur tentang narkotika sedangkan 1 (satu) konvensi lainnya mengatur tentang psikotropika. Kedua konvensi yang mengatur tentang narkotika telah diratifikasi oleh Indonesia dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional yaitu, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Disisi lain Indonesia telah telah memiliki pengaturan tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan implementing legislation dari kedua konvensi narkotika tersebut. Saat ini di Indonesia terdapat kasus tindak pidana transnasional yang terorganisasi di bidang narkotika yang dilakuan oleh terpidana Fredi Budiman yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan kasus tindak pidana tesebut, penulis ingin meneliti mengenai ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam mengadili terpidana narkotika Fredi Budiman dan pelandasan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Wina 1988 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus Fredi Budiman (Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR). commit to user