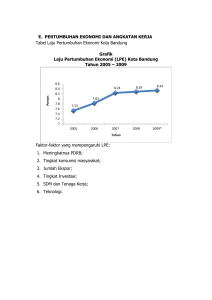

analisis faktor-faktor yang memengaruhi

advertisement