Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi

advertisement

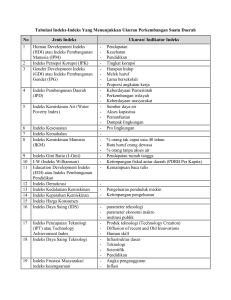

FLAMMA 45 Desember 2015 Menata Birokrasi, Mempercepat Implementasi UU Desa Abdur Rozaki Politisasi UU Desa Rajif Dri Angga Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi ISSN 1413-649X 9 771413 649001 12340 Pengantar Redaksi Redaksi Penanggung jawab/Pemimpin Umum Sunaji Zamroni Wakil Pemimpin Umum Sg.Yulianto Pemimpin Redaksi Titok Hariyanto Wakil Pemimpin Redaksi Machmud NA Redaktur Pelaksana Hesti Rinandari Reviewer Suharko Editor M. Zainal Anwar Penulis Abdur Rozaki, Rajif Dri Angga, Titok Hariyanto, Sunaji Zamroni, Sukasmanto, Nurma Fitrianingrum Setting dan layout Ipank Suparmo Distribusi Riana Dhaniati Ema Yulianti Keuangan Rika Sri Wardani Mulyanti Eka Wahyuni Triyanto Pembantu Umum Tri Yuwono Riyanto Alamat Redaksi INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pertanyaan atau informasi bisa disampaikan melalui email kami di [email protected] Membangun Demokrasi, Mencegah Negaranisasi M engimpelementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, menata rute agar implementasi tidak salah arah juga bukan pekerjaan sulit. Pertama dan yang utama tentu saja adalah harus ada pemahaman yang mendalam terhadap roh, semangat, serta nilai yang terkandung dalam UU Desa yang ada. Tanpa itu, mustahil desa akan mewujud seperti apa yang digambarkan dalam UU Desa. Jika kita bandingkan dengan UU yang sebelumnya ada mengatur desa, jelas bahwa dalam UU Desa yang baru ini ada semangat mendorong demokratisasi di level desa. Ada upaya mendorong pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dan tantangan yang ada di desa. Dengan demikian kontrol atas arah yang hendak dituju oleh desa tidak lagi semata-mata milik pemerintahan desa, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh warga desa. Sayangnya, jika kita cermati pelaksanaan UU Desa yang sudah berlangsung sejauh ini, nampak masih adanya kehendak dari pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan cara dan pola-pola lama dalam berelasi dengan desa. Desa tetap dijadikan medan politik kepentingan dengan berbagai target yang ditentukan oleh pusat. Beberapa lembaga dan kementrian di tingkat pusat sibuk menentukan ukuran-ukuran ‘keberhasilan desa’. Sementara hal yang bersifat fundamental, misalnya mensupervisi desa untuk menemukan kewenangannya hampir tidak dilakukan. Padahal menemukan dan menyusun kewenangan desa adalah fundamen penting agar UU Desa bisa diimplementasikan dengan baik. Tanpa kewenangan, mustahil desa bisa menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, pemerintah pusat sudah selayaknya mengubah cara pendekatan dalam mengimplementasikan UU Desa. Dengan UU Desa yang baru ini, desa bukan lagi lokasi proyek negaranisasi yang semuanya ditentukan dan dikontrol oleh pemerintah pusat. Tugas pemerintah sekarang adalah menemani dan mensupervisi desa sehingga desa bisa menentukan masa depan yang hendak dituju. Masa depan yang lebih mensejahterakan warga desa. DAFTAR ISI ARTIKEL UTAMA Menyegarkan Kembali Demokrasi Desa ....................... 2 Politisasi UU Desa ................... 4 Mengindekskan Desa................. 6 ARTIKEL LEPAS Mencegah Korupsi di Desa ........ 8 Menata Birokrasi, Mempercepat Implementasi UU Desa.............. 10 Paradigma Baru Keuangan Desa .12 Fotografi ................................. 14 ARTIKEL UTAMA Menyegarkan Kembali Demokrasi Desa Titok Hariyanto Peneliti IRE K etika Salim Kancil dibunuh secara keji, biadab, dan brutal beberapa waktu yang lalu, ada teman yang lalu mengkaitkannya dengan UndangUndang Desa No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Teman saya tersebut, Machmud, menginformasikan bahwa di salah satu group WhatsApp yang dia ikuti sedang berlangsung diskusi tentang kekhawatiran jika UU Desa dilaksanakan masalah seperti yang terjadi di Desa Selok Awar Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akan terulang di banyak tempat. Mengingat, tidak sedikit kepala desa dan atau elit desa yang saat ini menjadi bagian dari kaki tangan investasi yang masuk ke desa. Saya setuju bahwa konflik agraria yang terjadi di banyak daerah kerap melibatkan elit desa. Namun mengkhawatirkan hal tersebut akan menjadi peristiwa yang semakin masif ketika UU Desa diberlakukan, masih perlu diuji. Harus diingat, sebelum UU Desa diberlakukan, kasus agraria sudah menjadi persoalan serius di Indonesia. Data yang dilansir Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan kualitas konflik agraria sepanjang tahun 2012 sampai 2013. Sebagai gambaran, dilihat dari jumlah kasus, pada tahun 2012 terdapat 198 kasus. Sementara pada tahun 2013 dilaporkan ada 369 kasus. Artinya, ada peningkatan kasus sebanyak 171. Luas wilayah konflik dan jumlah korban yang jatuh 2 FLAMMA Review Edisi 45 juga terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2012 luas wilayah konflik 318.248,89 ha, sedangkan tahun 2013 luas wilayah konflik mencapai 1.281.660.09 ha. Jumlah korban meninggal pada tahun 2013 sebanyak 21 orang. Meningkat 525 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya (KPA, 2013). Jika kita mempelajari secara rinci rancang bangun demokrasi yang ditawarkan dalam UU Desa, sebenarnya di dalamnya justru terdapat harapan konflik agararia yang saat ini marak terjadi mendapatkan ruang untuk bisa diselesaikan di level desa. Pasalnya UU Desa tersebut telah mengamanatkan kekuasaan tertinggi pengelolaan aset-aset yang dimiliki desa bukan lagi semata-mata di tangan kepala desa beserta perangkatnya, melainkan berada di tangan seluruh warga desa yang harus diputuskan melalui forum yang disebut dengan musyawarah desa. Secara teoritik, musyawarah desa adalah forum demokrasi deliberatif. Dari sisi bahasa, deliberatif artinya adalah musyawarah, berbincangbincang, berdebat, menimbangnimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain. Jika merujuk pada pengertian tersebut demokrasi deliberatif adalah pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara (desa) untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi Desember 2015 pengambilan keputusan publik pada level sistem politik (Hardiman, 2014). Dengan demikian, arah yang hendak dituju dari rancang bangun demokrasi desa yang terdapat di dalam UU Desa adalah pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditopang oleh forum yang disebut dengan musyawarah desa sebagai wujud kesatuan arah desa, serta kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah desa. Untuk mengoperasionalkan demokrasi deliberatif ini memang bukanlah hal yang mudah. Apalagi di tengah masyarakat kita yang sedang mengidap budaya diam (culture of silence). Masyarakat yang menganggap perbedaan pendapat adalah suatu hal yang menakutkan dan karenanya perlu dihindari. Jika kita melihat jalannya forum-forum warga di tingkat RT misalkan, akan dengan mudah dilihat dominasi elit terhadap forum tersebut. Sementara warga yang merasa tidak sependapat dengan pandangan elit yang mendominasi forum pada akhirnya hanya bisa rasan-rasan, memperbincangkan bahkan menggugat hasil-hasil musyawarah setelah forum selesai digelar. Ada banyak faktor yang membuat budaya diam saat ini berjangkit di masyarakat. Salah satunya peran negara yang sangat dominatif dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Selama Orde Baru, kebenaran semata-mata adalah milik ARTIKEL UTAMA Dalam konteks pelaksanaan UU Desa, sayangnya, menggerakkan demokrasi desa ini belum menjadi wacana mainstream. Padahal di sinilah sebenarnya pondasi UU Desa berada. Wacana implementasi UU Desa masih banyak didominasi perbincangan hal-hal yang sifatnya administratif dan keuangan, yang tidak jarang mengabaikan aspek demokratisasi itu sendiri. Saya khawatir jika pelaksanaan UU Desa mengabaikan wacana demokratisasi, kekhawatiran banyak pihak termasuk teman saya tadi bahwa UU Desa ini hanya memfasilitasi perangkat desa tumbuh menjadi rajaraja kecil dan memindahkan berbagai penyakit otonomi daerah di kabupaten/ kota ke desa, menjadi benar adanya. Karena itu, mumpung belum terlambat, sudah saatnya “gerakan kembali ke desa” yang sekarang ini banyak diinisiasi dan dilakukan oleh berbagai kalangan tidak terjebak pada aspek administrasi dan keuangan saja. Menggerakkan desa ar tinya adalah mendemokratiskan desa. “Gerakan kembali ke desa” mesti mulai berpikir untuk membuka kanal- kanal komunikasi yang selama ini tersumbat dan mendorong dibukanya akses masyarakat desa agar mereka bisa berpartisipasi menentukan masa depan desanya. Pemerintah desa dan BPD juga mesti didorong agar mau mendengarkan dan mau dikontrol oleh warganya. Jadi tugas kita ke depan dalam mengadvokasi desa adalah menghidupkan dan menyegarkan kembali potensi demokrasi deliberasi di desa menjadi suatu gerakan. Banyak contoh yang bisa digunakan sebagai rujukan hidupnya demokrasi desa telah membawa manfaat bagi warga desa. Temuan IRE di beberapa desa di belahan Indonesia Timur menunjukkan, keberhasilan desa dalam menyelenggarakan pembangunan yang berpihak kepada warga desa bisa terjadi karena adanya inisiatif warga (warga yang aktif) dan pemerintahan desa yang responsif. Kehendak warga yang mengemuka melalui forum-forum warga mampu ditangkap dengan baik oleh pemerintah desa sebagai dasar menentukan arah serta program pembangunan desa. Dengan demikian, menghidupkan kembali demokrasi bukanlah sebuah utopia. Ilustrasi: Ipank pemerintah, sementara yang berbeda pendapat adalah oposisi, bahkan sering juga orang yang memiliki cara pandang berbeda dengan pemerintah dicap sebagai orang yang tidak lumrah, bukan orang pada umumnya. Kuatnya dominasi dan hegemoni negara yang berlangsung selama Orde Baru telah membuat seluruh potensi komunikatif yang dimiliki individu dalam masyarakat mengalami kematian. Akibatnya, proses komunikasi menjadi timpang dan patah. Orang lebih baik bersikap pasif daripada dicap sebagai ‘manusia yang tidak wajar’. Demokrasi desa yang diinsti­ tusionalisasi dalam forum musyawarah desa justru ingin membalik semua itu. Dalam musyawarah desa setiap individu mesti diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, diberi kesempatan untuk aktif bersuara sehingga mereka belajar menghargai pendapatnya sendiri dan pendapat orang lain sehingga menyadari bahwa perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menguntungkan dan memperkaya perspektif terutama dalam memutuskan kebijakan-kebijakan publik. Secara politik, melalui musyawarah desa, kepala desa, perangkat desa, dan elit desa yang selama ini kerap tidak diawasi menjadi lebih bisa dikontrol secara bersama-sama oleh seluruh unsur masyarakat di desa. Dalam konteks demokratisasi pembangunan, musyawarah desa adalah media bagi masyarakat desa untuk membahas arah pembangunan desanya sendiri. Arah pembangunan yang tidak lagi didikte oleh pemerintah kabupaten/ kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Secara kultural, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjalankan demokrasi deliberatif. Tradisi gotong-royong dan musyawarah adalah salah satu wujud demokrasi deliberatif yang masih hidup. Dengan musyawarah yang bebas, non-diskriminatif, non-manipulatif, sebenarnya kita telah memiliki ruangruang dalam masyarakat kita untuk deliberasi. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 3 ARTIKEL UTAMA Politisasi UU Desa Rajif Dri Angga Peneliti IRE D i bawah Orde Baru, desa ter­lanjur disalahmaknai sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Nalar ini meming­ girkan banyak hal. Prakarsa masya­ rakat salah satunya. UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) lahir dengan semangat baru yang berbeda dengan peng­aturan tentang desa sebelumnya. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang dianut dalam UU ini menempatkan desa sebagai institusi yang memiliki hak asal usul dan mampu mengatur sendiri tata kelola sumberdaya yang dimilikinya. Sayangnya, ada gelagat bahwa implementasi UU Desa mengarah pada aspek yang melulu tekno­kratis-birokratis. Wacana publik akhir-akhir ini misalnya selalu menyoal dana desa dengan berbagai perangkat regulasinya yang terkesan sangat rumit dan birokratis. Argumentasi utama dalam tulisan ini adalah bahwa nalar teknokratisasi UU Desa kian menjauhkan diskursus mengenai desa dari isu-isu substantif tentang demokrasi dan tata kelola aset desa. Hiruk pikuk implementasi UU Desa kian terkuras energinya untuk persoalan-persoalan yang melulu birokratis. Implikasinya, agenda implementasi UU Desa tak mengarah pada isu-isu yang menyasar pada keadilan akses atas sumberdaya maupun gagasan tentang demokrasi deliberasi yang juga menjadi semangat UU Desa. Kesemuanya membutuhkan upaya politisasi atas UU Desa untuk menjadikan implementasi UU Desa 4 FLAMMA Review Edisi 45 bukan sekadar persoalan teknokrasibirokrasi, namun agenda publik bersama masyarakat desa yang diarahkan pada kontrol publik atas kesejahteraan. Terma ‘politisasi’ seringkali membuat pikiran kita akan cepat melayang pada gambaran kelatahan menggelikan elit politik yang merujuk ‘politisasi’ sebagai semata-mata ‘permainan politik’. Politisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lawan dari nalar depolitisasi yang selama ini mengisolasi publik dari urusan politik (Harriss et.al, 2005). Ide politisasi (politicising) demokrasi berangkat dari cara pandang Beethamian (1999) yang memaknai demokrasi bukan sekadar kerangka institusi dan prosedur yang demokratis. Baginya demokrasi adalah persoalan kontrol popular terhadap urusan publik dan persamaan hak-hak warga negara. Cara pandang Beethamian ini menempatkan pengelolaan kesejah­ teraan bukan sebatas aspek tekno­ kratis pengelolaan dan distribusi sum­berdaya, namun juga persoalan politik yang memerlukan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Pemaknaan demokrasi secara substantif semacam ini lah yang menjadi semangat UU Desa dan salah satunya ditopang oleh adanya musyawarah desa (Musdes). Forum ini menjadi penting karena di ruang itu agenda-agenda strategis desa dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama. Forum ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk merebut kontrol atas tata kelola sumberdaya dan aset desa. Pembicaraan kita tentang defisit demokrasi substantif dewasa ini bisa jadi menemukan solusinya dengan pelembagaan musyawarah desa. Di tengah demokrasi elektoralprosedural kita yang terlanjur rusak oleh kultur politik uang, patronase, dan klientelisme (Aspinall & Sukmajati Desember 2015 2015), musdes memberi harapan berkembangnya kultur kewargaan (citizenship) yang kuat. Masyarakat desa didorong untuk merebut hakhaknya dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di desa. Sebagai contoh, masyarakat di­ dorong untuk menemukenali potensi dan aset yang dimiliki, lantas melem­ bagakannya dalam wadah semisal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kementerian Desa telah mentargetkan pembentukan BUM Desa di 5000 desa dan gagasan “Desa Tematik” yang berbasis berbasis aset dan tipologi desa. Tentu saja ini menjadi peluang besar yang perlu diraih oleh desa. Namun demikian, gagasan ini bisa jadi berpotensi mengembalikan nalar ‘proyek di desa‘ manakala pembentukan 5000 BUM Desa ini bukan lahir dari prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa, melainkan diinjeksikan dari aktor supradesa secara artifisial untuk lantas direplikasikan. Rute ke arah kesejahteraan dan praktik pengelolaan sumberdaya semestinya bertumpu pada partisipasi dan kontrol popular yang terlembagakan melalui musyawarah desa. Kontrol Publik atas Tata Kelola Aset Desa Pelembagaan demokrasi melalui musyawarah desa berujung pangkal pada menguatnya kontrol publik atas tata kelola aset desa. Sejak lama, desa menghadapi tantangan laju urbanisasi yang tak terbendung seiring dengan menguatnya arus modernisasi dan ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota. Saat desa tak lagi mampu menopang penghidupan masyarakatnya, kota menjadi alternatif penghidupan baru yang juga tak sepenuhnya memberikan harapan. Upaya untuk memacu geliat ekonomi di desa sejatinya telah mendapatkan momentumnya melalui implementasi UU Desa. Salah satu substansi Ilustrasi: Dok IRE ARTIKEL ARTIKELUTAMA UTAMA penting dalam UU Desa adalah pengakuan (rekognisi) atas aset desa yang memiliki makna yang lebih luas daripada kekayaan desa. UU Desa memberikan mandat bagi desa untuk mengatur dan mengelola aset serta kekayaan desa bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan aset desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoodSL) yang nantinya berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Menurut Scoones (1999), kerangka sustainable livelihood mengkombinasikan antara kapasitas, aset (baik sumberdaya material maupun sosial), dan aktivitas yang dibutuhkan untuk sarana hidup (means of living) yang mampu mengatasi dan pulih dari tekanan (stresses) dan guncangan (shock), serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya alam. Namun demikian, dalam banyak kasus, pengelolaan aset desa justru menjadi muasal terjadinya konflik sosial yang berdampak serius bagi keberlangsungan institusi dan modal sosial desa. Persoalan yang terjadi seringkali berpangkal pada perebutan sumberdaya yang dimonopoli oleh kelompok tertentu yang disokong baik oleh elit desa maupun aktor supradesa. Persoalan tata kelola aset tidak hanya berpotensi melemahkan institusi representasi formal di desa, namun juga mengancam intimitas dan solidaritas sosial masyarakat. Dengan demikian, desa perlu memikirkan kembali perlunya penataan, distribusi, dan perbaikan akses sumberdaya yang lebih egaliter dengan memperkuat partisipasi warga (active citizen) di satu sisi dan di sisi lain memperkuat responsivitas dan kapasitas institusi pemerintahan desa dalam tata kelola aset penghidupan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang birokratis cenderung lamban dalam merespons isu-isu strategis terutama terkait dengan pengelolaan aset desa (Paskarina et.al 2015, h. 31). Padahal, proses pembuatan kebijakan secara deliberatif merupakan aspek penting yang dimandatkan oleh UU Desa. Demokrasi dan kemandirian desa yang menjadi semangat UU Desa perlu mendapat porsi perhatian yang lebih besar untuk mencegah dominannya nalar birokratisasi-tekno­ kratisasi. Sungguhpun demikian, pelembagaan musyawarah desa dan pengorganisasian masyarakat desa serta yang tak kalah pentingnya pengelolaan aset desa perlu menjadi agenda strategis ke depan dalam konteks implementasi UU Desa. Tak lain agar masyarakat desa mampu merebut kontrol atas pengelolaan potensi dan aset yang dimilikinya demi kemandirian dan kesejahteraan m a s y a r a k a t d e s a . Ke g a g a l a n implementasi UU Desa bisa menjadi pintu masuk bagi kekuataan supra­desa untuk mengembalikan nalar kontrol atas desa dengan berbagai cara, termasuk revisi terhadap UU Desa. Mempertautkan Demokrasi dan Kesejahteraan Politisasi UU Desa berangkat dari kehendak agar UU Desa berikut implementasinya menjadi agenda publik bersama institusi desa. Dalam konteks itu, implementasi UU Desa semestinya menjadi pertautan antara gagasan demokrasi dan kesejahteraan yang menjadi semangat utama dalam regulasi tersebut. Politisasi demokrasi melalui musyawarah desa menjadikan kontrol publik dalam pengelolaan aset desa sebagai sebuah keharusan. Ide ini juga menerobos tendensi selama ini yang menjadikan persoalan demokrasi dan kesejahteraan sebagai dua hal yang berjalan dengan rutenya masingmasing. Demokrasi dipakai untuk kedok penyejahteraan, namun yang terjadi justru pembajakan atas demokrasi itu sendiri. Demikian pula dengan isu pengelolaan kesejahteraan yang dalam praktiknya justru tidak demokratis dan tiadanya kontrol publik dalam prosesnya. Sudah semestinya, implementasi UU Desa diarahkan untuk mempertautkan ide demokrasi dan kesejahteraan demi terwujudnya desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 5 ARTIKEL UTAMA Mengindekskan Desa Nurma Fitrianingrum Peneliti IRE T erbitnya UU No 6/2014(UU Desa) tentang Desa membuat banyak pihak semakin memperhatikan desa. Salah satunya adalah munculnya indeks tentang desa. Tidak tanggung-tanggung, ada dua kementerian se­kaligus yang membuat indeks tentang desa. Pada bulan Oktober 2015 lalu, Kementerian Desa, Pem­bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merilis Indeks Desa Mem­bangun (IDM) yang didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kurang lebih dua bulan sebelumnya, tepatnya 31 Juli 2015 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga telah merilis Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang sama-sama menjadikan desa sebagai unit analisis. Adanya indeks tentang desa ini tentu perlu disambut positif meski ada beberapa catatan yang bisa menjadi penyempurna di masa mendatang. Tulisan ini akan mengupas soal indeks desa tersebut sekaligus memberi catatan kritis terhadap indeks tersebut. Tentang Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) IPD merupakan ukuran yang disusun untuk menilai tingkat ke­ majuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan desa sebagai unit analisisnya. Pengukuran IPD ber­sifat village specific, dibangun dari dua 6 FLAMMA Review Edisi 45 sumber data, yaitu: hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39/2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah desa terintegrasi di Indonesia. IPD dimaksudkan untuk memotret tingkat perkembangan desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.093 desa. IPD menjabarkan dimensi pembangunan desa ke dalam 42 indikator yang bisa mewakili pe­ menuhan standar pelayanan minimal desa. Tujuan penyusunan IPD adalah sebagai berikut: Pertama, suatu alat/ instrument yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya; Kedua, alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran/target RPJMN 2015-2019. IPD yang disusun oleh Bappenas mengidentifikasi lima dimensi pembangunan yaitu: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya kelima dimensi dijabarkan ke dalam 42 indikator yang diharapkan mampu mengukur pemenuhan pelayanan masyarakat desa sesuai standar pelayanan minimal di desa. Untuk menilai tingkat kemajuan desa, IPD membagi desa menjadi tiga klasifikasi yakni: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Desember 2015 Sumber: IPD 2014 Berbeda dengan IPD, Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yakni meliputi aspek ketanahan sosial, ekonomi, dan ekologi. Sehingga IDM difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Indeks Desa Membangun meng­ klasifikasikan desa dalam lima status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi 5 status desa ini digunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Kebijakan dan intervensi program terhadap desa dengan status Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal tentu akan berbeda. Harapannya, dengan adanya ARTIKEL UTAMA klasifikasi tersebut, resep kebijakan yang diberikan juga tidak generik, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan status desa. Sumber: IDM 2015 Indikator yang Bias Development Apabila dicermati lebih lanjut indikator-indikator IPD yang digunakan untuk mengukur pembangunan desa cenderung state/government driven development atau masih sangat berkarakteristik developmentalism. Indikator masih mengukur pem­ bangunan-pembangunan yang sifatnya infrastruktur, pun infra­ struktur yang bergantung pada kehadiran pemerintah supra desa bukan inisiatif warga desa. Contohnya ketersediaan dan akses masyarakat ke SD, SMP, SMA, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, ketersediaan angkutan umum, dan operasional angkutan umum. Variabel kemandirian desa di dalam IPD baru dilihat sebatas kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa. Apabila dicermati lebih dalam terlihat bahwa variabel tersebut belum mampu memperlihatkan seberapa otonom pemerintahan desa dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan. Apalagi menjelaskan bagaimana demokratisasi dalam proses pembangunan terwujud. Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menggunakan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi, dan ekologi yang kemudian diterjemahkan ke dalam 22 variabel secara umum lebih mampu melihat dinamika pembangunan desa dibandingkan dengan IPD. Indikatorindikator yang digunakan oleh IDM tidak melulu hanya mengukur pembangunan infrastruktur. IDM berupaya menangkap modal sosial warga masyarakat melalui variabel memiliki solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan p e n d u d u k . Pe n g g u n a a n dimensi modal sosial dalam pengukuran pembangunan desa merupakan suatu terobosan yang baik karena indeks yang disusun oleh pemerintah selama ini sebagian besar menggunakan developmentalism dan cenderung mengabaikan aspek masyarakat dan inisiatifnya dalam aspek pembangunan. Sayangnya, jika dicermati lebih lanjut sebetulnya masih terdapat bias dalam penggunaan indikator modal sosial tersebut. IDM baru sebatas mengukur modal sosial dalam tataran yang visible atau kasat mata, atau masih sangat lemah, dan beberapa dapat dikatakan tidak tepat. Misalkan saja, tiga dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur solidaritas sosial sangat bias infrastruktur dan terkesan kurang tepat yakni 1) keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, 2) ketersediaan fasilitas/lapangan olah raga, 3) terdapat kelompok kegiatan olah raga, hanya indikator kebiasaan gotong royong di desa yang masih dapat diterima. Kemudian kesalahan indikator juga terjadi ketika mencoba mengukur toleransi dengan indikator-indikator yang sebatas menggambarkan keberagaman. Variabel toleransi diukur dengan indikator 1) warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis, 2) warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda, 3) agama yang dianut sebagian besar warga di desa yang mana lebih tepat menggambarkan keberagaman warga desa. Hal ini seakan mensimplifikasi bahwa ketika desa memiliki penduduk yang beragam latar belakang suku, bahasa, dan agama maka toleransi tinggi.Toleransi yang mampu dilihat oleh indikator-indikator tersebut baru sebatas yang disebut toleransi pasif, toleransi pasif merupakan gagasan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan yang beragam tetapi tidak menuntut penghuninya untuk saling berinteraksi. Sehingga tidak mampu mengukur bagaimana macam interaksi yang terbentuk karena keberagaman masyarakat (www.theguardian.com) Bagaimana jika warga dengan agama, suku yang berbeda tersebut hidup terkotak-kotak pada dusun-dusun atau perumahan tertentu, dan diantaranya tidak terjalin komunikasi dan interaksi. Bagaimana pula jika warga minoritas mendapatkan perlakuan diskriminatif. Arah Indeks Desa? Baik IPD maupun IDM keduanya belum mampu melihat pembangunan desa yang dilakukan atas prakarsa masyarakat. Indeks desa belum mampu mengukur modal sosial, ekonomi yang ada di desa yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera. Lebih lanjut ketika menjadikan indeks sebagai acuan pengambilan kebijakan terkait desa perlu diingat bahwa desa dan karakteristik serta permasalahannya yang kompleks tidak dapat dilihat hanya sekedar angka. Desa dan permasalahannya bukan sekedar klasifikasi. Indeks desa yang telah disusun tidak dapat serta merta dijadikan formula untuk menyusun resep tunggal pembangunan desa di Indonesia yang beragam. Indeks desa ini jika tidak digunakan secara bijak dan hati-hati justru berpotensi menggagalkan tujuan UUDesa menjadikan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Bukan justru mengembalikan desa sebagai pasar proyek pemerintah. Merujuk pada UU Desa maka pembangunan desa semestinya diserahkan sepenuhnya kepada desa, tidak ada lagi targettarget pencapaian angka pembangunan desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 7 ARTIKEL LEPAS Mencegah Korupsi di Desa Sunaji Zamroni Peneliti IRE P enyelewengan dana desa bisa menggelincirkan mimpi indah UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Riuhnya obrolan dana desa jangan sampai tereduksi hanya soal besaran dan gunanya, harus dilihat pula dari sisi potensi penyelewengannya. Menguatnya keuangan desa saat ini tentu bagai dua sisi mata uang. Datangnya memang dinanti dan menjadi harapan baru masyarakat desa. Namun sisi lain, kehadirannya juga beresiko memperbesar tindakan koruptif di desa. Tidak dipungkiri bahwa korupsi di desa selama ini memang ada meski tidak masif. Karena itu, perilaku rasuah dalam implementasi UU Desa ini mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen di desa. Bukan sekedar menyelewengkan dalam membelanjakan uang negara, tindakan koruptif bisa berdimensi luas, seperti dimaksud dalam UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001, antara lain; menyalahgunakan jabatan/ kedudukan, menyuap, menggelapkan, memeras dan gratifikasi. Berpijak pada pengertian korupsi seperti ini, maka potensi korupsi di desa bisa saja terus berlangsung, meski Marwan Jafar–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasimenjamin dana desa tidak akan bisa diselewengkan, (www.harianterbit. com, 27 Maret 2015). Gurita korupsi di negeri ini sudah mengerikan. Semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak luput dari serangan virus kejahatan ekstra 8 FLAMMA Review Edisi 45 kejahatan luar biasa ini. Terendusnya tindakan korupsi para pejabat negara di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata diikuti pula tertangkapnya para kepala desa(Kades)/perangkat desa oleh kejaksaan negeri. Bahkan beberapa Kades yang dikenal vocal dan aktif dalam pembaharuan desa, harus menjadi pesakitan dan dihadapkan di meja hijau pengadilan tindak pidana korupsi. Tiga Kades di Kabupaten Bantul yang tercatat aktif dalam asosiasi kepala desa, misalnya, harus mengakhiri karirnya di balik jeruji penjara karena tindakan korupsi. Begitu pula kisah tragis seorang Kades di Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, harus menjadi pesakitan kejaksaan setempat karena didakwa korupsi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 300 juta, (http://nasional. republika.co.id, 23 November 2015). Kondisi tersebut mengabarkan bahwa semua tingkatan pengelola kewenangan dan keuangan negara beresiko melakukan tindakan korupsi. Bukan berarti tidak percaya kepada desa, tetapi potensi rasuah ini musti dimitigasi dan dicegah sebelum tumbuh berkembang. Mandat UU Desa sangat jelas yakni menghendaki desa membangun yang harus dijalankan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Tradisi berdesa ini sarat akan nilai demokrasi lokal, dimana selama ini terlumat oleh tata nilai yang dipaksakan negara masuk dan menjadi nilai baru di desa. Desa adalah masa depannya Indonesia. Republik kecil desa diharapkan tumbuh semakin maju, kuat, demokratis, dan sejahtera. Cara hidup berkomunitas yang saling asah, asih, dan asuh dapat direkonstruksi menjadi praktik demokrasi lokal Desember 2015 yang hakiki. Pemilihan Kades, misalnya, bisa menjadi ajang warga desa bergantian memimpin desanya. Kades terpilih tidak bisa lagi sesuka hati mengendalikan desa dengan kedua tangannya. Kewenangan desa mengurus kebutuhan dan kepentingannya semakin jelas dan kuat. Ada perencanaan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang menjadi garis besar haluan desa selama 6 tahun, dimana siapa pun harus tunduk, patuh dan menghormatinya. Uang yang mengalir ke desa mesti dikelola dalam satu sistem keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan hanya dapat untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangannya. Masyarakat desa yang mengurus surat pengantar dan keterangan catatan sipil tidak boleh lagi dipungut biaya. Konsepsi UU Desa tersebut membentangkan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Demokrasi lokal desa akan tumbuh berkembang, pemerintahan desa dikelola secara lebih baik, dan masyarakat desa pun akan memiliki ruang leluasa untuk melibatkan diri dalam mengelola desanya. Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa ini mengingatkan bahwa desa bukan ruang yang hampa kepentingan. Temuan inspektorat Kabupaten Malang-Jawa Timur atas dugaan penyelewengan jabatan dan keuangan oleh beberapa kepala desa, menjadi buktinya, (http://nasional.tempo.co/read/ news/2015/01/15/058634976/ puluhan-kepala-desa-selewengkandana-desa). Fakta ini menunjukkan bahwa desa bisa juga menggenapi mimpi buruk sengkarut korupsi di ARTIKEL LEPAS Ilustrasi Ipank negeri ini. Bukan suap atau menerima gratifikasi yang terendus di daerah sejuk penghasil apel ini. Melainkan menyelewengkan uang desa alokasi Dana Desa (ADD) guna urusan di luar kewenangannya, misalnya; biaya bersih desa, sumbangan pernikahan dan khitanan, membayar pajak bumi dan bangunan. Dugaan korupsi berjamaah 50 kepala desa di Kabupaten KupangNusa Tenggara Timur pun bermodus serupa, (http://www.tribunnews. com/regional/2015/01/16/50kepala-desa-di-kabupaten-kupangbakal-diperiksa-jaksa). Mereka diduga menyelewengkan ADD guna membiayai di luar ketentuan. Data ini menguatkan sinyal bahwa potensi korupsi di desa sangat mungkin terjadi. Memang desa berpeluang untuk berdaulat, demokratis, dan mandiri. Namun demikian virus rasuah seperti fakta tadi menjadi penantang yang tak mudah ditundukkan. Inovasi Desa Rappoa di Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan bisa menjadi contoh baik dalam mencegah penyelewengan. Terobosan mencegah penyelewengan dilakukan sang kepala desa, Irwan Darfin, melalui beberapa upaya berikut ini; melibatkan semua warga dalam perencanaan desa, membuka akses data keuangan desa, serta menyebar informasi laporan penggunaan uang desa. Tidak ada rotan akar pun jadi. Mencegah korupsi di desa tidak harus melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau penugasan penegak hukum di setiap desa. Riset yang dilakukan Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Center for Civic Engagement Studies (CCES) Yogyakarta (2015) menemukan praktik baik ini di Desa Rappoa. Apa yang telah dilakukan Desa Rappoa ini bukti pencegahan yang efektif. Karena itu bisa digandakan untuk diterapkan di desa-desa lainnya. Berharap mencegah korupsi dari dalam desa sendiri adalah sesuatu yang rasional dan menjanjikan. Langkah-langkah berikut ini bisa dipertimbangkan. Pertama, mem­ perkuat warga desa dalam tradisi berdesa. Warga desa harus dididik dan disadarkan tentang tradisi berdesa. Mereka didorong aktif terlibat dalam pemerintahan desa, agar perencanaan program dan penggunaan uang desa tepat sasaran. Kedua, mengembangkan praktikpraktik demokrasi lokal. Musyawarah desa mesti dilembagakan sebagai bekerjanya demokrasi lokal di desa. Forum rembug desa misalnya, menjadi forum tertinggi yang melibatkan semua elemen desa. Kebijakan strategis desa dan tanggung gugat pengelolaan desa diputuskan melalui kelembagaan demokrasi desa ini. Ketiga, mengembangkan jurnalisme desa. Tradisi berdesa yang sarat akan nilai-nilai universal demokrasi (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan) bisa dikembangkan melalui karya-karya jurnalistik yang murah, mudah dan cepat dimengerti warga desa. Melalui karya jurnalislik desa, data dan informasi penting desa bisa saling dipertukarkan. Bahkan, warga desa bisa mengembangkan kontrol kepada pemerintahan desa dengan cara yang elok dan informatif. Kontrol ini menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perilaku koruptif di desa. Tidak hanya melalui kontrol langsung, cara-cara komplain atas kebijakan dan pelayanan publik pun bisa dilakukan melalui jurnalisme desa ini. Melakukan komplain pada dasarnya melakukan mitigasi atas tindakan korupsi. Dengan cara jurnalisme yang sederhana, seperti prinsip citizen journalism, warga desa bisa menyumbang foto, SMS, atau bentuk komunikasi media sosial lainnya untuk mencegah para pengampu pemerintahan desa terjerembab dalam tindakan korupsi. Tidak mahal mencegah korupsi itu. Karena yang dibutuhkan adalah warga desa yang aktif dan ber­ daya, kelembagaan demokrasi yang kokoh, serta nilai-nilai berdesa yang terpelihara. Warga aktif harus ditumbuh­kan di desa. Mereka harus ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan kewargaan, misalnya diikutkan sekolah desa yang sedang dijalankan oleh IRE. Mereka ini pun harus dikonsolidasi melalui organisasiorganisasi berbasis kepentingan sektoral, seperti organisasi pemuda desa, kelompok petani, kelompok peternak ayam kampung, kelompok usaha tempe, dan seterusnya. Adanya organisasi sektoral di desa yang dihuni oleh para warga aktif, akan menumbuhkan dinamika sosial politik di desa. Akibatnya, siapa pun dalam mengelola sumber daya publik desa akan berhati-hati karena tingkah lakunya dalam pengawasan warga. Kondisi inilah yang akan menggulung niat dan tindakan korupsi, meski kesempatan terbuka lebar di desa. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 9 ARTIKEL LEPAS Menata Birokrasi, Mempercepat Implementasi UU Desa Abdur Rozaki Peneliti IRE S ejak republik ini berdiri, desa selalu mengalami marginalisasi pembangunan. Berbagai aset dan potensi desa tergerus oleh mesin korporasi yang membuat orang-orang desa sebagai penonton atau pemain kecil selevel buruh atau kuli. Desa benar-benar berkubang dengan potret kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga pengangguran. Tidak mengherankan jika dari hari ke hari, orang desa terus bergerak mencari sumber penghidupan baru di kawasan perkotaan atau menjadi tenaga kerja di luar negeri. Potret buram masyarakat desa setali sambung dengan potret institusi pemerintahan desa yang eksistensinya mengalami involusi peran, sekedar menjalani peran subordinatif dari institusi pemerintahan di atasnya. Pemerintahan desa lebih sibuk menjalani peran administratif seperti urusan Kar tu Tanda Penduduk (KTP) dan sejenisnya dibandingkan memfasilitasi dan membangun prakarsa untuk memperbaiki kualitas hidup warganya. Pemerintah desa tak memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur desa. Orang desa mengilustrasikan kenyataan pahit ini dengan ungkapan, “kalau air mata selalu menjadi milik orang desa, kalau mata air selalu milik orang besar di Jakarta”. Sebagai salah satu pilar penyangga keindonesiaan yang strategis, tentu kondisi desa semacam ini tidak boleh dibiarkan berlangsung lama. Dinamika politik desa makin dinamis seiring adanya liberalisasi politik dan 10 FLAMMA Review Edisi 45 praktek demokrasi elektoral, memberi kesempatan politik bagi kekuatankekuatan politik di desa untuk menjadikan suara politik (voters) mereka lebih bermakna dalam arena Pemilu. Para politisi Parpol juga tidak bisa mengabaikan suara politik di desa, yang besarannya sampai 60% dari jumlah populasi pemilih di Indonesia pada Pemilu 2014. Tekanan politik berbagai organisasi desa, seperti perangkat desa dan Kepala Desa (Kades), organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan politisi yang ingin memperoleh insentif dukungan menjelang pemilu, akhirnya tak kuasa menolak aspirasi untuk menjadikan Rancangan Undang- Undang Desa (RUU Desa) menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa). Bulan Desember 2013, sidang paripurna DPR RI mengesahkan lahirnya UU Desa, setelah 4 tahun mengalami tarik ulur pembahasan di Pansus DPR RI. Dalam kondisi yang demikian, terbitnya produk politik UU No. 6/2014 tentang Desa memberi harapan baru untuk memperbaiki tata kelola kehidupan desa demokratis dan sejahtera. Setidaknya terdapat 5 mutiara perubahan yang ingin didorong di dalam kandungan UU Desa ini. Pertama, adanya asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa tak lagi diakui dalam bentuknya yang tunggal. Untuk menghormati keanekaragaman dan struktur budaya masyarakat Indonesia, kini terdapat dua bentuk desa, desa adat dan desa. Desa juga memiliki Desember 2015 kewenangan hak asal usul dan empat bentuk kewenangan lainnya, berupa kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Kedua, mendorong demokratisasi desa, yakni memberi akses seluas mungkin terhadap partisipasi warga, organisasi-organisasi warga melalui musyawarah desa (musdes) serta mekanisme check and balances antara pemerintahan desa (Pemdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kewajiban desa untuk mengembangkan sistem informasi desa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, adanya perencanaan desa (local self planning), yang dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalitasnya. Kelima, adanya dana desa langsung dari APBN sebesar 10% dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), plus sumber-sumber keuangan lainnya. Dana Desa ini mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengurus berbagai urusan yang menjadi kewenangannya. Kelima, mendorong pertumbuhan perekonomian desa melalui BUMDes. Namun demikian, setelah usia Pemerintahan Jokowi-JK menapak satu tahun, kontestasi politik yang ada mulai mengindikasikan adanya defisit UU Desa, terutama aspek politisasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Untuk menyelamatkan dan ARTIKEL LEPAS meningkatkan kualitas implementasi UU Desa sangat penting menata birokrasi, baik di tingkat pusat dan daerah. Sandera Birokrasi Arus kontestasi politik di lingkungan Parpol dan birokrasi menciptakan tarik ulur yang panjang, memakan waktu tak kurang tiga bulan, yang akhirnya berujung pada pembagian kewenangan dalam urusan desa, antara Kemendesa yang diberi tugas mengurusi isu yang terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan desa dengan Kemendagri, yang mengurusi urusan pemerintahan desa. Hal ini masih ditambah dengan kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan dana desa. Pembelahan kewenangan yang mengurusi urusan desa, dan tidak berada dalam satu pintu Kementerian, tentu saja menyulitkan bagi daerah dan desa yang ingin mengimplementasikan UU Desa secara cepat. Pe m b e l a h a n ke w e n a n g a n berimplikasi pada adu otoritas di tingkat kementerian yang membuat daerah yang responsif untuk mengimplementasikan UU Desa mengalami pelambatan. Sedangkan bagi daerah yang memang dari awal tidak cukup responsif, umumnya memanfaatkan celah adanya otoritas yang terbelah di tingkat pusat dalam urusan desa ini untuk semakin memperlambat membuat regulasi daerah sebagai turunan regulasi di tingkat pusat. Bahkan Walikota Malang, Eddy Rumpoko secara tegas menolak dana desa, padahal di wilayah kerjanya terdapat 19 desa. (Kompas,17/10/15). Kondisi birokrasi di tingkat pusat hampir setali juga dengan yang terjadi di lingkungan birokrasi daerah, ketika SKPD yang menangani urusan desa juga mengalami pembelahan. Misalnya, yang terjadi di Kabupaten Nagakeo Nusa Tenggara Timur, SKPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa tidak satu atap dengan SKPD yang menangani urusan pemerintahan desa, Rekomendasi Kebijakan sehingga koordinasi dan penyamaan Merujuk pada persoalan di atas, framework tidak mudah dilakukan. ada beberapa hal yang perlu dilakukan Begitu juga dengan di Kabupaten untuk mempercepat pencapaian Sleman, urusan desa jadi satu substansi UU Desa. Pertama, perlu atap dengan urusan kesejahteraan adanya ketegasan dari Presiden untuk sosial sehingga koordinasi di tingkat menjadikan satu pintu Kementerian pusat dengan Menteri Koordinator dalam urusan desa, yakni sepenuhnya Bidang Pembangunan Manusia dan berada pada otoritas Kemendesa. Kebudayaan. Kebijakan ini akan memberi jalan pada Birokrasi yang mengalami pem­ penyiapan birokrasi di tingkat daerah, belahan kewenangan dan otoritas SKPD tersendiri yang mengurus urusan ini menciptakan problem desa sehingga mempermudah seperti adanya koordinasi, konsolidasi dan keterlambatan penguatan desa sesuai “Pembelahan transfer dana amanah UU Desa. kewenangan yang pusat ke daerah Kedua, perlu serta daerah mengurusi urusan desa, adanya kebijakan ke desa yang transisional dan tidak berada dalam berimplikasi dalam melihat pula pada satu pintu Kementerian, lambatnya a d a n y a penyiapan tentu saja menyulitkan bagi problem perangkat SDM, daerah dan desa yang ingin m a n a j e m e n penyerapan anggaran. mengimplementasikan birokrasi antara Meski sudah Kementerian, UU Desa secara ada SKB K a b u p a t e n , tiga Menteri cepat” Kecamatan, dan Desa (Kemendesa, sehingga berimplikasi Kemendagri dan pada keterlambatan pencairan Kemenkeu) terkait dengan dan penggunaan dana desa. Kebijakan percepatan pencairan dana desa, transisional ini untuk mengkondisikan sampai dengan akhir tahun 2015, berbagai ketidaksiapan agar terhindar masih banyak yang belum mencairkan dari resiko hukum belum maksimalnya dana desa tahap II dari tiga tahap penyerapan anggaran tahun 2015 dan pencairan yang diamanahkan UU memasuki anggaran baru pada tahun Desa. 2016. Bahkan masih banyak pula Ketiga, mendorong pemberian pemerintahan yang belum berani insentif bagi daerah yang sigap dalam menggunakan anggaran karena masih pelaksanaan UU Desa dan memberikan dihantui oleh problem hukum yang sanksi terhadap daerah yang balelo dianggap belum pasti terkait dengan untuk menyiapkan berbagai perangkat belanja barang dan jasa terkait terkait implementasi UU desa. dengan sumber keuangan dari Negara Keempat, perlunya Kementerian di tingkat desa. Perlu ada terobosan melibatkan organisasi masyarakat politik dan penataan birokrasi yang sipil yang selama ini memiliki concern serius agar dana sebesar Rp. 20,7 atas desa melalui proses perumusan triliun untuk desa pada tahun 2015 bersama road map penyiapan dan ini dapat terserap secara baik untuk pencapaian pelaksanaan UU Desa memajukan kualitas kehidupan di dalam mekanisme kemitraan melalui pedesaan. Jika belum beres, tahun working group desa antara Kemendesa, 2016 yang anggarannya mencapai Kemendagri, Bappenas dengan Rp. 40 triliun akan menciptakan organisasi masyarakat sipil. permasalahan yang lebih rumit lagi. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 11 ARTIKEL LEPAS Paradigma Baru Keuangan Desa Sukasmanto Peneliti IRE & Dosen STIE BANK P elaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) saat ini sudah memasuki tahun kedua sejak diundangkan pada medio Januari 2014. Salah satu perhatian utama publik adalah soal uang yang mengalir ke desa, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), baik dari aspek kesiapan desa, mekanisme pencairan DD, hingga penggunaannya. Banyak persoalan yang dihadapi dalam implementasi UU Desa dalam bidang keuangan desa. Tapi, hal ini tidak lantas menjadi pembenaran bahwa desa tidak siap dan tidak akan mampu mengimplementasikan UU desa. Berbagai persoalan tersebut seharusnya dijadikan tantangan oleh semua pihak untuk memampukan desa dalam melaksanakan UU Desa. Paradigma baru dalam mendesain kebijakan keuangan di desa dibutuhkan untuk mengembalikan implementasi UU Desa pada jalur yang seharusnya. Realisasi penyaluran DD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara umum sudah berjalan lancar kecuali penyaluran DD tahap III yang baru terealisasi pada bulan November 2015 (seharusnya Oktober). Namun penyaluran DD dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) belum sesuai rencana karena banyak desa yang belum menyampaikan Peraturan Desa (Perdes APBDes dan laporan penggunaan semesteran. 12 FLAMMA Review Edisi 45 Kondisi ini terjadi karena bebe­ rapa persoalan misalnya adanya beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran DD berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Keterlambatan daerah menyiapkan beberapa peraturan teknis implementasi UU Desa juga menyebabkan Desa belum berani untuk menggunakan DD karena khawatir terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi. Penyerapan tidak optimal karena waktu untuk pelaksanaan DD terbatas. Persoalan mendasar di bidang keuangan desa adalah masih digunakannya paradigma lama dalam kebijakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung masih menganggap bahwa DD dan ADD merupakan specific grant yang penggunaannya harus ditentukan atau diarahkan oleh pemerintahan supradesa. Sementara itu, Pemdes cenderung menunggu petunjuk dari atas untuk membelanjakan keuangan desa. Padahal, sejatinya keuangan desa baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, ADD, DD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah supra desa, dan sumber penerimaan desa lainnya merupakan sumber keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan bersifat block grant. Akibatnya, kewenangan desa yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa pun nyaris tidak tergarap serius dalam diskursus implementasi UU Desa. Ke t i d a k j e l a s a n ke w e n a n g a n desa ini berakibat beberapa hal. Desember 2015 Pertama, belum adanya pedoman dan kepastian hukum bagi Pemdes untuk menjalankan mandat UU Desa dengan menyusun dan menetapkan Perdes tentang kewenangan desa. Kedua, desa belum memiliki kejelasan dan landasan hukum dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa, ser ta kebijakan-kebijakan strategis lainnya di Desa. Ketiga, target penggunaan DD tidak akan sesuai dengan kewenangan desa tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota sudah selayaknya segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Desa. Prinsip Money Follow Function Poin penting dalam UU Desa adalah adanya penegasan kewenangan desa yang didukung dengan anggaran. Dengan kata lain, berlaku prinsip money follows function yang me­ rupakan bagian dari paradigma baru dalam keuangan desa. Prinsip ini me­ ngandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan tiap tingkat pemerintahan. Atas pengakuan ter­ hadap kewenangan desa ini maka desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat (APBN) yaitu Dana Desa (DD) dan alokasi dana dari APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Keriuhan publik menyoal dana desa menunjukkan bahwa substansi UU Desa belum dipahami secara utuh. Keuangan desa dalam konteks penganggaran desa masih dipahami sebagai function follow money. Pemda dan Pemdes masih berpikir bagaimana “menghabiskan” dana dalam satu tahun anggaran tanpa basis perencanaan program dan ARTIKEL LEPAS kegiatan yang jelas dengan mengacu RPJMDes dan RKPDes. Pengelolaan keuangan desa agar efisien dan efektif membutuhkan kejelasan kewenangan desa selain persyaratan lainnya. Implementasi prinsip money follow function di Desa nampaknya masih jauh karena kewenangan desa tidak segera diidentifikasi, diinventarisasi, dan ditetapkan oleh pemda kabupaten dan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang daftar kewenangan desa sebagai pedoman menyusun peraturan desa (perdes) tentang kewenangan desa. Perdes ini akan menjadi dasar hukum perencanaan, penganggaran, dan kebijakan pengelolaan keuangan di Desa. Akibatnya implementasi keuangan desa nampak masih “didikte” dari atas. Situasi yang timpang ini harus segera diatasi dengan langkahlangkah yang mengarah pada upaya mengembalikan implementasi UU Desa pada jalur seharusnya. Ilustrasi Ipank Tidak Sekedar Belanja Desa Kebijakan anggaran yang diterapkan di Indonesia dari APBN sampai dengan APBDesa adalah kebijakan anggaran surplus/defisit. Komponen pembiayaan merupakan komponen yang strategis dalam anggaran. Struktur APBDesa terdiri dari komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen pembiayaan bukan rekening pemanis dalam struktur APBDesa. Praktiknya, APBDesa walaupun strukturnya adalah anggaran surplus/defisit tetapi implementasinya masih anggaran berimbang. Pembiayaan desa sangat jarang dibahas dalam pengelolaan keuangan. Orientasi pengambilan keputusan keuangan hanya pada aspek pen­ dapatan dan belanja. Hal ini dapat dipahami karena selama ini memang sumber pendapatan desa masih sangat sedikit dan terbatas sehingga hanya cukup untuk belanja rutin dan sedikit belanja untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tetapi itu dulu. Sekarang dengan adanya DD dan ADD tentu saja pola pikirnya harus diubah. Penerapan kebijakan anggaran surplus/defisit masih sulit diimplemen­ tasikan karena keterbatasan kapasitas pemdes dalam mengelola pembiayaan. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pem­ biayaan. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan keuangan dengan membentuk dana cadangan dan penyertaan modal desa. Namun, kemampuan desa untuk mem­ bentuknya terbatas karena pembentu­ kan dana cadangan hanya dapat ber­­ sumber dari penyisihan atas peneri­­ maan desa yang penggunaannya belum ditentukan secara khusus menurut perundangan. Ketika Pendapatan Aseli Desa (PADes) masih kecil dan penerimaan seperti DD dan ADD penggunaannya telah ditentukan secara khusus maka pembentukan dana cadangan menjadi terbatas. Keterbatasan kemampuan membentuk dana cadangan ini tentu akan mem­batasi kemampuan penyertaan modal desa misalnya untuk diinves­tasikan pada pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diharapkan akan menjadi salah satu sumber PADes. Hal ini juga menjadi faktor yang menghambat pendirian BUMDesa karena bagaimanapun alokasi anggarannya tidak dapat dikeluarkan melalui pos belanja tetapi harus melalui pos penyertaan modal desa (pengeluaran pembiayaan). Akibatnya, Pemdes mengalami kebingungan untuk melakukan penyertaan modal karena belum ada kebijakan yang mengaturnya. Sudah saatnya Pemdes mengubah paradigma dan orientasi pengambilan keputusan keuangan desa yang mengarah pada komponen pembiayaan untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat desa. Rekomendasi Implementasi UU Desa dalam pengelolaan keuangan desa membutuhkan paradigma baru agar tujuan pengaturan dari UU Desa dapat dicapai. Sebagian pemerintah desa masih menggunakan paradigma lama padahal UU Desa sudah menggunakan paradigma baru. Oleh karena itu perlu pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru dalam implementasi UU Desa dalam bidang keuangan. Pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pertama, mengarusutamakan money follow function dalam alokasi dana kepada desa merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki Desa. Kedua, memperkuat basis perencanaan dan penganggaran berdasarkan kewenangan desa. Ketiga, Pemdes seharusnya menggunakan APBDesa sebagai dinamisator penyelenggaraan pembangunan. Keempat, orientasi pengambilan keputusan keuangan harus lebih diarahkan pada belanja yang berorientasi jangka panjang dan investasi. Kelima, Pemda kabupaten/ kota harus mengeluarkan kebijakan tentang penyertaan modal desa untuk mengatasi kegamangan Pemdes untuk menggunakan sumber-sumber keuangan desa sebagai penyertaan modal desa dengan mekanisme pembiayaan desa. FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 13 Fotografi MANEGES DESA Dua Tahun UU Desa “Refleksi 2th UU Desa; butuh keseriusan mengawal kebangkitan desa; banyak inovasi komunitas” (Arie Sujito, Peneliti Senior IRE) 14 FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 Fotografi “Jangan sampai ada pembegalan makna dan tujuan UU Desa”,(Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015 15 Fotografi 16 FLAMMA Review Edisi 45 Desember 2015