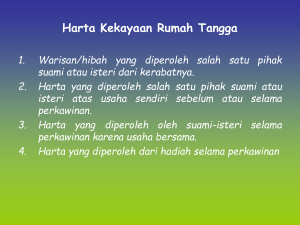

studi perbandingan hukum harta kekayaan perkawinan dalam

advertisement