V. ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERATURAN

advertisement

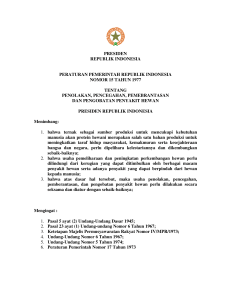

54 V. ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA 5.1. Pendahuluan Praktek IL merupakan masalah kejahatan di bidang kehutanan (forest crime) yang menyebabkan degradasi hutan dan menghilangkan beragam nilai manfaat hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Rosander (2008) menyebutkan bahwa walaupun penutupan lahan hutan di Asia selama kurun waktu 2000-2005 bertambah akibat peningkatan luas hutan tanaman, tetapi penebangan hutan alam terus berjalan. Penurunan penutupan lahan hutan di Asia dalam kurun waktu tersebut mencapai 2,8 juta ha atau 2% per tahun. Kehilangan hutan alam tropis tertinggi terjadi di Indonesia (1,87 juta ha atau 2% per tahun), selanjutnya diikuti oleh Myanmar (0,47 juta ha atau 1,4% per tahun), Kamboja (0.22 juta ha atau 2% per tahun), Filipina (0,16 juta ha atau 2,1%), Malaysia (0,14 juta ha atau 0,7%), dan Republik Demokrasi Korea (0,13 juta ha atau 1.97%)(FAO, 2007). Cifor (2008) menyebutkan bahwa akibat kegiatan kehutanan ilegal tersebut menyebabkan lahan kritis di kawasan hutan. Lahan hutan yang terdegradasi di Indonesia mencapai 96,3 juta ha yang selain diakibatkan oleh praktek IL, juga oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, konversi hutan untuk penggunaan non kehutanan, serta perluasan lahan pertanian yang ekstensif. Hampir 54,6 juta ha dari 96,3 juta ha lahan hutan yang terdegradasi di Indonesia merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi (Cifor, 2008). Untuk menanggulangi permasalahan IL, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulanginya. Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut menekankan tentang pentingnya koordinasi diantara institusi/lembaga pemerintahan dalam memberantas kegiatan penebangan liar. Selain itu 55 beberapa kegiatan represif pemberantasan IL dilakukan, misalnya Operasi Wana Jaya, Operasi Wana Laga, Operasi Wana Bahari, Operasi Hutan Lestari (OHL) I, Operasi Hutan Lindung (OHL) II, Operasi Hutan Lestari (OHL) III. Syarief (2009) menyebutkan bahwa kegiatan operasi wanalaga telah menangkap 1.031 kasus dan kegiatan operasi wana bahari berhasil menangkap 971 kasus. Namun sayangnya kedua operasi tersebut tidak ada yang sampai ke pengadilan. Pada tahun 2003 operasi wana bahari berhasil menangkap 15 kapal pemuat kayu ilegal dan hanya satu yang dilimpahkan ke pengadilan (Syarif, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pemberantasan praktek IL di Indonesia. 5.2. Metode Analisis Kebijakan Pemberantasan Illegal logging a. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengaturan pengelolan hutan di Indonesia serta kebijakan pemberantasan praktek IL di Indonesia, meliputi : undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden, yang terkait dengan kebijakan pemberantasan IL di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemberantasan IL yang dianalisis merupakan peraturan perundangundangan yang bersifat lex specialis dan juga lex generalis yang terkait dengan upaya-upaya pemberantasan IL di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang bersifat lex specialis sebagai dasar hukum pemberantasan IL di Indonesia yaitu : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di KawasanHutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik 56 Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang bersifat lex generalis dan memiliki keterkaitan dengan pemberantasan IL di Indonesi yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Sumber data diperoleh dari beberapa instansi/lembaga yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemberantasan IL di Indonesia, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Pusat Informasi Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jambi, dan EC-FLEGT (EC-Indonesia Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Penelusuran peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia dilakukan pula dengan menggunakan fasilitas penelusuran (browsing) melalui internet. b. Analisis Data Muhadjir (2000) mengemukakan bahwa analisis kualitatif yang relevan untuk penelitian bidang hukum adalah berdasarkan pendekatan teori kritis di bidang hukum. Pendekatan kritis di bidang hukum tidak hanya menelaah isi (content analysis) tetapi juga melakukan kritik 57 terhadap teori dan praktek dari peraturan perundang-undangan yang ada secara deskriptif, sehingga mampu menggambarkan fenomena implementasi kebijakan dan peraturan perundangan tersebut. Muhadjir (2000) mengemukakan tahapan dalam pendekatan kritis kajian hukum dan perundang-undangan, yaitu : (a) mengadakan kritik terhadap teori dan praktek dari peraturan perundang-undangan yang ada, (b) membangun konstruksi teoritik yang baru, (c) dari kontruksi teori baru dituangkan dalam program institusional sebagai pijakan pengembangan kelembagaan, dan (d) menelaah implikasi peraturan perundang-undangan baik berupa konsekuensi logis internal maupun eksternalnya. Hasil analisis kritis tersebut dijadikan dasar dalam mengkaji apakah peraturan perundangundangan yang selama ini digunakan dalam pengaturan pengelolaan hutan dan pemberantasan IL sudah efektif dalam mengendalikan permasalahan IL di Indonesia. 5.3. Hasil dan Pembahasan Kebijakan Pemberantasan IL di Indonesia Praktek IL di Indonesia merupakan tindak pidana kehutanan. Pandor (2008) mendefinisikan tindak pidana kehutanan sebagai segala bentuk tindakan/perbuatan yang dapat dipidana /dikenakan hukuman yang berkaitan dengan pengurusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Lebih lanjut Pandor (2008) menjelaskan bahwa kaitan yang dimaksud adalah dalam artian memberi dampak negatif terhadap sistem pengurusan hutan dan menyebabkan kerusakan terhadap hutan sebagai sebuah ekosistem penyanggga kehidupan. Tindak pidana kehutanan termasuk dalam tindak pidana khusus. Nurdjana et.al. (2005) menyebutkan bahwa kriteria yang dapat menunjukkan pidana khusus, yaitu : (a) orangorangnya atau subyeknya yang khusus; dan (b) perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). Berdasarkan dua kriteria tersebut, maka perbuatan IL dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya khusus, yaitu menyangkut delikdelik kehutanan terutama masalah pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. 58 Perbuatan IL dalam kenyataannya terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar pengelolaan hutan. Dalam hal ini, perbuatan IL secara instrinsik tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perdagangan kayu ilegal, sehingga permasalahan IL secara menyeluruh akan menyangkut tindak pidana ekonomi termasuk di dalamnya tindak pidana ekonomi pencucian uang.Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia disajikan pada Gambar 5. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Bersifat Lex Specialis • • • • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Pemerntah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di KawasanHutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Bersifat Lex Generalis • • • • • • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dasar Hukum Penindakan Kegiatan Illegal Logging Gambar 5 . Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Illegal logging di Indonesia Gambar 5 menunjukkan bahwa peraturan hukum yang ada sebenarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku IL dan jaringannya. Istilah tindak pidana yang diambil dari istilah strafbaarfeit yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (Wetbook van Strafrecht), yang kemudian sebagian besar materinya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1981. Pandor (2008) menyebutkan bahwa 59 pengertian straftbaafeit diartikan dapat diartikan ke dalam beberapa istilah, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan sebagainya. Namun dalam peraturan perundangundangan istilah yang lebih sering digunakan adalah tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Tindak pidana digolongkan dalam dua kelompok yaitu kejahatan dan pelanggaran. Di dalam KUHP tidak ditemukan secara khusus tentang tindak pidana kehutanan, sehingga tindak pidana kehutanan dapat dianggap sebagai perkembangan baru dalam hukum pidana Indonesia yang kemudian diatur dalam beberapa undang-undang yang dibuat kemudian, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang tersebut adalah peraturanperaturan khusus terkait Tindak Pidana Kehutanan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pidana Umum (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15) dan pasal 79 ayat (1) sampai dengan (3), serta ganti tugi dan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan biasa dipergunakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkenaan dengan IL di Indonesia. Proses penyidikan dan penyusunan dakwaan yang cenderung hanya menggunakan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang kehutanan tersebut menyebabkan banyaknya terdakwa yang dibebaskan, padahal tindak pidana kehutanan ada kalanya berkorelasi dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Dalam hal ini Alkostar (2009) menyarankan digunakannya pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 60 Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diterapkan dalam perkara IL yang melibatkan terdakwa Adelin Lis di Sumatera Utara. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku tindak pidana IL. Masduki (2009) menyebutkan bahwa pendekatan hukum dalam undang-undang kehutanan tersebut bersifat locus delicti , yaitu (a) menangkap pelaku di lapangan, padahal kejahatan Illegal logging dilakukan secara sistematis dan berlapis sehingga sulit menjerat pelaku utama (Pasal 50 ayat 3 UU 41/1999 menduduki kawasan hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah); serta (b) tidak mendefinisikan Illegal logging, sehingga dalam praktek penebangan liar hanya diartikan secara sempit yaitu penebangan pohon yang tidak ada izin, padahal dalam praktik IL dilakukan pula oleh mereka yang punya ijin. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjerat pelaku IL tidak hanya dengan undang-undang kehutanan saja, tetapi dengan ketentuan pidana sebagaimana dideskripsikan dalam Lampiran 1, termasuk menerapkan undang-undang pemberantasan korupsi dan undang-undang pencucian uang dalam kasus IL. Undang-undang yang mengatur kehutanan sendiri perlu direvisi atau disusun undang-undang khusus tentang pemberantasan IL yang bertujuan untuk : (a) memperkuat sanksi pidana terhadap praktek IL; (b) meminimalisir vonis bebas dengan alasan pembalak liar hanya dapat dijerat sanksi administratif; serta (c) menjerat kejahatan Illegal logging yang sistematis dan berlapis, dan terkait dengan kejahatan lain (Masduki, 2009). Kelemahan dalam undang-undang kehutanan sebagaimana disebutkan Masduki (2009) kurang memberikan efek jera terhadap pelaku IL walaupun dampak negatifnya sangat besar terhadap kehidupan manusia dan ekosistemnya. Mengingat dampaknya yang mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka tindakan IL dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya tidak hanya mengacu 61 kepada undang-undang kehutanan saja tetapi harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sejauh ini sebenarnya perangkat peraturan perundang-undangan yang ada apabila ditegakkan akan memberikan efek jera (detterent effect) terhadap pelaku IL, termasuk pejabat pemerintah yang terlibat di dalamnya. Pengembangan upaya pemberantasan IL sampai diluar peraturan teknis kehutanan disebabkan bahwa praktek IL terkait dengan kegiatan di sektor lainnya, seperti perdagangan, perindustrian, dan lembaga keuangan. Oleh karena itu di dalam proses penegakan hukum pemberantasan IL, mulai tahapan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya selain menggunakan undang-undang kehutanan juga undang-undang lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya tuntutan hukum yang berlapis tersebut dapat menjerat pelaku IL mulai dari pelaku di lapangan sampai dengan pelaku intelektual dan pemodalnya. Volume dan ukuran kayu ilegal yang besar dan kasat mata tidak mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sehingga kayu tidak mungkin lolos apabila tidak terjadi kolusi diantara pelaku dengan oknum aparat teknis dan aparat penegak hukum. Kolusi di dalam praktek IL dilakukan dengan memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat pemerintah dengan dokumen legalitas kayu dan oknum aparat hukum. Kishor (2006) menggambarkan hubungan antara praktek IL dengan korupsi sebagaimana disajikan pada Gambar 6. Gambar 6 tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2002 menduduki peringkat ketujuh negara terkorup dari 102 negara dengan skor IPK 1,9 dari nilai tertinggi 10 untuk negara yang bebas korupsi. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan IL tidak akan efektif apabila tingkat korupsi dan kolusi masih tetap tinggi, sehinggga upaya untuk menjerat jaringan pelaku IL tidak hanya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan kehutanan saja tetapi 62 juga harus dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti tentang lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, bea cukai, dan pencucian uang. Gambar 6 . Hubungan antara IL dengan Korupsi (Kishor,2006) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia tampaknya cukup memadai untuk digunakan sebagai perangkat hukum untuk menjerat pelaku IL, mulai dari tindakan hukum terhadap pelanggaran di dalam kawasan hutan sampai dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran di luar wilayah kehutanan namun tetap terkait sebagai kegiatan turunannya, misalnya pencucian uang hasil IL. Walaupun aturan hukumnya telah cukup tersedia, tetapi tidak akan efektif dijalankan apabila sisi penegakan hukum (law enforcement) dan penaatan hukum (law compliance) tidak berjalan. Pada saat penegakan hukum pemberantasan IL dilakukan, maka persepsi dan interpretasi diantara aparat hukum yang disebut criminal justice system belum sepenuhnya sama terhadap pasal-pasal yang akan digunakan untuk memvonis pelaku IL, sehingga di tingkat pengadilan banyak pelaku IL divonis bebas atau dihukum ringan yang tidak sebanding dengan nilai resiko lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan demikian pengaturan tentang hukuman minimal yang bisa memberikan efek jera harus ditetapkan secara tegas. Selain itu pemberian sanksi secara kumulatif berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait IL merupakan pendekatan hukum yang segera bisa dilaksanakan sebelum aturan hukum yang mengatur sanksi minimal bagi 63 pelaku IL ditetapkan. Penetapan sanksi minimal bagi pelaku IL harus mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat, sehingga efek jera dapat tercapai yang diindikasikan dengan meningkatnya tingkat penaataan hukum (law compliance) pelaku usaha kehutanan, masyarakat, birokrasi kehutanan, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Praktek kolusi dan korupsi berperan pula dalam mereduksi penaatan hukum, dimana setiap pelanggaran hukum dapat dikompromikan dengan memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat terkait. Tidak berjalannya kebijakan dan peraturan hukum dalam pemberantasan IL di Indonesia dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut ini (Rosander, 2008): a. Kerangka kebijakan dan hukum cacat. Kebijakan dan aturan yang dibuat secara teknis tidak realistik, tidak diterima secara sosial, tidak konsisten, atau terjadi konflik kepentingan antar sektor pada saat proses legislasinya; b. Keterbatasan kapasitas untuk menegakkan kebijakan atau Keterbatasan sumberdaya mengimplementasikan aturan manusia, yang telah keuangan, dan atau ditetapkan. kapasitas manajemen untuk menjamin penaatan hukum (law compliance) dapat dilaksanakan secara efektif; c. Data dan informasi tentang sumberdaya hutan dan operasi IL tidak tersedia dengan baik, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat dalam memonitor praktek IL; d. Korupsi dan kurangnya transparansi dalam tata kelola kehutanan, termasuk kurangnya tekanan kelompok sipil dalam memonitor pelaksanaan tata kelola kehutanan yang baik; e. Kebutuhan kayu murah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri yang kapasitas terpasangnya lebih tinggi dari ketersediaan pasokan bahan baku kayunya. Selain aturan hukum di tingkat pusat, pengembangan sistem hukum kelembagaan di tingkat lokal perlu didorong. Hal ini penting dilakukan karena apabila masyarakat di tingkat lokal memiliki atau memahami 64 bagaimana sumberdaya hutannya dikelola, dijaga, dan dilindungi dengan baik, maka perusakan sumberdaya hutan dapat ditekan. Apresiasi terhadap keberadaan sumberdaya hutan yang diwujudkan dengan penataan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal perlu diefektifkan. Di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Soralangun, beberapa desa di Kecamatan Limun telah mengeluarkan peraturan desa (Perdes) tentang Pengelolaan Hutan Adat. Empat desa yang memiliki Perdes tentang Pengelolaan Hutan Adat adalah : Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Desa Meribung, Desa Mersip. Keempat perdes tersebut memuat beberapa materi yang meliputi : (a) luas, batas, dan fungsi hutan adat; (b) asas pengelolaan, pemanfaatan, dan perijinan; (c) pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat; (d) pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan adat; (e) pemanfaatan hasl hutan bukan kayu di hutan adat; (e) tatacara perijinan; (f) kelompok pengelola, masa jabatan, dan tugas kelompok pengelola; (g) bungo kayu dan peruntukannya; (h) peran serta masyarakat; serta (i) larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran. Setiap desa memiliki aturan adat yang berbeda. Sebagai contoh beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Desa Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Adat adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Adat (1) Untuk kebutuhan perorangan pemanfaatan kayu di hutan adat hanya diperbolehkan untuk bahan ramuan rumah dan bahan ramuan membangun bilik padi yang lokasinya di Desa Lubuk Bedorong; (2) Untuk kebutuhan umum di desa pemanfaatan kayu di hutan adat hanya diperbolehkan untuk bahan bangunan mesjid, madrasah, sekolah, kantor desa dan jembatan yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. (3) Pengambilan untuk keperluan bahan ramuan rumah dan bahan ramuan membangun bilik padi maksimal berjumlah 8 meter kubik; (4) Maksimal pengambilan kayu di hutan adat di setiap lokasi dalam satu tahun adalah 80 meter kubik; 65 b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Adat (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan adat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Lubuk Bedorong. (2) Jenis hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan dari hutan adat adalah rotan, damar, karas, jernang, dan tanaman obatobatan. c. Larangan dalam kawasan Hutan Adat setiap orang dilarang: 1. melakukan kegiatan penebangan, pembakaran dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan adat; 2. melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian; 3. memperjualbelikan lahan; 4. melakukan kegiatan pengambilan kayu untuk kepentingan bisnis atau diperjualbelikan; 5. melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil hutan bukan kayu lainnya tanpa izin dari Kelompok Pengelola; 6. melakukan pengambilan hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh kelompok pengelola; 7. melakukan kegiatan pengambilan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan tata cara pengambilan seperti dimaksudkan dalam pasal 7 dan pasal 11 (Peraturan Desa Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Adat); d. Sanksi Pasal 20 Perdes Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat di Desa Lubuk Bedorong seperti disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 66 12 dan 19 akan dikenakan denda secara adat sejumlah satu ekor kambing, beras 20 gantang serta selemak semanis; (2) Peralatan yang digunakan dan barang bukti disita oleh kelompok pengelola hutan adat melalui seksi pengamanan dan pengawasan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa; (3) Apabila sanksi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi maka kelompok pengelola melalui pemerintah desa akan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib; Pasal 21 Perdes Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 (1) Jika pelaku pelanggaran ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat sebagaimana disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 19 adalah Kelompok Pengelola, maka dendanya menjadi 2 kali lipat serta yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya; (2) Jika pelaku pelanggaran ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat sebagaimana disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 19 adalah Pemerintah Desa atau Anggota BPD Desa Lubuk Bedorong atau pengurus Lembaga Adat maka dendanya menjadi 2 kali lipat; Dasar hukum dalam pemberantasan IL di Indonesia secara umum sudah memadai, baik yang bersifat lex specialis maupun lex generalis. Hukum yang tercantum dalam teks peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan memiliki kekuatan apabila tidak ditegakkan. Namun penegakan hukum dalam pengendalian dan pemberantasan IL di Indonesia sejauh ini berjalan tidak efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku IL dan jaringannya. Penegak hukum masih melihat penegakan hukum secara tekstual, sedangkan secara kontekstual dalam kaitannya dengan dampak negatif kegiatan IL belum terintegrasi dalam proses penegakan hukumnya akibat masih kurangnya pemahaman 67 penegak hukum terhadap aspek kelestarian ekosistem hutan. Selain itu tingkat ketaatan hukum (law compliance) masyarakat, pelaku usaha, serta oknum aparat pemerintah dan oknum penegak hukum turut memberikan kontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan IL di Indonesia. Oleh karena itu hukum hanya akan memberikan manfaat positif apabila aparat penegak hukumnya mampu untuk menegakkannya yang dimaksimalkan sinergis dengan law compliance masyarakat. 5.4. Kesimpulan Praktek IL merupakan kejahatan kehutanan yang berdampak negatif secara ekologis, ekonomi, dan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberantas praktek IL tersebut, termasuk dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Pemberantasan Kayu Illegal dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Selain kebijakan tersebut, berbagai aturan hukum baik yang bersifat lex specialis maupun lex generalis telah cukup memadai untuk memberantas IL di Indonesia. Selain aturan hukum tingkat nasional, beberapa desa di Provinsi Jambi melalui kelembagaan adatnya menetapkan larangan dan sanksi terhadap kegiatan yang merusak hutan adatnya. Kecukupan aturan hukum yang ada tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku IL dan jaringannya, apabila penegakan hukum (law enforcement) lemah dan tingkat ketaatan hukum (law compliance) rendah. Kondisi tata kelola pemerintahan yang masih bersifat koruptif-kolutif turut menyuburkan praktek IL di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pemberantasan IL di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan beberapa hal lainnya yang terkait, seperti penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem perdagangan berwawasan lingkungan, sistem koordinasi antar instansi terkait pemberantasan IL di Indonesia, restrukturisasi industri berbasis hutan, sistem perbankan yang anti-IL, sistem pemantauan pencucian uang yang diduga dari hasil IL, serta dukungan dunia internasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Tata kehidupan administrasi Negara dapat dipastikan atau dengan perkataan Hukum lingkungan merupakan 68 cabang hukum administrasi Negara sebagai bagian dari hukum publik, oleh karena itu substansi peraturan dan atau norma-norma hukum yang terdapat di dalam per-undang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup lebih didominasi oleh kerangka berfikir dari pembuat undang-undang yang menggambarkan hak dan kewajiban serta proses penyelenggaraan administrasi Negara.Namun dalam tatanan kehidupan dan penyelenggaraan administrasi Negara hukum mungkin dapat dilepaskan dari berbagai macam aktivitas yang sifatnya keperdataan, disamping itu dalam menyelenggarakanlain tidak semua pihak akan menyadari, memahami dan mematuhi terhadap tatanan administrasi Negara tersebut. Perbuatan yang semacam itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum administrasi Negara. Karena pengaturan hukum administrasi Negara mencakup tataran yang begitu luas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa (penyelenggaraan administrasi Negara, penyelenggaraan kegiatan sosial, penyelenggaraan kegiatan budaya, penyelenggaraan kegiatan politik dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi), maka dimungkinkan di dalam norma-norma hukum administrasi Negara untuk menuangkan sanksi-sanksi lain diluar sanksi yang sifatnya administratif (tujuan yang utama), juga sanksi-sanksi perdata dan sanksi pidana.Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan terhadap Illegal logging dapat disarikan beberapa pengertian dan atau klarifikasi maupun kategori tentang apa itu Illegal loging.Pertama: IL dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sama sekali mempunyai hak untuk melakukan penebangan kayu di hutan(baik berupa hutan produksi maupun hutan lindung) Kedua: IL seringkali muncul dan atau dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukannya atas dasar hak yang telah diperoleh berdasarkan izin penyelenggara administrasi Negara (baik yang diberikan oleh Departemen yang bertanggung jawab yaitu Departemen Kehutanan ataupun yang pemberian izinnya diberikan oleh Gubernur/Bupati sebagai penguasa territorial wilayah itu), akan tetapi area pemotongan kayu berada diluar konsesi yang telah diberikan kepadanya. Ketiga: Bahwa kegiatan IL yang 69 dilakukan oleh pihak-pihak tersebut banyak dapat dibuktikan bersandar dari hak atas konsesi hutan berupa HTI dan HPH yang bermotivasi untuk melakukan penjualan hasil IL (yang sebagian terbesar kepentingan konsumen Luar Negeri). Hal ini dapat dibuktikan dengan atau dari hasil tangkapan kayu-kayu illegal yang berupa jenis-jenis kayu tertentu yang mempunyai pasaran tinggi di Luar Negeri (kayu merbau, kayu hitam, kayu eboni dll) disamping juga merupakan pemasok untuk kebutuhan bahan baku pabrik pulp and paper. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian terdahulu untuk melakukan pemberantasan IL tidak hanya dapat ditelusuri dari pihak-pihak yang melakukan saja akan tetapi juga dipandang penting untuk melakukan penelusuran siapa yang menampung baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Itulah sebabnya perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan, Illegal logging, melibatkan sindikat-sindikat dan/atau jaringan-jaringan yang sangat rapi, dan dari mulai pelaksanaan penebangan, pengangkutannya, pengumpulannya, pendistribusiannya, pemanfaatannya, maupun tujuan yang melatarbelakanginya. Karenanya, bentuk dan susunan organisasi dari sindikat-sindikat tersebut sangatlah kompleks, yang dapat melibatkan dari hulu sampai ke hilir. Orang atau badan hukum yang terorganisir secara rapi, bahkan sampai dengan kegiatan pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan (money laundering).Dari uraian tersebut kemudian kita dapat mengasumsikan bahwa pemberantasan terhadap perbuatan melawan hukum, Illegal logging. Penegakkan hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di samping organisasi sindikat yang disebutkan terdahulu dapat pula melibatkan oknum-oknum pejabat tertentu dalam pemerintahan yang ikut andil dalam melancarkan kegiatan operasionalnya. Karena hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi negara, maka tidak mudah kita dapat mengkriminalisasikan perbuatan melanggar hukum lingkungan. Oleh sebab itu perlu untuk dipahami bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu sifatnya kasuistis dan tidak mudah digeneralisasikan.Atas dasar pemahaman tesebut maka sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum lingkungan,yang diancam dengan sanksi 70 pidana seperti termuat dari Pasal.4 sampai dengan pasal 48 UU PLH 23 tahun 1997 membedakan sifat dari perbuatan melanggar hukum itu dalam 2 kategori yaitu pelanggaran dan kejahatan. Bertolak dari ketentuan pasalpasal yang mengatur tentang sanksi pidana dalam undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka berdasarkan penjelasan umum dari undang-undang dimaksud pada nomor 7 alinea yang ke-5 disebutkan bahwa norma-norma hukum yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan sanksi pidana sebagai penunjang bagi penegakan hukum administrasi Negara. Karena itu berlakunya ketentuan hukum pidana harus tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yang artinya bahwa hukum pidana hendaknya didaya gunakan apabila sanksi bidang hukum lain dapat sanksi administratif dan sanksi perdata, serta alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak effektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar dan atau perbuatannya telah menimbulkan keresahan masyarakat.Banyak pihak termasuk para ahli terutama ahli hukum pidana menginginkan sifat perbuatan melawan hukum pidana yang terdapat di undang-undang hukum lingkungan tersebut adalah premium remedium artinya keberlakuan sanksi pidana yang diaturbdalam undangundang ini harus didahulukan penyelesaian hukumnya sehingga mempunyai fungsi yang sifatnya penjera (detterent effect.) Pendapat ini tidak selalu benar, bahwa hukum selalu penyelesaian pidana akan memberikan detterent effect seperti halnya juga sanksi pidana yang diatur dengan per-undang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Seharusnya kita harus kembali kepada bentuk isi, sifat dan fungsi dari hukum lingkungan itu sendiri yang merupakan bagian dari hukum administrasi Negara yang artinya bahwa hukum administrasi Negara bukan hukum pidana akan tetapi memuat sanksi pidana, karena tujuan dari hukum administrasi Negara adalah untuk menyelenggarakan tatanan administrasi yang diutamakan. Sedangkan penuangan azas-azas hukum pidana yang termuat di dalam norma-norma hukum administrasi merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan administrasi manakala perbuatan melanggar hukum itu dapat mengakibatkan terancamnya 71 keselamatan manusia ataupun terancamnya segi-segi keuangan Negara.Bukti tentang terancamnya keselamatan jiwa manusia adalah : bahwa erosi dan banjir banyak dibuktikan sebagai akibat dari illegal loging, sedangkan kayu dan pohon-pohon yang ada dihutan merupakan aset negara yang dapat di hitung dengan uang, oleh karena itu dengan adanya illegal loging maka Negara telah kehilangan asset yang sedemikian besar seperti halnya dengan korupsi terhadap keuangan Negara.Menurut hemat penulis : ketentuan-ketentuan sanksi pidana yang terdapat didalam undang-undang lingkungan hidup itu masih memerlukan perangkat-perangkat hukum lain dalam hal ini hukum pidana yang menjabarkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut : 1.Pengaturan lebih lanjut dalam hukum pidana tentang kejahatan dan pelanggaran yang kita sebut sebagai Illegal logging. 2.Dimasukkannya dalam ketentuan hukum acara pidana, tata cara penyelesaian dan /atau pengadilan mengenai pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup (KUHAP) sehingga pelanggaran lebih-lebih kejahatan Illegal logging dapat dipandang sebagai extraordinary crime, yang dalam konteks ilmu hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk dari eco crime. Penulis berpendapat bahwa pelanggaran dan kejahatan lingkungan yang sanksi hukumnya diatur dalam norma-norma pada UU LIngkungan hidup dengan mempertahankan azas subsidiaritas cukup memadai namun masih diperlukan pengaturan hukum lebih lanjut terhadap ketentuan pidana terutama yang telah dipaparkan dalam penjelasan umum UU tersebut angka ketujuh alinea kelima terutama dalam kaitannya dengan masalah parameter tentang tingkat kesalahan pelaku yang relative berat atau akibat perbuatannya relative besar dan atau perbuatannya tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat . Hal ini penting dalam rangka kepastian hukum tentang pengertian mengenai tingkat kesalahan pelaku, tingkat perbuatan yang relatif besar dan tingkat keresahan masyarakat. Dengan menggunakan teori dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakkan hukum, uraian yang terdahulu telah menggambarkan bahwa dari segi faktor hukum telah 72 memperlihatkan bahwa kelengkapan norma hukum tentang penyelenggaran penegakan hukum terhadap Illegal logging yang terdapat baik di dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam KUHP serta KUHAP perlu untuk menindaklanjuti dan/atau melengkapi dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum baru untuk memperjelas dan mempertegas parameter dan atau ukuran tentang tingkat kesalahan pelaku, besaran dampak yang ditimbulkan, akibat perbuatan pelaku,maupun pengaturan tentang beracara pada penyelesaian hukum terhadap tindak pidana Illegal logging. Oleh sebab itu, karena menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto juga menyangkutkan faktor-faktor menghukum yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penegakan hukum Illegal logging maka berdasarkan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi yang mendalam telah dapat dibuktikan bahwa jaringan sindikasi perbuatan melanggar hukum Illegal logging telah melibatkan berbagai pihak termasuk di dalamnya yang menurut ilmu lingkungan merupakan stakeholder yang wajib secara aktif ikut untuk melestarikan lingkungan. Dari uraian terakhir ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak selalu bergantung atau lengkap atau tidak lengkapnya norma-norma yang tertuang di dalamnya tetapi juga bergantung kepada tingkat kesadaran dan kepatutan hukum dan fasilitas yang menunjangnya. (antara lain kelembagaan, finansial dan hubungan antar lembaga penegak hukum).