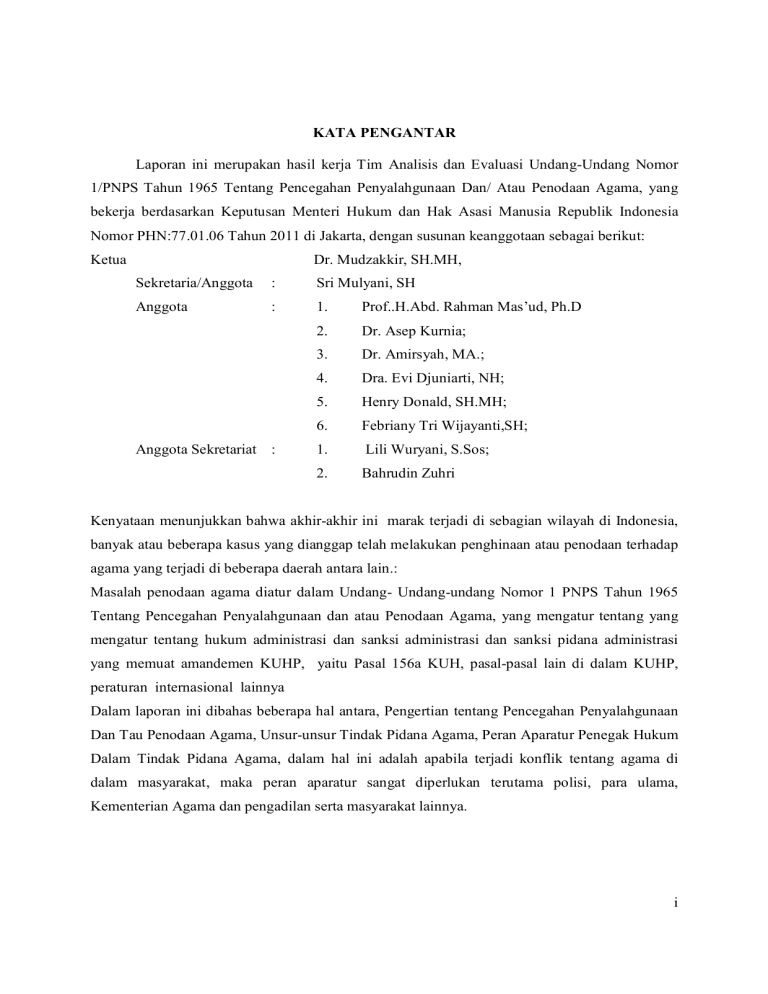

i KATA PENGANTAR Laporan ini merupakan hasil kerja Tim

advertisement