9 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Workaholism atau

advertisement

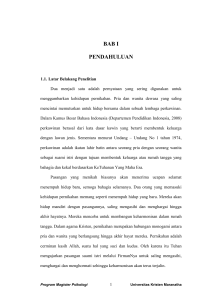

BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Workaholism atau Shigoto-chuudoku (仕事中毒 仕事中毒) 仕事中毒 Sama seperti ungkapan “ketagihan bekerja”, istilah workaholic pada umumnya mengandung konotasi yang negatif. Oates dalam Fujimoto (2014:50), mendefinisikan kata “workaholism” sebagai “seseorang yang kebutuhan kerjanya menjadi berlebihan hingga menimbulkan gangguan yang nyata pada kesehatan, kebahagiaan pribadi, hubungan antar pribadi dan pada kelancaran fungsi sosialnya”. Akan tetapi, beberapa orang melihat workaholism memiliki aspek yang positif seperti senang akan pekerjaan atau mendapatkan banyak keuntungan dari pekerjaan. Contohnya Machlowitz dalam Fujimoto (2014:50) mengemukakan, walaupun terdapat aspek yang tidak diinginkan dari workaholism, “menyamaratakan semua workaholism dengan perasaan khawatir, lelah dan tidak senang itu tidak benar”. Oleh karena itu, workaholism dapat didefinisikan dengan berbagai cara berdasarkan dari aspek positif atau negatif yang dilihat. Fujimoto (2014:50-51), mengatakan workaholic sering didefinisikan sebagai seseorang yang secara sukarela bekerja dalam jangka waktu yang panjang atau tidak terganggu dengan jam kerja yang panjang. Akan tetapi, aspek sukarela ini terbagi menjadi dua pihak : seseorang yang “kondisi mentalnya sehat karena dia ‘benar-benar’ tidak merasa terganggu oleh kerja lembur” dan seseorang yang “kondisi mental yang dapat memburuk karena orang tersebut ‘dibuat untuk berpikir bahwa dia ingin bekerja’ oleh beberapa tekanan”. Hal ini dikatakan sebagai perbedaan antara “ditarik untuk bekerja” (tertarik untuk bekerja dikarenakan adanya kesenangan yang dihasilkan) dan “didorong untuk bekerja” (didorong untuk bekerja dikarenakan obsesi seseorang) Tabassum dan Rahman (2012:84) menjelaskan tiga elemen dari workaholism : “work involvement”, “driven”, dan “work enjoyment” dengan contoh, seperti : menghabiskan waktu luangnya dengan mengerjakan proyek dan aktivitas konstruktif lainnya dapat menjadi contoh dari work involvement. Drive atau dorongan terhadap pekerjaan dapat lebih dimengerti jika seseorang merasa 9 10 punya kewajiban untuk bekerja meskipun ketika dia tidak merasakan adanya kesenangan dalam pekerjaannya. Ketika seseorang bekerja lebih dari yang diharapkan, hanya dikarenakan adanya kesenangan di dalam pekerjaan, maka itu disebut sebagai adanya kesenangan dalam pekerjaan atau work enjoyment. Sedangkan Fujimoto (2014:54) di dalam penelitiannya, pada work involvement menggunakan pertanyaan seperti berikut; pekerjaan terus datang dan saya harus mengerjakan semuanya dalam sekaligus. Schaufelli, Taris dan Bakker dalam Fujimoto (2014:51) mendefinisikan workaholism sebagai suatu keadaan yang tidak diinginkan yang mirip dengan ketagihan, dan mengarahkan sebuah analisa yang memisahkan aspek positif workaholism (work engagement) dari aspek negatif workaholism (bekerja keras dengan terpaksa). Tiga elemen dari Spence dan Robbins dalam Fujimoto (2014:51) menunjukkan, tingkat “work involvement” dan “work enjoyment” tinggi dalam aspek positif ketika “driven” rendah. “work involvement” dan “driven” tinggi dalam aspek negatif ketika tingkat “work enjoyment” rendah. Gambar 2.1 : Pengaturan Konsep yang Berkaitan dengan Workaholism Sumber : Workaholism and Mental and Physics Health (Fujimoto, 2014:52) Konsep pada gambar di atas disusun berdasarkan dua elemen, yaitu : “activity level” (tingkat aktifitas) dan “attitude toward/perception of work” (sikap/pandangan terhadap pekerjaan). “Work engagement” menunjukkan tingkat 11 aktifitas yang tinggi dan sikap/pandangan terhadap pekerjaan (perasaan senang) yang positif (“saya ingin bekerja”). Di sisi lain, “workaholism” menunjukkan tingkat aktifitas yang tinggi tapi sikap/pandangan terhadap pekerjaan (tidak senang) yang negatif (“saya harus bekerja”). Fujimoto (2014:52) juga mengatakan “well-being” (keadaan kesehatan, absen kerja, kebahagiaan) menunjukkan adanya hubungan negatif dengan workaholism dan hubungan positif terhadap work engagement. 2.2 Konsep Keharmonisan atau Wa (和 和) Prinsip yang paling dihargai dan masih hidup di dalam lingkungan sosial Jepang hingga saat ini adalah konsep wa atau harmoni. Dalam bisnis, ‘wa’ tercermin sebagai tindakan menghindari sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme dan pemeliharaan hubungan yang baik meskipun adanya perbedaan pendapat. (Communicaid) Berikut adalah penjelasan Araki (2012:12) mengenai “wa”: 十七条憲法の第一条「以和為貴」の「和」は、礼=秩序を踏ま えた「和」であった。翻って現代の我々が世界の「和」を考 える時、秩序が不可欠であるということを忘れてはならない。 また「和の文化」について考えると、日本の文化のなかで、 外国の影響を受けていない文化は少ないのではないだろうか。 多かれ少なかれ海外からの影響を受けて発展するのが文化な のである。すなわち「和の文化」とは、様々な文化を融合・ 調和させて結実し、現在も発展を続ける日本独自の文化なの である。 Terjemahan : Dalam pasal pertama dari ke-17 Pasal Konstitusi, wa( 和 ) berlandaskan dari rei (礼) dan chitsujo (秩序). Sampai sekarang ini, apabila kita memikirkan dunia wa, chitsujo tidak dapat dipisahkan dari wa. Selain itu, apabila kita memikirkan “budaya wa”, di dalam budaya Jepang, budaya yang tidak mendapat pengaruh dari luar sangat sedikit. Kurang lebih budaya ini berkembang dengan pengaruh dari luar negeri. Akhirnya, “budaya wa” ini terbentuk dari hasil pencampuran dan harmonisasi. Sampai sekarang budaya karakteristik Jepang ini masih terus berkembang. 12 Dalam penjelasan tersebut, dikatakan bahwa chitsujo tidak dapat dipisahkan dengan wa. Jika diterjemahkan, chitsujo berarti sistem. Kata sistem disini merujuk pada struktur sosial vertikal atau tateshakai (縦社会) yang ada di Jepang. Hal ini berarti tateshakai tidak dapat dipisahkan dari budaya wa. Rice (2004:57) mengatakan istilah wa biasanya diterjemahkan sebagai harmoni. Istilah ini memiliki makna kedamaian dan pemenuhan di dalamnya; dan merupakan dasar dari bagaimana orang Jepang menjalani kehidupannya. Alston dan Takei (2005:13-14) mengatakan menjaga keharmonisan di dalam anggota kelompok, atau yang biasa disebut dengan wa, adalah hal yang dominan dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Dalam perspektif orang Jepang, tidak memberikan jawaban dianggap lebih sopan daripada memberikan respon yang negatif. Memberikan jawaban atau respon yang negatif dianggap dapat merusak keharmonisan sosial atau wa. Mereka akan merasa lebih nyaman untuk tidak memberikan jawaban apa pun daripada diharuskan untuk menjawab “tidak”. Hal yang lebih penting lagi, dibutuhkan pertemuan secara langsung sebagai langkah awal untuk mengembangkan wa. Adanya desakan untuk mempertahankan harmoni mengakibatkan mereka sering menunjukkan kerendahan hati secara terus menerus. Rekan kerja Jepang lebih memilih untuk mengatakan “saya juga merasa demikian” atau “mungkin” daripada menyatakan “ya” secara langsung. Ungkapan-ungkapan ini dianggap sebagai suatu bentuk kesopanan, bukan keraguan. Sebagai tambahan, pertanyaan langsung dianggap terlalu menuntut dan tidak sopan. Seringkali mereka menghindar untuk bertanya karena adanya perasaan takut dianggap terlalu agresif. Kerendahan hati juga menuntut mereka untuk bertanggungjawab jika ada kesalahan yang terjadi. Meminta maaf membuat mereka terlihat sebagai seseorang yang dapat dihormati dan berorientasi pada kelompok. (Alston dan Takei, 2005:14) Hal yang perlu disayangkan dari sikap orang Jepang yang mempertahankan keharmonisan dalam kelompok adalah kecenderungan untuk mematuhi atasan meskipun keliru. Pimpinan kelompok adalah simbol dari kelompok itu sendiri. Membantah pimpinan dianggap sebagai salah satu bentuk dari ketidakpatuhan atau ketidaksetiaan terhadap kelompok. Sejarah Jepang memberikan banyak contoh pimpinan pada jaman feudal yang memberikan permintaan tidak rasional kepada anak buahnya. Dalam kasus seperti ini, mematuhi perintah dianggap lebih 13 penting daripada mengkritik kebijakan resmi atau menolak permintaan. Di sisi lain, menerima permintaan yang tidak masuk akal dari atasan seperti; lembur tanpa digaji, memberikan hiburan yang berlebihan kepada klien yang berpotensi, atau bahkan mengerjakan permintaan atasan yang bersifat personal, dapat membuat atasan atau perusahaan merasa berhutang terhadap orang tersebut. Orang tersebut akan dibalas secara setimpal jika dianggap loyal dan dapat diandalkan. (Alston dan Takei, 2005:14) Lebowitz (2011) mengatakan menjaga keharmonisan di dalam kelompok juga berarti mengikuti hasil keputusan kelompok. Di Jepang, membantah atasan atau kelompok dapat mengganggu keharmonisan. Jadi, tidak mengatakan apapun dan pura-pura mendukung keputusan tersebut merupakan hal yang terbaik walaupun hal tersebut dapat mengakibatkan masalah pada kelompok atau diri sendiri. Mempertahankan keharmonisan kelompok merupakan hal yang lebih baik daripada mencoba untuk mencegah terjadinya kesalahan. Selain itu, orang Jepang juga jarang membela diri mereka ketika mereka dicurangi atau dimanfaatkan. Sebab, hal itu dapat menyebabkan banyak masalah dan mengganggu keharmonisan. Salah satu budaya Jepang yang merupakan bagian dari wa adalah honnetatemae. Honne merujuk pada niat dan perasaan seseorang yang sesungguhnya. Hal ini jarang diungkapkan oleh masyarakat Jepang karena adanya perasaan takut akan mengganggu wa dan perasaan orang lain. Honne adalah perasaan jujur dari seseorang. Sebaliknya, tatemae adalah perkataan yang diucapkan untuk membuat seseorang merasa lebih baik, menjaga wa, dan menghindari konflik yang disebabkan oleh kabar buruk, penolakan atau kritik. Tatemae adalah kebohongan sosial yang tidak memiliki maksud untuk menyampaikan informasi tetapi untuk menjaga perasaan seseorang dengan menghindari tekanan. Budaya tatemae inilah yang menjadi alasan kenapa orang Jepang tidak bisa mengatakan “tidak” secara langsung kepada seseorang. (Alston dan Takei, 2005:19) Seperti yang dapat kita lihat, harmoni adalah sebuah kunci elemen dari kemampuan Jepang untuk bertahan dengan kemampuannya sendiri. Mempertahankan keharmonisan merupakan hal yang lebih penting daripada konsep kebenaran yang abstrak. Hal ini menyebabkan banyaknya keambiguitas yang disengaja. (Rice, 2004:74) 14 Keambiguitas adalah ‘senjata seseorang untuk mempertahankan keharmonisan dengan orang lain’. Ambiguitas dapat menghindari terjadinya konflik dan mendorong kerja tim, dan membiarkan seseorang untuk lebih mudah berbaur ke dalam sebuah kelompok. Pernyataan ini memiliki definisi umum dari ‘kerja tim’. Akan tetapi, menjaga keharmonisan adalah peraturan utama dari tempat kerja Jepang. Konflik – antar pribadi atau dalam tim – adalah hal yang tabu. (Rice, 2004:74) Kawanishi (2009:20) menyebutkan terdapat sebuah survei besar yang meneliti tentang bagaimana cara seseorang mengatasi masalahnya. Survei tersebut menunjukkan bahwa perbedaan keinginan untuk menghadapi masalah tergantung pada latar belakang budaya. Orang Jepang akan mencoba untuk menahan situasi tersebut sebisa mungkin. Mereka tidak percaya akan konfrontasi terbuka atau tindakan nyata. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa menunggu hingga masalah tersebut terselesaikan dengan sendirinya adalah cara yang terbaik. Jika tidak ada jalan keluar, mereka akan pasrah pada keadaan. Walaupun mereka tidak akan mengabaikan tugasnya, tampaknya menerima keadaan lebih baik daripada mencari “penyebab” masalah. Mereka juga lebih memilih untuk mengalihkan perhatian mereka dengan melakukan hal lain atau melupakannya daripada menghadapi “penyebab” masalah secara langsung. Mereka tampaknya berpikir bahwa terlalu banyak memberi perhatian pada masalah dan memenuhi pikiran dengan masalah tersebut adalah hal yang merepotkan. “Akirameru” (諦める)atau menyerah dianggap sebagai tindakan yang dewasa untuk dilakukan. 2.3 Struktur Sosial dan Karakter Jepang Hofstede, seorang profesor yang berasal dari Belanda, mengidentifikasi Jepang sebagai suatu negara kolektif atau negara yang berorientasi pada kelompok dan kebersamaan. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan atau wa menjadi hal yang penting di dalam budaya sosial mereka. Seorang sosiolog bernama Yoshio Sugimoto merangkum 3 pola atau kerangka kerja yang berbeda untuk menjelaskan struktur sosial dan karakter Jepang (Kawanishi, 2009:8), yaitu : 1. Kesediaan Orang Jepang untuk Menekankan Harmonisasi, Persatuan dan Stabilitas Antar Grup Demi Mencapai Persatuan Sosial 15 Sugimoto dalam Kawanishi (2009:8) mengatakan, kesusastraan telah menekankan bahwa integrasi dan harmoni telah dicapai secara efektif di antara kelompok masyarakat Jepang dan membentuknya menjadi ‘masyarakat konsensus’. Hal ini disebutkan untuk menjelaskan kestabilan dan kekompakan tingkat tinggi dalam masyarakat Jepang yang membantu para politikus dan pemimpin lainnya untuk mengatur dan memobilisasi populasi Jepang secara efektif. Selain itu, kemudahan yang didapat dari energi orang Jepang yang memfokuskan diri ke dalam pekerjaannya, telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat. 2. Kurangnya Kepribadian yang Individualistis dan Kebebasan Diri atau Ego Kesetiaan terhadap kelompok dianggap lebih berharga daripada memuaskan kebutuhan individu (Kawanishi, 2009:8). A-type adalah kumpulan perilaku dan gaya hidup yang terlihat dan ditandai dengan persaingan, terburu-buru, tidak sabar, gelisah, agresif, cara bicara yang berapi-api, kewaspadaan yang tinggi disertai dengan menegangnya otot (Jenkins, 2011). Orang A-type dipercaya selalu mengejar kesuksesan individual dengan penuh semangat. Mereka bisa menjadi sangat agresif dan bahkan berseteru dengan orang lain. Akan tetapi, karakter pria A-type di Jepang berbeda dengan kepribadian A-type di Amerika Serikat (Kawanishi, 2009:57). Pria A-type di Jepang memiliki kecenderungan untuk menahan perasaan mereka hingga pada tingkatan yang ekstrim dan sangat berhatihati untuk tidak menciptakan konflik dengan orang lain di tempat kerja. Rasa tanggung jawab dan kewajiban yang kuat – terutama dalam hubungan relasi antar manusia – adalah ciri khas dari pria A-type Jepang. Kesediaan untuk mengorbankan diri sendiri demi mendapatkan nilai positif dari orang lain juga merupakan karakter pria A-type Jepang. Ketika mereka diminta oleh rekan kerjanya untuk melakukan sesuatu, sulit bagi mereka untuk mengatakan “tidak”. Selain itu, mereka cenderung merasa bersalah jika mereka tidak kerja lembur atau jika 16 mengambil waktu istirahat ketika yang lain masih bekerja. Semakin Atype seseorang, semakin mereka akan mencoba untuk berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, dengan resiko frustasi, cemas dan marah pada diri mereka sendiri. (Kawanishi, 2009:57) Apa yang menyiksa orang Jepang adalah bentuk relasi tradisional yang disebut shigarami. Shigarami mengacu pada belenggu yang membatasi psikologi seseorang untuk bertindak bebas. Shigarami mengingatkan orang Jepang atas kewajiban, tanggung jawab dan loyalitas yang dibutuhkan dalam kelompok dimana mereka berada. Walaupun shigarami telah melindungi orang Jepang dari rasa kesepian yang didapat dari kemandirian, kata ini secara mengejutkan mengandung makna yang berat dan tak tertahankan bagi siapa saja yang memikirkannya. Hal ini direspon dengan sikap menyerah biasanya; “shikata ga nai” atau “apa boleh buat, saya harus pasrah padanya”. Di tempat kerja maupun di rumah, shigarami mengekang orang Jepang untuk menjadi dirinya sendiri. (Kawanishi, 2009:139) Hubungan di dalam kantor berkaitan dengan shigarami. Shigarami berarti tambak, sebuah pagar yang digunakan untuk memerangkap ikan di sungai. Kata shigarami sering digunakan oleh orang Jepang untuk mendeskripsikan diri mereka. Hal ini merujuk pada bagaimana cara relasi manusia itu saling berhubungan. Jika salah satu ikatannya rusak, maka keseluruhan strukturnya akan rusak. Mereka berhati-hati untuk tidak merusak hubungan ini. (Lo, 1990:48) Matsui dalam Lo (1990:49) mengatakan, penggunaan istilah shigarami mirip dengan amae, sebuah teori ‘manja’ yang dijelaskan oleh Doi. Jika seorang atasan tidak ingin mengerjakan sebuah proyek dan memberikannya kepada bawahannya, bawahannya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan adanya rasa persahabatan atau ketergantungan pada atasan. Itu adalah amae. Orang Jepang memiliki sistem shigarami ketika atasannya memberikan perintah kepada bawahannya. Bawahan tidak memiliki perasaan yang spesial terhadap atasannya, tetapi mengerjakan perintah tersebut agar mereka tidak merusak hubungan kerja yang ada. 17 3. Penggambaran Masyarakat ke Dalam Hubungan Antar Grup Sugimoto dalam Kawanishi (2009:8), mengatakan masyarakat Jepang digambarkan dalam hubungan antar grup. Terutama pada orientasi kelompok orang Jepang dan kesadaran akan adanya hirarki dan klasifikasi secara vertikal yang kuat. Menurut Nipoda (2002), hirarki adalah bagian yang penting dari budaya Jepang. Struktur ini tercermin di semua bagian dalam kehidupan Jepang. Terbentuknya hirarki tergantung pada senioritas, peran sosial dan jenis kelamin. (Nipoda, 2002) Alston dan Takei (2005:61) mengatakan terdapat kesadaran hirarki yang kuat di antara orang Jepang yang memaksa orang yang berada di peringkat lebih rendah untuk tunduk kepada senior dalam hal berbicara, bertanya dan memberi respon terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Bawahan harus mematuhi dan menghormati atasan dankata hormat harus digunakan saat berbicara kepada senior. Menurut Takekuro (2010), ungkapan hormat orang Jepang dideskripsikan berdasarkan sifat tetap secara keseluruhan dari konteks sosial (seperti pidato formal, hubungan hirarki dengan lawan bicara dilihat dari umur dan status, tidak memiliki hubungan yang dekat dengan lawan bicara). Takekuro mengatakan referent honorifics dibagi menjadi dua yaitu : bentuk ungkapan hormat atau sonkeigo (尊敬語) dan bentuk ungkapan rendah hati atau kenjougo ( 謙 譲 語 ). Sonkeigo dapat menaikkan status orang yang menjadi subjek pembicaraan, sedangkan kenjougo dapat menurunkan status orang yang berada pada posisi subjek atau pembicara. 18