Nyeri Neuropatik

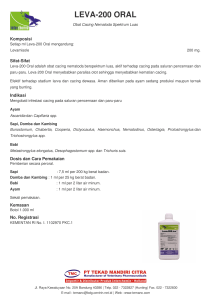

advertisement