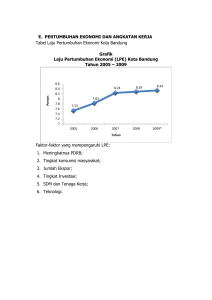

analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap produk

advertisement