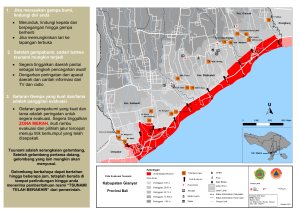

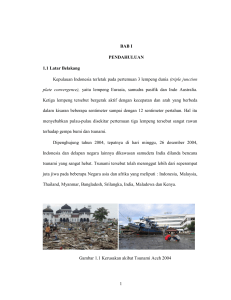

4. hasil dan pembahasan

advertisement