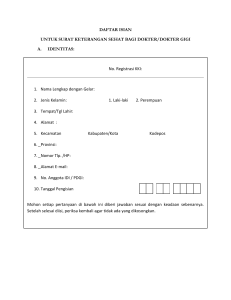

Cover Buku Kajian

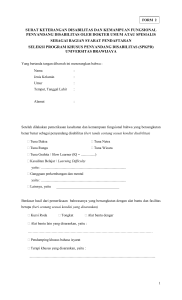

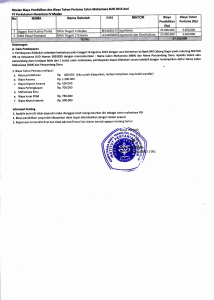

advertisement