Agustus No.40_Hari Kustanto Krisis Negara Kebangsaan (word 2003)

advertisement

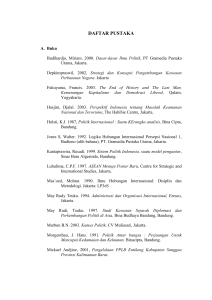

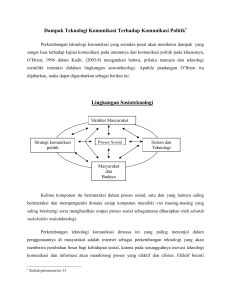

KRISIS NEGARA KEBANGSAAN DAN KEBANGKITAN ETNONASIONALISME J. B. Hari Kustanto Indonesia mer upakan negara yang kompleksitas sosial budayanya amat luar biasa. Di sana, hidup anggota-anggota dari kurang-lebih 500 kelompok etnis yang berbicara dengan bahasa masing-masing di samping bahasa Indonesia, dan tetap memper tahankan adat-istiadat ser ta identitas etnisnya sendiri. Apakah yang dapat mempersatukan berbagai kelompok etnis itu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Inilah salah satu masalah kebangsaan yang tidak kunjung selesai di Indonesia. T ulisan ini mencoba meneliti dialektika antara etnisitas dan nasionalisme dalam sejarah Indonesia, dan menawarkan “multikulturalisme” sebagai langkah solusi untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. 1.1 Etnisitas dan Nasionalisme Ada dua model yang saling berinteraksi dan juga bersaing di berbagai tempat di dunia, khususnya di negara Dunia Ketiga (Brown 1994: 258-265). Masing-masing dari model itu mempunyai kelebihan serta kekurangan, dan tugas pokok kita di awal abad ke-21 ini adalah menemukan cara untuk mendamaikan keduanya dan membangun sintesa bar u di dalam kehidupan politik masyarakat. Per tama, nasionalisme negara kebangsaan (nation state) atau nasionalisme politis, yang melihat bangsa sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, bahasa, atau agama. Anggota-anggota suatu negara kebangsaan mer upakan satu bangsa karena mereka ingin dan percaya akan menjadi satu bangsa; dan kebangsaan di sini Arah Reformasi Indonesia dir umuskan berdasarkan asumsi kesamaan kewajiban, hak dan kedudukan semua warga Negara. Konsep nasionalisme politis inilah yang dianut Indonesia. Kedua, n a s i o n a l i s m e b u d a y a atau nasionalisme etnis, yang juga sering kali dikenal sebagai etnonasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis, agama, atau ras sebagai basisnya. Munculnya etnonasionalisme berkaitan dengan terjadinya reaksi-reaksi dan perlawanan-perlawanan terhadap Negara yang terlalu memusat dan hegemonik, serta gerakan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas politik yang bernama “Negara kebangsaan”. Sejak awal, proyek kebangsaan Indonesia sebenarnya telah mengacu kepada multikulturalisme, sekurang-kurangnya dalam ar ti “perayaan keanekaragaman etnis ser ta komitmen pada kesetaraan antar-etnis” (Brown 2000: 128). Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika meringkaskan aspirasi-aspirasi untuk membentuk satu bangsa yang terdiri dari banyak kelompok etnis yang hidup dalam batas-batas negara. Akan tetapi, juga sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah dilanda konflik yang bersandar pada identitas etnis, ras, agama dan kedaerahan. Antropolog Clif ford C. Geer tz membedakan empat tahap per ubahan nasionalisme di Indonesia dan di negara-negara Dunia Ketiga lainnya, yaitu: “tahap saat gerakangerakan nasionalis terbentuk dan terkristal; tahap ketika gerakangerakan itu menang; tahap ketika gerakan-gerakan itu mengorganisasi diri menjadi negara-negara; tahap (tahap sekarang) saat setelah terorganisasi dalam negara-negara, gerakan-gerakan itu menemukan diri mau tidak mau harus merumuskan dan memantapkan hubunganhubungan mereka baik dengan negara-negara yang lain maupun dengan masyarakat-masyarakat yang belum teratur, tempat dari mana mereka dahulu muncul” (1973: 238), untuk menemukan identitas nasional mereka. Pada tahap per tama, di Indonesia, perasaan senasib sepenanggungan akibat penindasan yang lama oleh penjajah mendorong sekelompok kecil cendekiawan nasionalis–yang banyak belajar dan berkenalan dengan ide-ide Barat tentang nilai-nilai universal kebebasan dan keadilan–untuk berkumpul dan menciptakan ideide, konsep-konsep, program-program, ser ta par tai-par tai, yang ber fokus pada tuntutan-tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan. 2 Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme Mereka membayangkan masyarakat Indonesia yang berdasar pada prinsip-prinsip modernitas dan toleransi. Pada waktu itu “kemerdekaan” dipahami bukan saja sebagai kebebasan dari pemerintah kolonial belaka, tetapi juga dalam arti bebas dari pemerasan negara, tuantuan tanah, dan penguasa-penguasa lokal. Kesadaran nasional yang berkembang dalam diri para cendekiawan itu kemudian membawa pada tahun 1928, di dalam kongres pemuda nasional kedua, kepada sumpah organisasi-organisasi pemuda untuk menciptakan satu negara, satu bangsa dan satu bahasa. Perbedaan-perbedaan etnis, budaya, ideologis, dan historis yang ada di antara mereka tidak menjadi masalah di mata para nasionalis, karena cita-cita bersama akan kebebasan diharapkan akan membawa ke suatu negara merdeka dan negara itu akan menciptakan suatu identitas kolektif– negara tersebut akan membuat bangsa. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, nasionalisme terbukti menjadi semangat kolektif karena para pemimpin dari organisasiorganisasi berbeda di nusantara mencapai konsensus pada persoalanpersoalan yang sulit. Proklamasi disusul dengan tindakan terburuburu untuk menciptakan sebuah republik yang mencakup semua wilayah bekas koloni Belanda. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diciptakan oleh Jepang sebelum menyerah, menyusun Undang-undang Dasar (UUD), memilih Sukarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan mengubah nama menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat yang ber tindak sebagai pemerintah bar u. UUD 45, dengan pembukaannya dan juga penerimaan ideologi Pancasila, melambangkan konsensus di antara para nasionalis dari semua kelompok, termasuk mayoritas Muslim. Pada kurun waktu antara 1945 dan 1949, menjadi jelas bahwa negara nasional muda itu menerima dukungan kuat dari mayoritas penduduk, saat orang-orang membela negara mereka melawan usahausaha Belanda yang keras kepala untuk menghancurkan kesatuan Republik. Revolusi dari tahun 1945 sampai 1949 memiliki dampak besar pada pembentukan kesadaran nasional di antara massa-massa yang luas di Indonesia. Pada tahun 1950, kesatuan nasional telah menjadi simbol yang sedemikian kuat sehingga sistem negara-negara federal yang diciptakan oleh Belanda diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 Arah Reformasi Indonesia Akan tetapi, sesudah kedaulatan diakui secara internasional dan musuh dari luar telah disingkirkan, segudang masalah pembentukan negara dan bangsa muncul. Antusiasme pada kesatuan telah menyembunyikan aneka perbedaan pandangan tentang bentuk pemerintahan yang akan diambil, bagaimana hubungan individu dengan negara akan diatur, dan kebijakan etnisitas seperti apa yang akan diterapkan. Sebagian masyarakat tidak hanya ingin menentang kembalinya penjajah, tetapi juga ingin mengubah selur uh tatanan sosial yang sudah dipakai Belanda untuk menjajah. Di kota maupun di pedalaman muncul tuntutan agar semua bekas kaki tangan Belanda atau Jepang digeser saja. Sasarannya bukan hanya pejabat Indonesia dan para pemimpin tradisional yang sudah mengabdi penjajah, melainkah juga orang-orang Tionghoa dan Indo yang sering menikmati keuntungan dari sistem kolonial itu. Kebencian yang meluas terhadap orang-orang yang pernah mengabdi pada sistem kolonial itu diperkuat dengan kecurigaan bahwa mereka tetap setia kepada penjajah dan akan bekerja demi kembalinya penjajah. Dari tahun 1950 sampai dengan 1962, Indonesia harus menghadapi pember ontakan-pember ontakan serius di beberapa daerah. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat mulai pada tahun 1948 dan diikuti oleh gerakan separatis di Maluku pada tahun 1950 – satusatunya gerakan separatis pada tahun-tahun itu yang sungguh-sungguh ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan rakyat Aceh melawan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di Jakarta pecah pada tahun 1953. Ruth McVey (1996: 20) melukiskan keadaan pada waktu itu sebagai berikut: “The young state did not have the economic and administrative resources to control and satisfy those who claimed its recognition of their needs. Political parties, which were now the fulcrum of policymaking, lacked organization and a clear sense of direction now that sovereignty had been achieved. They turned increasingly to religious and ethnic appeals in order to attract followings, and thus they exacerbated centrifugal pressures. Most, moreover, had their strength on Java; of the main parties only the modernist Islamic Masyumi was important in the Outer Islands, and gradually it came to represent regional resentment of Javanese rules. In some areas, such as Bali, the parties attached themselves to long-standing local rivalries. In places 4 Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme where indigenous hierarchies had more completely dissolved–anda especially on Java, the crystallized religious, cultural, and economic variations into distinct ideological communities which compoted for political power. By the middle of the 1950s it looked very much as if the hard-won Indonesian nation-state might fall apart.” Pada tahun1956 dan sesudahnya, muncul pemberontakanpemberontakan per wira militer daerah di Sumatra dan Sulawesi Utara yang mengecam kebijakan satu pihak dari otoritas pusat di Jakarta dan menuntut otonomi lebih besar bagi daerah-daerah. Pemberontakanpemberontakan tersebut menyebabkan pada bulan Febr uari 1957 dikeluarkannya Undang-Undang Keadaan Darurat dan Undang-Undang Keadaan Perang. Dengan kedua undang-undang itu Angkatan Darat menjadi sangat berkuasa dalam politik di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bulan Desember 1957 terjadi kampanye Sita Modal Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisir pada tahun 1958 dan Angkatan Darat mengambil alih bekas per usahaan-per usahaan tersebut. Sejak 1957-1958, Angkatan Darat sudah sangat berkuasa dalam bidang politik dan ekonomi Indonesia. Angkatan Darat berhasil mendesak Bung Karno untuk “Kembali ke UUD-45,” pada tanggal 5 Juli 1959. Campur tangan Angkatan Darat dalam bidang pemerintahan dan perekonomian tersebut antara lain dipakai untuk melemahkan posisi minoritas T ionghoa dengan secara paksa memindahkan mereka ke kota-kota (Ricklefs 1993: 404). Kesatuan negara kebangsaan mendapatkan prioritas utama di atas kepentingan-kepentingan lain. Nasionalisme masih menjadi kekuatan pemersatu dalam negara kebangsaan, tetapi basis massanya jauh lebih sempit daripada periode-periode sebelumnya. Ingrid Wessel, dalam tulisannya tentang “nasionalisme negara” di Indonesia pada masa rezim Orde Baru, mengatakan bahwa “secara keseluruhan, tahap-tahap yang berbeda dari nasionalisme sebagai ideologi anti kolonial untuk meraih kemerdekaan dan nasionalisme sebagai ideologi untuk menciptakan serta membela negara merdeka har uslah dilihat sebagai tahap pada saat nasionalisme menjadi kekuatan yang dapat dibenarkan, tanpa konotasi-konotasi merendahkan yang belakangan menjadi dominan” (1994: 36). Akan tetapi, seper ti dikatakan Clifford C. Geertz (1973: 246): 5 Arah Reformasi Indonesia “[P]enyembelihan massal tahun 1965 ............... menandai akhir sebuah tahap kemajuan nasionalisme Indonesia...... slogan-slogan kesatuan (‘satu bangsa, satu bahasa, satu negara’; ‘dari banyak, menjadi satu’; ‘keselarasaan kolektif,’ dan seterusnya) yang tidak mudah untuk dipercaya begitu saja, sekarang dibuat tidak masuk akal sama sekali......... keanekaragaman pada masa lampau, tampaknya juga harus menjadi keanekaragamaan pada masa kini.” Setelah pembunuhan massal 1965 masyarakat Indonesia sontak ketakutan untuk berpolitik. Ketakutan ini dilembagakan dengan screening bersih lingkungan, bersih diri, litsus, wajib lapor untuk bekas tahanan politik, kartu penduduk yang dicap ET, dan sebagainya. Sekitar satu juta orang menjadi tahanan politik selama belasan tahun. Slogan yang diperkenalkan luas adalah Trilogi Pembangunan; stabilitas, per tumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Peristiwa-peristiwa 1965, menur ut Clif ford C. Geer tz (1973: 283), semakin memperdalam ketegangan antara kelompok-kelompok primordial, meskipun ekspresinya belum tampak. Akibat pembunuhan massal 1965 mungkin baru akan muncul di kemudian hari (Geertz 1973: 326). Di bawah Orde Baru, negara menempatkan diri sebagai otoritas penguasa atas suatu wilayah dengan menggunakan nasionalisme untuk tujuan integrasi nasional. Nasionalisme bahkan ber fungsi sebagai alat untuk stabilisasi dan pembenaran elit yang memerintah. Untuk masyarakat dilaksanakan politik “massa mengambang”. Dwi Fungsi ABRI menjadi sangat dominan dalam bidang politik. Per wira-per wira militer menduduki jabatan strategis dalam birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan politik hanya terjadi di lapisan sangat elit, seper ti misalnya dalam Peristiwa 15 Januari pada tahun 1974 (Malari) dan aksi-aksi mahasiswa pada tahun 1974 dan 1978. Aksiaksi itu pun kemudian dihentikan dengan politik NKK/BKK sejak 1978 (lihat Bagan Str uktur Kekuasaan Orde Bar u: Tiga Tahap Evolusinya). Pada tahun 1990an kesatuan Indonesia yang dipaksakan di bawah ancaman kekuatan militer itu tampak rapuh. Masyarakat mulai bergerak kembali. Hal tersebut antara lain terlihat dalam munculnya LSM-LSM dan serikat bur uh. LSM dan kelompok-kelompok mahasiswa mengadakan banyak aksi solidaritas membela korban penggusuran, seper ti misalnya dalam kasus Kedung Ombo, Nipah, 6 Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme Garut dan lain-lain. Aksi-aksi buruh terjadi di mana-mana, dan yang sangat besar terjadi di Medan (1994) dan Surabaya (1996). Pembunuhan Marsinah, buruh wanita di Sidoarjo, menjadi persoalan nasional. Mahasiswa juga mengadakan aksi-aksi bersama buruh. Keputusan pemerintah untuk membredel Tempo-Detik-Editor (1994) dilawan dengan aksi-aksi jalanan. Perlawanan masyarakat terlihat gigih sekali dalam krisis yang terjadi dalam Partai Demokrasi Indonesia (Peristiwa 27 Juli 1996). Pada tahun 1996 mulai terlihat aksi-aksi berdasarkan primordialisme. Bulan Juni ada 11 gereja dibakar di Surabaya, bulan Oktober terjadi peristiwa Situbondo, bulan Desember terjadi peristiwa Tasikmalaya. Pada tahun 1997 bulan Januari terjadi bentrokan besar antara etnik Dayak dan etnik Madura di Kalimantan Barat, dan bulan Febr uari terjadi peristiwa Rengasdengklok. Pukulan krisis ekonomi tahun 1997 dan kemiskinan yang ditimbulkannya memperparah ketegangan-ketegangan etnik dan hubungan antar umat beragama. Akhirnya, kejatuhan rezim Orde Baru merobohkan benteng peredam ketegangan politik, agama, dan etnik yang selama ini telah membebani struktur masyarakat Indonesia. Ada tuntutan-tuntutan otonomi daerah dan bahkan kemerdekaan, yang menyer tai protes-protes terhadap kelalaian pemerintah pusat dalam memerhatikan budaya dan tradisi budaya daerah yang berbeda-beda, sistem pembagian pendapatan daerahpusat yang tidak adil (padahal pemerintah pusat telah menguras sumber daya alam daerah), dan kekejaman militer di masa lampau. Kekerasan yang terjadi pada waktu itu menunjukkan bahwa identitas etnoreligius tetap menjadi kekuatan pengerah massa yang penting dalam politik daerah. Kekhawatiran bahwa Indonesia akan terceraiberai menjadi kapling-kapling etnonasionalisme masih terasa sampai sekarang. 1.2 Format Masyarakat Multikultural sebagai Solusi Dialektika antara etnisitas dan nasionalisme dalam sejarah Indonesia, seper ti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dalam praktiknya nasionalisme yang berkembang di Indonesia tidak persis cocok untuk dimasukkan baik ke dalam kategori nasionalisme politis atau pun ke dalam kategori nasionalisme budaya. Di satu pihak, 7 Arah Reformasi Indonesia negara Indonesia menawarkan kesetaraan hak-hak kewarganegaraan kepada semua warga negara tanpa memandang ciri-ciri budaya; tetapi, di lain pihak, negara juga mendefinisikan bangsa Indonesia dari sudut pandang budaya. Ambiguitas atau kerancuan dalam penandaan negara kebangsaan inilah yang telah menghalangi pengelolaan efektif hubungan-hubungan antara negara dengan kelompok-kelompok etnis. Asal-usul ambiguitas dalam r umusan kebangsaan Indonesia ini begitu jelas. Para elit negara menganggap nasionalisme budaya memberikan basis yang lebih kuat untuk kohesi politik dan loyalitas sosial daripada nasionalisme politis; dan, tentu saja, nasionalisme politis dianggap berasal dari Barat ser ta berkonotasi kolonialis. Meskipun memiliki pluralisme budaya, masyarakat Indonesia dapat mengambil, dari sejarah pra-kolonialnya, gambaran akan seperangkat ciri-ciri budaya yang dominan dan nilai-nilai yang membentuk inti untuk definisi kebangsaan kontemporer. Seper ti dikatakan oleh Eric Hobsbawn, negara kebangsaan yang sekarang sering direka-ciptakan seolah-olah sudah sejak dulu ada. Misalnya, dikatakan bahwa kebangsaan Indonesia telah berproses sejak abad ke-9 (Sriwijaya) dan abad ke-14 (Majapahit). Pada masa Orde Baru, sejarah-sejarah lokal dan regional dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga dapat tercakup di dalam historiografi nasional. Persoalan etnonasionalisme ternyata tidak bisa dipecahkan hanya dengan cara menekan atau menjinakkan kekuatan-kekuatan etnis yang mengancam tatanan dan integrasi sosial, sebab sumber permasalahannya terletak pada corak masyarakat majemuk (plural society) Indonesia yang terlalu mengedepankan keanekaragaman kelompok etnis. Corak masyarakat seperti itu terbukti telah membuka banyak peluang bagi munculnya persaingan etnis dalam memperebutkan kedudukan ser ta sumber daya, dan juga terjadinya dominasi satu kelompok etnis atas kelompok-kelompok etnis yang lain. Di samping itu, seper ti ditegaskan oleh Suparlan (2001: 2),”Landasan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang bercorak masyarakat majemuk berisikan potensi-potensi kekuatan primordial yang despotik dan otoriter” yang tidak memberi jalan bagi usaha- 8 Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme usaha “mewujudkan adanya masyarakat sipil yang demokratis.” Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah mengupayakan terbentuknya masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural. Sentral dalam konsep masyarakat multikultural adalah ide tentang kesetaraan kelompok-kelompok budaya. Hak-hak budaya kelompok-kelompok yang berbeda ditekankan dan dilindungi oleh hukum. John Rex (1997: 205-220) melukiskan masyarakat bercorak multikultural sebagai “Suatu masyarakat yang merupakan kesatuan di dalam domain publik dan mendorong keanekaragaman dalam apa yang dianggap sebagai hal-hal pribadi atau komunal.” Di dalam masyarakat bercorak multikultural, berlaku sebuah kebudayaan dan seperangkat hak-hak individual yang mengatur domain publik, dan berlaku berbagai kebudayaan komunitas yang lebih kecil di domain domestik pribadi dan komunal. Pranata-pranata utama yang menjadi unsur dari domain publik adalah pranata hukum, politik, dan ekonomi. Hukum menentukan hak-hak setiap individu dan bagaimana seseorang diinkorporasikan ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural yang ideal, semua individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Di dalam bidang politik, setiap individu dan kelompok dianggap memiliki hak yang sama untuk menggunakan kekuatan politik melalui pemilihan atau saranasarana lain. Bidang ekonomi per tama-tama mengacu kepada pasar. Pasar har us mencegah masuknya penipuan dan penggunaan kekuatan yang memaksa; demikian juga, pasar har us tidak memasukkan konsep tentang amal atau derma, yaitu konsep yang menjadi milik dari komunitas kecil dan “moralitas rakyat’ (folk morality). Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, moralitas dan agama termasuk dalam bidang pribadi. Dalam tulisannya tentang masyarakat multikultural, John Rex (1997: 211) mengatakan: “All that I wish to claim is that it is to be assumed in multicultural society that no individual has more or less rights than another or a greater or lesser capacity to operate in this world of conflict because of his or her ethnic category.” 9 Arah Reformasi Indonesia Daftar Pustaka Brown, David. ______. “The State and Ethnic Politics in Southeast Asia”. London: Routledge. Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics. London: Routledge. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Mackie, Jamie and Andrew MacIntyre. 1994. “Politics” in Hal Hill (ed.) Indonesia’s New Order. The Dynamics of Socio-Economic Transformation. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin. Pp: 1-53. Mc Vey, Ruth. 1996. “Building Behemoth: Indonesian Constructions of the Nation-State” in Daniel S. Lev and Rut Mc Vey (eds.). Making Indonesia. Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin. Ithaca: Cornell University. Pp: 11-25. Rex, John. 1997. “The Concept of a Multicultural Society” in Montsserrat Guibernau and John Rex (eds.). The Ethnicity. Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge, UK: Polity Press. Pp: 205-220. Suparlan, Parsudi. 2001. “Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia”, Antr opologi Indonesia, Th. XXV, No. 66, Sept-Des. hlm: 1-12. Wessel Ingrid. 1994. “State Nationalism in Present Indonesia” in Ingrid Wessel (ed). Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia. Hamburg: Lit. Pp: 33-47. 10 Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etnonasionalisme Lampiran Struktur Kekuasaan Orde Baru: Tiga Tahap Evolusinya 1965-74 Ciri-ciri pokok 1974-83 1983-90 Konsolidasi politik dan Pertumbuhan mantap, Harga minyak jatuh: pemulihan ekonomi. didorong oleh penghasilan dorongan kuat deregulasi Aliansi anti-komunis meluas dari minyak. Struktur negara dalam kebijakan-kebijakan semakin patrimonialis ekonomi. Status quo politik dengan konsentrasi tinggi tak dapat dilawan. Otoritas pada kontrol politik. presiden sangat “Koalisi Orde Baru” mempribadi. mengalami disintegrasi Hubungan- Tentara (AD) dominan. Tentara masih menjadi hubungan Otoritas presiden masih kekuatan dominan. Otoritas pribadi presiden berada di puncak. kekuasaan belum tidak tertandingi. Kedudukan presiden Pengaruh politik ABRI yang utama Birokrasi lemah dan tidak mudah diserang menurun. Para teknokrat efektif, karena pembersihan pada 1974-78, tetapi mempunyai pengaruh kuat keras dari orang-orang kemudian menjadi lebih atas kebijakan-kebijakan beraliran kiri kuat ketika ekonomi deregulasi. membaik. Birokrasi mendapatkan pengaruh dan menjadi efektif. Pengaruh teknokrat memudar. Unsur-unsur Partai-partai politik sangat Partai-partai direduksi ke tambahan aktif pada 1966-71; peranan kecil di DPR/MPR. dalam struktur kemudian dibatasi Golkar memperoleh kekuasaan pada 1972 menjadi hanya keuntungan di tingkat lokal dua partai gabungan. atas korban partai-partai, Doktrin “massa meski kurang berpengaruh mengambang” membatasi aktivitas partai di Jakarta. Tahap peralihan: Partai-partai berada di titik di daerah pedesaan. beberapa bisnis swasta nadir. Para pemimpin sipil Golkar bertanding dalam dan perusahaan negara dalam Golkar memperoleh Pemilu ’71 dengan tumbuh cepat secara pengaruh pada 1984-88, dukungan pemerintah. besar-besaran, yang lain memperluas keanggotaan Kelompok-kelompok bisnis tertinggal. Pengaruh politik pribadi lemah (tetapi cukong modal masih terbatas. lokal; ABRI mempertegaskan kembali 11 Arah Reformasi Indonesia 1965-74 1974-83 1983-90 memperoleh pengaruh Islam dan PPP mengambil kontrolnya pada 1988-89. pribadi): beberapa sikap lebih oposisi. Konglomerat besar perusahaan negara berkembangbiak, menghimpun kekayaan beberapa semakin dan kekuasaan lokal. berpengaruh. Perusahaan- Islam menjadi kekuatan perusahaan negara besar yang menyokong mendapat serangan rezim Orde Baru melawan karena tidak mampu PKI mendapatkan untung. Sebagai kekuatan politik, Islam melemah; lebih mengarahkan perhatian pada bidang sosialkeagamaan. Iklim politik Terbuka, kompetitif, Pembatasan yang semakin Kontrol sosial lebih ketat, atmosfernya amat besar pada aktivitas politik, dengan konformitas partisipatoris, relatif bebas pers dan pernyataan- ideologis yang dijamin mengungkapkan pernyataan publik. dengan indoktrinasi P4 dan pendapat, kecuali bagi Tetapi LSM-LSM masih asas tunggal. Pembatasan aliran kiri. Penahanan mengharapkan struktur- ketat pada LSM-LSM semena-mena dan struktur administratif dan mencolok terhadap legal institusional yang mantan anggota PKI dan lebih terbuka. para simpatisannya. (Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre, “Politics,” dalam Hal Hill 1994:9) 12