Telisik Ilmiah ”Gamelan Minangkabau”

advertisement

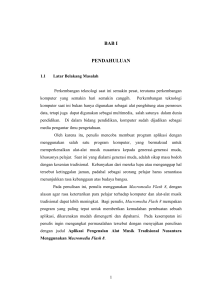

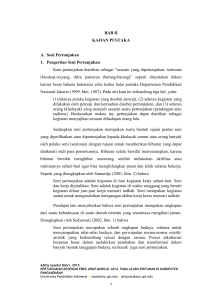

24 KO M PA S, S A B T U, 3 S E P T E M B E R 2 01 6 Akhir Pekan Buku Telisik Ilmiah ”Gamelan Minangkabau” Publikasi ilmiah internasional tentang alat musik idiophone Indonesia selain gamelan Jawa dan Bali boleh dibilang masih langka. Karena itu, terbitnya buku yang membahas talempong Minangkabau dapat dianggap istimewa. OLEH SURYADI M inat Jennifer yang kini menjadi associate professor etnomusikologi dan antropologi di Oberlin College Ohio pada musik talempong relatif agak menyimpang dari kecenderungan umum sarjana asing yang biasanya lebih tertarik meneliti ”paradoks” sistem kekerabatan matrilineal dan agama Islam di Minangkabau. Buku ini berasal dari disertasi penulisnya berjudul Packaging Ethnicity: State Institutions, Cultural Entrepreneurs, and the Professionalization of Minangkabau Music in Indonesia (2007). Dilengkapi dengan contoh-contoh video, audio, dan foto-foto yang tersedia secara online, buku ini menganalisis transformasi musik talempong yang sejak 60 tahun terakhir telah mengalami perubahan sebagai respons terhadap berbagai kekuatan di luarnya, termasuk kompleksitas peristiwa politik, pelembagaan (institusionalisasi), profesionalisasi kesenian, dan tekanan-tekanan dari sistem ekonomi pasar bebas. Dalam tulisan yang terbagi dalam enam bab, Jennifer memetakan talempong dalam konteks nagari, unit geopolitik tradisional Minangkabau yang independen. Kemudian menelusuri lebih jauh permainan musik talempong secara tradisional dan konteks sosialbudaya masyarakat Minangkabau dan meneropong fenomena monetisasi talempong yang telah mendorong munculnya kreasi-kreasi baru musik ini. Berbagai pertunjukan talempong kreasi baru ini kemunculannya merupakan konsekuensi logis dari fenomena institusionalisasi terhadap musik ini. Talempong diatonik pada awalnya merupakan eksperimen yang dilakukan oleh para dosen ISI Padang Panjang (ketika masih bernama ASKI) yang kemudian melahirkan orkes talempong. Tetap berfokus pada talempong diatonik kreasi baru, Jennifer menganalisis bagaimana pasar membentuk dan menghidupkan baik genre-genre kesenian tradisional maupun kreasi-kreasi baru; atau bisa dirumuskan secara sebaliknya: bagaimana kesenian dimodifikasi dan dibentuk untuk disesuaikan dengan kehendak pasar dan kehendak khalayak pembayar. Transformasi talempong Pada bab kesimpulan, Jennifer merangkum efek musikal dan kultural dari transformasi talempong akibat terjadinya institusionalisasi, profesionalisasi, dan monetisasi kesenian tradisional di Indonesia. Ada dua poin penting yang dikemukakannya dalam bab pemungkas ini. Pertama, pengajaran kesenian tradisional Minangkabau melalui institusi-institusi pendidikan formal telah menurunkan kualitasnya. Tujuan pelestarian yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan seni di Sumatera Barat justru membawa kesenian tradisional itu ke arah sebaliknya: lembaga-lembaga pendidikan seni, seperti ISI Padang Panjang, justru melemahkan musik talempong itu sendiri (juga genre-genre lainnya) ketimbang memperkuat atau melestarikannya. Menurut Jennifer, hal itu secara tidak disadari terjadi melalui empat cara. Pertama, dengan mendekontekstualisasikan genre-genre kesenian tradisional itu dan mengeluarkannya dari sistem nilai asli yang semula melekat padanya. Kedua, dengan menerapkan pendekatan pedagogis dalam pengajaran kesenian tradisional yang berakibat mencair atau menipisnya kandungan estetisnya. Ketiga, dengan memproduksi kelas musisi kampus yang cenderung mengabaikan atau memandang rendah praktik-praktik musik para seniman tradisional di kampung-kampung dan memarjinalkan posisi seniman-seniman tradisi tersebut. Terakhir, dengan mendorong perkembangan kesenian tradisional melalui bentuk-bentuk ekspresi baru yang namanya otomatis diidentikkan dengan para musisi kampus itu. Berbeda dengan pandangan penulis buku ini tentang adanya efek ”negatif” dari institusionalisasi kesenian daerah di sejumlah lembaga pendidikan seni, saya sendiri justru melihat bukan tidak ada efek positif yang ditimbulkannya. Pembaruan-pembaruan musikal mengingatkan orang kepada versi tradisional atau yang aslinya. Penampil (performer) tradisional tetap punya ruang kreasi sendiri di samping timbalan (counterpart) mereka yang membuat kreasi-kreasi baru. Dinamika kesenian daerah tidak mungkin dapat dihambat: ia berubah mengikuti perubahan lingkungan geografis dan masyarakatnya. Kedua, transformasi talempong telah mengubah musik ini dari sekadar penanda identitas sub-lokal yang semula hanya asosiatif dengan nagari menjadi penanda identitas etnik yang mewakili Minangkabau secara keseluruhan. Sebagai simbol etnis yang bersifat pan-Minangkabau (supra nagari), fungsinya sama dengan lagu pop Minang, sebagaimana telah saya bahas dalam disertasi saya, The Recording Industry and ’Regional’ Culture in Indonesia: The Case of Minangkabau (Leiden University, 2014). Berbagai kreasi baru musik talempong tersebut telah ikut mendorong meningkatnya kepekaan etnik (ethnic sensibilities), dalam konteks ini: perasaan keminangan. Membaca buku ini jelas memperkaya pengetahuan kita tentang dinamika kesenian tradisional yang terjadi di Indonesia di masa kontemporer ini. Apa yang terjadi pada ”gamelan Minangkabau” di Sumatera Barat ini boleh jadi mewakili keadaan musik tradisional di banyak daerah lainnya di Indonesia. Serbuan budaya asing telah mempengaruhi kesenian daerah, mengubah strukturnya, dan juga persepsi masyarakat terhadapnya. Satu pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya dalam buku ini, yaitu mengapa musik talempong yang cen- SENI RUPA Yang Kecil dan yang Feminin OLEH THOMAS PUDJO WIDIJANTO B ayangan lukisan berukuran besar langsung sirna saat memasuki ruang pameran dua perupa perempuan, Bunga Jeruk dan Feintje Likawati, di Sangkring Art Space, Yogyakarta. Karya rupa kecil-kecil yang dipamerkan 14 Agustus-14 September 2016 itu justru menawarkan alternatif baru dalam panggung pameran seni rupa Indonesia. Dua perupa Yogyakarta, Bunga Jeruk dan Feintje, bukanlah perupa kemarin sore dalam tataran estetika seni rupa di Tanah Air. Keduanya sudah sangat berpengalaman, bagaimana membangun sikap kesenimannya. Karena itu, pemilihan berpameran ukuran di bawah 50 cm tentu tak lepas dari kedewasaan strategi bagaimana harus bersikap dalam membangun profesi. Bolehlah karya mereka kecil-kecil, tetapi penggambaran kekuatan kedua perupa dalam membangun konsep karya terasa sekali. Bunga Jeruk mampu menunjukkan teknik pewarnaan yang begitu eksploratif. Demikian pula Feintje karya-karya drawing-nya, menunjukkan kematangannya dalam membangun dasar karya lukis yang tak lagi konvensional. Karya Bunga Jeruk berjudul ”Boldfish”, misalnya menyuguhkan kontroversi perangai binatang kucing dan ikan. Ikan bersayap yang berwarna kuning itu, dengan riang berenang dalam air yang berwarna padat biru tua bagian bawah dan biru muda di bagian atas. Tanpa rasa takut ikan itu berenang di dekat kucing berwarna hitam legam. Mata kucing membelalak dalam dua warna, kelopak mata hitam dengan dikitari warna hijau dan kuning dan bibir warna merah muda. Kucing yang berwajah sangar, ikan yang bergembira, ketika dipandang secara keseluruhan, bukan menjadi kisah pemangsaan, tetapi justru tampak adanya harmoni dalam tata warna gambar yang ceria. Demikian halnya karya berjudul ”Black Cat”. Kucing hitam yang dalam keyakinan Jawa sering dipahami sebagai binatang mistis dan angker. Di atas kepala kucing hitam bertengger burung berwarna putih cantik, indah. Bukan kucing memangsa burung itu, tetapi burung itu seperti terlindungi oleh si kucing. Kehidupan fauna darat dan air hampir mendominasi keseluruhan karya Bunga Jeruk, yang disatukan dalam latar belakang air atau langit dalam tata warna biru muda dan biru tua. Tampak sekali terbaca seluruh karya yang dipamerkan Bunga Jeruk merupakan satu tarikan benang merah dalam tema kehidupan yang disuguhkan dengan segar. KOMPAS/THOMAS PUDJO WIDIJANTO Karya Bunga Jeruk berjudul ”Dreamer” Karyanya berjudul ”Dreamer” seperti menggambarkan kerinduan seorang perempuan akan kasih sayang. Perempuan berbadan putih mulus dengan latar belakang warna hitam pekat. Di atas kepala perempuan itu bertaburan berbagai bentuk bunga, bunga cinta atau bunga kasih sayang berwarna merah. Bentuk-bentuk bunga kasih sayang yang bermacam-macam itu seolah menunjukkan bahwa makna kasih sayang itu tidak tunggal. Bukan beban Karya Bunga Jeruk memang tidak senapas dengan karya Feintje. Perempuan yang pernah satu kos saat berkuliah di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini lebih membidik figur-figur realis baik yang berupa profil wajah atau lengkap dengan tubuhnya. Namun, jika dilihat pesan yang hendak disampaikan, keduanya ingin bertutur. Berbicara tentang apa yang dilihat di sekelilingnya, yang pasti tentang manusia. Seperti mendongeng tentang kultur Bali lewat karyanya berjudul ”Balinesse Boy”, Feintje menggambar profil seorang remaja Bali berpakaian adat lengkap dengan aksesoris kepala. Dari coraknya, jelas tampak pakaian adat klasik. Feintje seperti ingin berbicara ada perubahan yang berjalan dalam pakaian adat Bali. Dalam seri karyanya berjudul ”Freindship” I, II, III, dan IV menegaskan Fientje memang ingin menunjukkan profil atau sosok manusia Indonesia lengkap dengan pakaian khas- nya. Termasuk karyanya berjudul ”Lotus”, berupa bunga lotus yang menaungi sosok perempuan, juga ingin menunjukkan bahwa lotus memiliki makna kultural di beberapa daerah, termasuk di dalamnya Bali. Melukis dengan ukuran kecil antara 25 x 25 cm sampai 25 x 35 cm memang menjadi niatan keduanya dalam pameran kali ini. ”Biasanya saya melukis dengan ukuran besar dan bisa berbulan-bulan baru selesai. Untuk pameran di Sangkring ini, saya ingin melukis dengan lebih fun, lebih bebas, dan santai, yang bukan berarti seenaknya. Kita harus benar-benar cermat, mengapa melukis obyek tertentu yang terlalu sederhana, harus dilukis dalam ukuran besar,” kata Bunga Jeruk. Akan sangat berarti jika dengan kanvas ukuran kecil, semua obyek bisa dilukis. Ada obyek tertentu yang hanya menarik secara visual, artinya tidak ada visi dan misi tertentu yang ingin disampaikan. Hanya sekadar melukis obyek yang dipandang indah. ”Katakanlah, obyek itu terlalu ’ringan’ untuk kanvas ukuran besar, kanvas ukuran kecil, itu tidak menjadi masalah,” katanya. Menurut Bunga Jeruk lukisan besar terlalu memerlukan space yang besar juga. Lukisan kecil terasa lebih intim interaksinya dengan penikmat, karena harus dilihat lebih dekat. ”Kalo lukisan besar, justru harus dilihat dari jauh,” katanya. Hampir semua karya Bunga Jeruk memang menunjukkan sebuah harmoni kehidupan, meski harmoni itu hanya sebuah impian atau ilusi sekali pun. Bukan hanya harmoni makna, tetapi juga harmoni tata warna. Karena itu, lukisan Bunga Jeruk yang kenes (cantik menggemaskan) ini juga menarik ditonton remaja-remaja SMP atau SD karena kagum pada figurnya yang menyerupai vignette. Perupa Putu Sutawijaya yang juga pemilik Sangkring Art Space menyatakan, pameran dua perupa perempuan yang berukuran kecil-kecil itu justru menimbulkan inspirasi adanya alternatif baru dalam panggung pameran seni rupa Indonesia. ”Terkadang pameran, apalagi pameran tunggal selalu terbebani mimpi-mimpi besar yang malah menjadi penghambat terpenuhinya sebuah keinginan berekspresi. Pameran lukisan sebenarnya tidak perlu dengan karya-karya ukuran besar. Meski kecil kalau memberi sentuhan, mengapa tidak? Besar kecil ukuran jangan memberi beban berekspresi,” kata Putu. Pada akhirnya, apa yang ditampilkan dua perupa ini, bisa disebut sebagai yang kecil dan feminin, serta menaburkan keindahan yang meneduhkan. RAGAM PUSTAKA Hikayat Musik Tradisional Jawa I Judul: Gongs & Pop Songs: Sounding Minangkabau in Indonesia Penulis: Jennifer A. Fraser Penerbit: Ohio University Research in International Studies, Ohio University Press Cetakan: I, 2015 Tebal: xv + 270 halaman ISBN: 978-0-89680-294-0 derung menghadirkan suasana ceria bisa eksis dalam kultur musik Minangkabau yang cenderung melankolis dan menonjolkan kesedihan? Irama musik yang identik dengan darek (pedalaman Minangkabau) ini ”kebanyakan menimbulkan rasa kegembiraan dan semangat bekerja” (lihat: ”Seni Suara Minangkabau”, dalam Z. Moechtar & Aman St. Sinaro, Pantjaran Budaja: Buku batjaan mengenai kebudajaan dan kemasjarakatan untuk Sekolah2 Landjutan Bagian Atas di Indonesia (S.M.A., S.G.A., S.M.E., dan lain-lain). Djakarta: Penerbit ”Siliwangi” N.V., 1953: 64) Gongs & Popsongs adalah buku yang kaya secara akademis. Dengan analisis dan interpretasi yang mendalam, buku ini jelas merupakan sebuah sumbangan ilmiah yang penting untuk memahami dinamika kesenian lokal Indonesia di zaman kontemporer. Ia merupakan salah satu rujukan ilmiah yang berharga untuk studi etnomusikologi dan etnografi mengenai musik daerah di Indonesia. SURYADI Dosen dan Peneliti di Leiden Institute for Area Studies (LIAS), Universiteit Leiden, Belanda nteraksi yang berlangsung lama antara orang Jawa dan orang asing mengakibatkan transformasi kebudayaan dan membentuk tradisi Jawa yang kompleks. |Termasuk musik tradisionalnya. Dalam publikasi berjudul Gamelan, Interaksi Budaya dan Perkembangan Musikal di Jawa (Pustaka Pelajar, 2003), Sumarsam membagi tiga babak pertemuan kebudayaan Jawa dengan kebudayaan asing. Era itu adalah Jawa-Hindu, Jawa-Islam, dan Jawa-Barat yang mengiringi perkembangan musik tradisional Jawa. Sejarah musik Jawa dapat ditelusuri dari periode awal kerajaan Hindu di Jawa Tengah (abad ke-8 sampai abad ke-10), meski fakta-fakta musikal pada periode ini langka. Memasuki periode Jawa-Islam (abad ke-15), keterbukaan orang Jawa terhadap musik dan tari-tarian dilestarikan oleh sufisme. Menurut sufisme, musik dan tari-tarian dapat dipakai sebagai sarana untuk bersatu dengan Tuhan. Interaksi budaya Jawa dan Barat berawal saat pelaut Eropa singgah di pantai Jawa pada akhir abad ke-16. Mereka memainkan musik untuk penguasa setempat. Masuknya musik Eropa tahap kedua terjadi saat para pedagang Portugis mengenalkan musik mereka yang dimainkan oleh budak-budak asal India, Afrika, dan Asia Tenggara. Setelah perang besar di Jawa pada 1825-1830, watak asli kolonial mulai muncul, berupa eksploitasi dan kontrol Belanda di Nusantara sampai abad ke-20. Pada era itu jalinan erat antara penguasa Belanda dengan para bangsawan Jawa turut memengaruhi budaya adiluhung Jawa. Seperti musik orkestra yang dimainkan bersama alunan gending Jawa di keraton (TGH/LITBANG KOMPAS) Jejak Kesenian Tradisional Banten D alam ranah etnomusikologi, studi musik terfokus pada musik sebagai obyek yang terkait dengan kebudayaan di mana musik tersebut diproduksi. Wacana soal musik tradisional sebagai salah satu aktivitas kesenian, harus kembali pada kebudayaan sebagai induk wacana. Purwo Rubiono dalam buku berjudul Misteri Pelog dan Slendro, Studi Musik Pentatonis di Banten (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) menulis, diskusi soal nada pentatonik harus dikaitkan dengan gamelan. Bunyi gamelan, seperti yang ditemukan di Jawa, Madura, dan Bali, menghasilkan 5 tangga nada (pentatonik) asli Indonesia, yakni pelog dan slendro. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah tokoh/pelaku kesenian tradisional Banten, Purwo menemukan jejak kesenian tradisional Banten yang masih hidup hingga kini. Sisa-sisa kesenian tradisional itu sulit dipublikasikan karena belum dilakukan penelitian mendalam. Sehingga Banten hanya dikenal dari debusnya saja. Adapun jejak kesenian dan kebudayaan Banten itu, antara lain Angklung Buhun (alat musik dari bambu yang berukuran lebih besar dari angklung biasa), Suling Buhun (alat tiup dari bambu), Calung Renteng (kumpulan bambu yang diikat dengan tali), dan Ubrug (seni pertunjukan yang diiringi gamelan berlaras slendro, lengkap dengan penari dan sinden). Merujuk pada keberadaan suku Baduy, maka Angklung Buhun adalah alat musik asli Banten. Usianya sama dengan usia masyarakat Baduy beserta aktivitas pertaniannya. Angklung Buhun yang berlaras slendro, di Kanekes dimainkan dalam satu rangkaian ngaseuk (ritual menanam padi). (TGH/LITBANG KOMPAS)