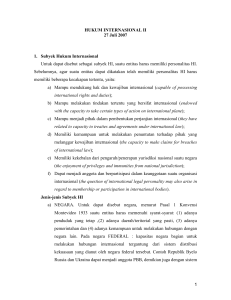

Pandecta Kedaulatan Negara vis a vis

advertisement