Bab 2 - Widyatama Repository

advertisement

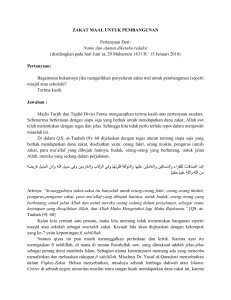

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengendalian Internal 2.1.1 Pengertian pengendalian internal Amir Tunggal Widjaja dalam bukunya COSO-BASED AUDITING (2000: 3), COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Committee), yang didukung The American Institute of Certified Publik Accountants (AICPA), The Institute of Internal Auditors (IIA), The American Accounting Association (AAA), dan The Institute of Management Accountants (IMA), serta para eksekutif perusahaan mendefinisikan pengendalian internal sebagai: “Internal Control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: • Effectiveness ang efficiency of operations. • Reliability of financial reporting. • Compliance with applicable laws and regulations.” Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh direktur, manajemen dan personil lainnya dari suatu organisasi, dan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian kategori:1) Efektifitas dan efisiensi operasi, 2) Keandalan laporan keuangan dan 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2.1.2 Tujuan pengendalian internal Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Sesuai dengan Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standar 300), Scope of Work, lima tujuan utama pengendalian internal adalah untuk meyakinkan: 1. Keandalan dan integritas informasi. Sistem informasi telah menjadi semakin meningkat seiring dengan semakin besar dan kompleknya organisasi. Sistem informasi sendiri telah berkembang pula menjadi semakin rumit. Pada prinsipnya sistem informasi terbagi menjadi dua aspek, yaitu: aspek sistem informasi akuntansi keuangan dan aspek sistem operasi. Tujuan pengendalian intern untuk menjaga dapat dipercayanya dan integritas sistem informasi adalah sangat penting untuk proses pengambilan keputusan oleh manajemen. 2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan. Salah satu cara yang dipakai manajemen untuk menjaga pengendalian intern adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan, rencana dan prosedur. Undang-undang dan peraturan biasanya ditetapkan oleh pihak luar organisasi. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatu operasi dapat berjalan dengan baik, sistematis dan beraturan. 3. Pengamanan aktiva. Pengendalian yang paling nyata adalah desain dan implementasi untuk melindungi aktiva-aktiva organisasi. Pengendalian-pengendalian ini mencakup antara lain: kunci-kunci setiap akses pintu masuk/keluar, password komputer, lemari dan lain-lain. 4. Ekonomis dan efisiansi operasi. Prinsip dasar yang harus ditetapkan organisasi adalah menggunakan sumber daya yang terbatas seekonomis dan seefisien mungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan. Fokus seluruh pengendalian intern adalah bagaimana aktivitas organisasi secara keseluruhan harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. 2.1.3 Komponen-komponen pengendalian internal Pengendalian internal suatu entitas terdiri dari lima komponen, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian (control environment) 2. Penaksiran Risiko (risk assessment) 3. Aktivitas pengendalian (control activities) 4. Pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) 5. Pemantauan (monitoring) Kelima komponen pengandalian semuanya harus ada dan berfungsi untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal efektif dalam setiap kategori tujuan. 1. Lingkungan pengendalian (control environment) Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan sikap manajemen puncak, direksi, dan pemilih suatu entitas tentang pengendalian internal dan pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian membentuk fondasi untuk keempat komponen pengendalian yang lain. Ketiadaan satu atau lebih unsur yang penting dari lingkungan pengendalian akan menyebabkan sistem tidak efektif, meskipun terdapat kekuatan dari sisi empat komponen pengendalian internal yang lain. Terdapat tujuh faktor lingkungan pengendalian, yaitu: 1) Integritas dan nilai etis Efektifitas pengendalian internal suatu entitas merupakan fungsi dari integritas dan nilai etis dari individual yang menciptakan, mengadministrasikan, dan memonitor pengendalian. Suatu entitas perlu menetapkan standar etis dan perilaku yang dikomunikasikan kepada karyawan dan diperkuat dengan praktik dari hari ke hari. misalnya manajemen harus memindahkan insentif atau godaan yang memungkinkan personil untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau yang tidak etis. 2) Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas individual. Secara konseptual, manajemen harus menspesifikasikan tingkat kompetensi kedalam tingkat pengetahuan dan keterampilan. Contohnya, suatu entitas harus mempunyai uraian pekerjaan (job description) yang formal atau tidak formal untuk setiap pekerjaan. Kemudian manajemen harus merekrut karyawan yang mempunyai kompetensi yang tepat untuk pekerjaan mereka. Kebijakan sumber daya manusia yang baik membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang dapat dipercaya. 3) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Mutu pengendalian internal merupakan fungsi langsung dari mutu personil yang menjalankan sistem. Entitas harus mempunyai kebijakan personil yang baik untuk penerimaan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, kompensasi, dan tindakan perbaikan. Contohnya dalam menerima karyawan, standar-standar yang menekankan mencari individual yang paling berkualifikasi, dengan penekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan bukti integritas dan perilaku etis yang menyatakan komitmen entitas untuk mempekerjakan orang yang kompeten dan dapat dipercaya. 4) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Pemberian wewenang dan tanggungjawab mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, pengetahuan dan pengalaman personil kunci, dan sumber daya yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban. Juga termasuk kebijakan dan komunikasi yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua personil memahami tujuan entitas. 5) Filosofi manajemen dan gaya operasi Menetapkan, mempertahankan, dan memonitor pengendalian internal suatu entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Filosofi manajemen dan gaya operasi dapat secara signifikan mempengaruhi mutu pengendalian internal. Karakteristik seperti yang berikut dapat memberi isyarat informasi yang penting kepada auditor filosofi manajemen dan gaya operasi: - Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memonitor risiko bisnis. - Sikap dari tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan (seleksi konservatif atau agresif dari berbagai prinsip akuntansi yang tersedia dan ketelitian dan konservatisme terhadap estimasi akuntansi yang dikembangkan. - Sikap manajemen terhadap pengolahan informasi, fungsi dan personil akuntansi 6) Dewan direksi dan partisipasi panitia audit Dewan direksi yang efektif adalah tidak terikat pada manajemen, dan anggotanya dilibatkan dalam dan meneliti aktivitas manajemen. Dewan mendelegasi tanggung jawab untuk pengendalian internal kepada manajemen dan dibebankan untuk menyediakan penilaian independen secara teratur dari pengadilan yang dibuat manajemen. 7) Struktur organisasi Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didelegasikan dan dimonitor. Struktur organisasi memberikan suatu kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan memonitor operasi. menetapkan suatu struktur organisasi yang relevan mencakup mempertimbangkan area kunci dari wewenang dan tanggung jawab dan lini pelaporan yang tepat. 2. Penaksiran Risiko (risk assessment) Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan dengan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jenis-jenis risiko adalah sebagai berikut: - Risiko bisnis, apa yang dapat menyebabkan pelanggan lari ke tempat lain. - Risik operasi, kesalahan yang terjadi pada sistem dan prosedur operasi yang menimbulkan ketidak efektifan dan ketidakefisienan operasi. - Risiko keuangan, penyebab terkadinya kerugian financial dan ketidak akuratan laporan keuangan. - Risiko ketaatan, penyebab terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berdampak pengenaan sanksi dan kerugian kepada organisasi. 3. Aktivitas pengendalian (control activities) Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko yang bersangkutan dalam mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan terhadap audit mencakup: 1) Penelaahan kinerja (performance appraisal) Sistem akuntansi yang baik harus mempunyai pengendalian yang secara independen memeriksa kinerja individual atau proses dalam sistem. Beberapa contoh mencakup membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, forecast, dan kinerja periode sebelumnya; menyelidiki hubungan data operasi dan keuangan yang diikuti analisis, investigasi perbedaan yang tidak diharapkan, dan tindakan korektif dan menelaah kinerja fungsional atau aktivitas. 2) Pengolahan informasi (informasi processing) Terdapat dua kategori luas dari aktivitas pengendalian sistem informasi, yaitu: a. Pengendalian umum (general controls), berkaitan dengan lingkungan pengolahan informasi secara keseluruhan dan meliputi pengendalian terhadap operasi pusat data, akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, access security, pengembangan dan pemeliharaan pengembangan sistem. b. Pengendalian aplikasi (application controls), berlaku pada pengolahan aplikasi individual dan membantu untuk meyakinkan kelengkapan dan akurasi pengolahan transaksi, otorisasi dan validitas. 3) Pengendalian fisik (physical controls) Pengendalian ini mencakup pengamanan fisik aktiva. Pengendalian fisik meliputi pengamanan yang memadai, seperti fasilitas yang diamankan, otorisasi untuk akses ke program computer dan arsip data serta penghitungan aktiva berkala, seperti persediaan dan perbandingan dengan catatan pengendalian. 4) Pemisahan fungsi (segregation of duties) Pemisahan fungsi penting bagi suatu entitas untuk memisahkan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penyimpanan aktiva yang berkaitan. Kinerja independen dari setiap fungsi tersebut mengurangi kesempatan bagi setiap orang dalam posisi baik melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam tugas normalnya. 4. Pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan catatan yang ditetapkan untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi suatu entitas dan mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva dan utang yang berkaitan. Suatu sistem akuntansi yang efektif memberikan pertimbangan yang tepat untuk menempatkan metoda dan catatan yang akan: 1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang absah 2) Menguraikan dengan tepat waktu transaksi-transaksi dalam detil yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan. 3) Mengukur nilai transaksi dalam suatu keadaan yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam laporan keuangan. 4) Menentukan periode waktu transaksi tersebut terjadi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat. 5) Secara tepat menyajikan transaksi dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Komunikasi mencakup memberikan pemahaman peranan individual dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi sejauh mana personil memahami bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan dari yang lain. Manual kebijakan, manual akuntansi pelaporan dan memorandum mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada personil entitas. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau melalui tindakan manajemen. 5. Pemantauan (monitoring) Untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu entitas dapat tercapai, manajemen harus memonitor pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi seperti yang diinginkan dan pengendalian internal dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam kondisi. Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian internal sepanjang waktu. Monitoring mencakup personil yang tepat untuk menilai disain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Motnitoring dapat dilakukan atas aktivitas yang sedang berjalan atau evaluasi terpisah. 2.1.4 Keterbatasan pengendalian internal Menurut Hiro Tugiman (2002: 8) beberapa keterbatasan pengendalian internal dapat disebabkan antara lain: 1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. 2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dan bukan sebagai alat atau sarana pencapaian tujuan organisasi. 3. Pengendalian intern ditetapkan secara berlebih tanpa memperhatikan cost dan benefit-nya. 2.2 Zakat 2.2.1 Pengertian zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu ‘keberkahan’, al namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’ , aththaharatu ‘kesucian, dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 2.2.2 Hikmah dan tujuan zakat Salah satu pengertian zakat adalah “tumbuh”, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Di sini zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seorang yang lemah. Untuk itu, zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Departemen Agama RI zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat. Dimaksud dengan tujuan zakat di sini ialah sasaran praktisnya. Dari tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. 2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya. 3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia. 4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. 5. Menghilangkan sikap bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. 6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. 7. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. 8. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. 9. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. Sedangkan tujuan dan hikmah lain dari zakat menurut Didin Hafidhuddin dalam buku “Zakat dalam Perekonomian Modern” (2004: 10-15), antara lain: 1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri,dengki hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak 3. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. 4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. 5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al – Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rasulullah saw bersabda: “Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.” 6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan demikian, tujuan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi syariah. 2.2.3 Urgensi zakat melalui lembaga (Amil) Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Juga pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103, artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dalam QS. At-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (‘amilina ‘alaiha). Sedangkan dalam QS. AtTaubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (QS. At-Taubah ayat 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antra lain: 1. Untuk menjamin kepastian dan displin pembayar zakat. 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. 3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. 2.2.4 Organisasi pengelola zakat Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan definisi pengelolaan dana zakat menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang tergolong organisasi nirlaba, yang laporan keuangannya diatur dalam PSAK No 45. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para angota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga sering kali sulit dibedakan dengan bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari uang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukkan kas menjadi ukuran kinerja penting para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai: a) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. b) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisai yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengapa perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1994 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 2.2.4.1 Badan Amil Zakat (BAZ) Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB II pasal 2 dikatakan bahwa BAZ meliputi: 1. BAZ nasional yang berkedudukan di ibukota negara. 2. BAZ daerah propinsi berkedudukan di ibukota proponsi. 3. BAZ kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 4. BAZ kecamatan berkedudukan di ibukota kota kecamatan. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab keempat BAZ tersebut yang tercantum dalam pasal 9, 10, 11 dan 12 adalah sebagai berikut: 1. Badan pelaksana amil zakat bertugas: a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat. c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat. 2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional dan daerah propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. 3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional dan daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 2.2.4.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Menurut Yusuf al-Qaradhawi yang dikutip oleh Didin Hafidhudin dalam buku “Zakat dalam Perekonomian Modern” (2004: 127-129); menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslimin. 2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannyayang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. 3. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. 4. mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 6. kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah: 1. Berbadan hukum 2. Memiliki data muzakki dan mustahik 3. Memiliki program kerja yang jelas 4. Memiliki pembukuan yang baik 5. Melampirkan surat pernyataan bersedia daudit Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. 2.2.5 Pengelolaan zakat Dalam BAB I pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Dari pengertian tersebut ada tiga aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 1. Pengumpulan Zakat Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Zakat mal dikumpulkan berdasarkan perhitungan menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hokum agama. 2. Pendistribusian Zakat Pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai perpindahan dana zakat dari pengelola zakat selaku pengumpul zakat kepada mustahik, dalam rangka pendayagunaan zakat. 3. Pendayagunaan Zakat Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umat, terutama yang ditujukan kepada delapan golongan asnaf. 2.3 Pendayagunaan Zakat Dalam pengelolaan zakat penyaluran lebih dikenal dengan istilah pendayagunaan. Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai berikut: “Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umat, terutama yang ditujukan kepada delapan golongan asnaf. Dalam pendayagunaan ini yang terpenting adalah peruntukan yang jelas sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dan penetapan skala prioritas, sehingga hasil pengumpulan zakat disalurkan tepat sasaran, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.” Sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Didin Hafidhuddin dalam bukunya “Zakat dalam Perekonomian Modern” (2004:132-139), para mustahik delapan asnaf tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Fakir dan miskin Walaupun kedua kelompok ini mempunyai perbedaan yang cukup signifkan, namun dalam teknis operasionalnya sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtifdinyatakan antara lain dalam Qs. Al-Baqarah: 273 yang artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” Sedangkan penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. 2. Kelompok Amil (petugas zakat) Kelompok ini berhak mendapatkan bagian zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau selurujnya untuk tugas tersebut. jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. 3. Kelompok muallaf Kelompok muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga. 4. Dalam memerdekakan budak belian Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. 5. Kelompok gharimin Kelompok gharimin atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok pertama adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. 6. Dalam jalan Allah SWT ( fi sabilillah) Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah ‘dijalan Allah SWT’, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da’i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan lain sebagainya. 7. Ibnu Sabil Ibnu Sabil yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB V pasal 28 dan 29 adalah sebagai berikut: Pasal 28 1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: a. hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan c. mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Pasal 29 Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a. melakukan studi kelayakan; b. menetapkan jenis usaha produktif; c. melakukan bimbingan dan penyuluhan; d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e. mengadakan evaluasi; dan f. membuat pelaporan. Dalam penyaluran produktif BAZ/LAZ berpegang pada prosedur pendayagunaan tersebut. Mulai dari studi kelayakan dan penentuan jenis usaha, dilakukannya pengarahan, bimbingan dan penyuluhan, pengawasan sampai membuat pelaporan tentang pendayagunaan yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah. Dana pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi: bidang sarana ibadah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, dan bidang ekonomi. Menurut Departemen Agama RI pendayagunaan yang efektif adalah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna (www.bazisdki.go.id). 2.4 Efektifitas Menurut Kamaruddin (1994: 768) pengertian efektifitas adalah sebagai berikut: “Efektifitas adalah suatu keadaan yang mampu menunjukkan tingkatan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Sedangkan menurut Arens dan Loebbecke (2000: 768) efektifitas didefinisikan sebagai berikut: “Effectiveness refers to accomplishment of objective of objektif where as efficiency refers to the reasources used to achieve those objectives.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa efektifitas cenderung pada pencapaian suatu hasil yang berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi efektifitas adalah hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. 2.5 Prinsip-prinsip Good Organization Governance Wacana tentang good governance atau kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keianginan global masyarakat internasional pada saat ini. Kata governance dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan tata kelola atau pengelolaan dengan kata dasar to govern yang bermakna memerintah. “Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara. Dari istilah tersebut diatas dapat diketahui bahwa istilah governance tidak hanya berarti sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Pada perusahaan prinsip good governance ini berkembang menjadi Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global – terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus manjadi terbuka. Dalam kelembagaan pengelolaan zakat prinsip good governance lebih dikenal atau dipopulerkan dengan bahasa Good Organization Governance (GOG). Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam GCG dan GOG sama, dalam GCG terdapat 5 prinsip yaitu akuntabilitas (accountability), pertanggung-jawab (responsibility), keterbukaan (transparancy), kewajaran (fairness) dan kemandirian (independency). Sedangkan dalam GOG lebih menekankan pada 3 kunci prinsip yaitu amanah, transparasi, dan profesional. Arif Mufraini dalam bukunya “Akuntansi dan manajemen Zakat” (2006: 191), menyatakan bahwa Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola organisasi yang baik). 1. Amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syar’i yang kuat dan jelas. Firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs.At-Taubah (9): 103). Amanah mengandung makna bahwa dana zakat yang dikelola adalah titipan dari muzakki, dan secara esensial merupakan dana mustahik atau orang yang berhak dapat zakat. Atas dasar itu, maka amil wajib hukumnya berlaku jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya (Ali Parman: 2007). Pengertian amanah menurut Kamus istilah Agama Islam (1995:113) adalah “Amanah diartikan sebagai kepercayaan/dipercayakan, sesuatu yang harus ditunaikan sesuai dengan kewajiban yang dibebankan ; termasuk bagian dari akhlakul karimah. Amanah dapat juga berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, seperti: tanggung jawab, barang simpanan/titipan, pesan dan sebagainya.” Amanah artinya sama dengan akuntabilitas, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Hiro Tugiman: 2006) 4. Transparansi. Transparansi disini diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ/LAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki, mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparasi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, auditable oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. 5. Profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, pengelolaan jiwa profesional, entrepreneurship, amanah dan muzakki lain-lain. tertunaikan, Dengan mustahik diperdayakan. Amil yang profesional mengandung arti memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dia bisa lebih inovatif dan kreatif bekerja. Mereka tidak sekadar membagi-bagi harta yang terkumpul tapi punya keahlian mengelola dana zakat, agar zakat itu bisa bermanfaat bagi banyak orang secara jangka panjangn (Ali Parman: 2007). Ketiga hal di atas, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain. 1. Aspek kelembagaan Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memerhatikan berbagai faktor sebagai berikut: a. Visi dan misi Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung ‘sekedar bagi-bagi uang’. Apalagi tanpa disadari dibuat program ‘pelestarian kemiskinan’. b. Kedudukan dan sifat lembaga, Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan dari kedua jenis OPZ diatas haruslah bersifat: 1) Independen Dengan dikelola secara indepeden, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. 2) Netral Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya. 3) Tidak berpolitik (praktis) Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. 4) Tidak diskriminasi Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameterparameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari’ah maupun secara manajemen. Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara alami. c. Legalitas dan struktur organisasi, Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mngkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien. d. Aliansi strategis. OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektifitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal. 2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kuslifikasi SDM-nya. a. Perubahan paradigma: Amil zakat adalah sebuah profesi Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering yang tergambar dalam benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus profesional. Untuk profesional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. b. Kualifikasi SDM Jika kita mengacu di jaman Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat. 3. Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka mempunyai activity plan; mempunyai komite penyaluran (leading committe); memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus-menerus. Agar lembaga pengelola zakat dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, tiga kunci di atas Good Organization Governance.yang dapat dijadikan sebagai kuncinya, yaitu amanah, transparan dan profesional. 2.6 Hubungan Pengendalian Internal Pendayagunaan Zakat dengan Efektifitas Implementasi Prinsip-prinsip Good Organization Governance Keberhasilan zakat bergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatan zakat. Penggunaan zakat yang baik, tepat, terarah dan sesuai dengan yang disyari’atkan akan menimbulkan efektifitas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam mendayagunakan zakat dibutuhkan kehati-hatian. Pengendalian internal pendayagunaan zakat meliputi: analisis, penelaahan dan penelitian atas pelaksanaannya yang harus sesuai dengan nash (Al-Quran dan As-sunnah). Persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai pendayagunaan yang sesuai dengan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Pengendalian internal pendayagunaan zakat dan efektifitas pengelolaan zakat yang minimal erat sekali hubunganya. Semakin baik pengendalian internal pendayagunaan zakat maka akan semakin efektif pengelolaan zakat. Pengendalian internal yang memadai harus didukung oleh adanya unsur-unsur pengendalian internal yang meliputi: 1. Lingkungan pengendalian (control environment) 2. Penaksiran Risiko (risk assessment) 3. Aktivitas pengendalian (control activities) 4. Pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) 5. Pemantauan (monitoring) Yang akan mendukung untuk tercapainya tujuan pengendalian internal yang meliputi: 1. Keandalan dan integritas informasi. 2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan. 3. Pengamanan aktiva. 4. Ekonomis dan efisiansi operasi. 5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan. Efektifitas pengelolaan zakat akan tercapai apabila diterapkannya prinsipprinsip manajemen lembaga pengelola zakat. Prinsip-prinsip tersebut dinamakan good organization governance. Arif Mufraini (2006: 191) mengemukakan good organization governance sebagai berikut: 1. Amanah Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan orang lain, dalam hal ini muzakki mempercayakan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Dalam mewujudkan prinsip amanah ini dibuatlah suatu laporan yang merupakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan prinsip amanah ini dapat menunjang tercapainya pengendalian interal demikian juga sebaliknya. Misalnya, akan tercipta keandalan dan integritas informasi karena adanya amanah zakat dari muzakki, ketaatan terhadap prosedur dan peraturan pengelolaan zakat karena amanah zakat muzakki kepada pengelola zakat dalam mendayagunakan zakat tersebut. 2. Transparansi Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem pengendalian yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparasi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. 3. Profesional Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Profesionalisme yaitu bagaimana lembaga pengelola zakat dikelola dengan memperhatikan secara penuh kaidah-kaidah manajemen, sehingga organisasinya berjalan secara terencana dan tidak serabutan. SDM memiliki peran penting dalam mewujudkan LAZ yang professional. Pengelolaan LAZ akan baik jika lembaga tersebut terus meningkatkan peningkatan kualitas SDM-nya secara berkelanjutan. Tiga hal dasar harus dimiliki SDM zakat, yaitu kompeten, amanah, dan memiliki etos kerja tinggi. Sehingga lembaga yang professional dapat menciptakan ekonomis dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya serta terwujudnya pencapaian tujuan dan program-program dari pengelolaan zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian internal pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap efektifitas implementasi prinsipprinsip good organization governance, karena dengan adanya pengendalian internal dapat menciptakan keefektifan dalam pengelolaan zakat yang diperlihatkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip good organisation governance. Gambar 2.1 Paradigma Penelitian Pengendalian Internal Pendayagunaan Zakat 1.Lingkungan pengendalian (control environment) 2.Penaksiran Risiko (risk assessment) 3.Aktivitas pengendalian (control activities) 4.Pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) 5.Pemantauan (monitoring) Efektifitas Implementasi Prinsip-prinsip GOG 1. Amanah 2. Transparansi 3. Profesional