kriminalisasi gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi di

advertisement

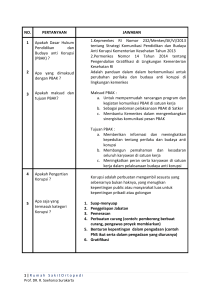

Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 KRIMINALISASI GRATIFIKASI SEKS SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Aristianto Husin1, Eddy Rifai2, Nikmah Rosidah2 1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lampung 2 Dosen Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lampung Abstract: The problems in this research are about the sexual gratuities criminalization as a corruption criminal offense in corruption offense court in Indonesia. This research is a juridical normative research by using secondary and primary data used as a supporting data. The research type is descriptive analysis that describes the research result and the complete discussion, complete, cmprehensive, and systematic. Problems approach used was law approach and the sexual gratuities criminalization in corruption criminal offense that had been done. The research result shows that the criminalization is a complicated problem because of the act that can be criminalized, different value and norms in the society, varied instrument choice setting in social life, and the social change occured in the society. This problem of sexual gratuities criminalization to criminalize must be applied in careful way, since it has relation to the personal life of human being. Based on that fact, the sexual gratuities should be categorized to be an offense arranged in law’s regulation in Indonesia. The application of the reversal of the Sexual Gratuities Prove Burden which actually uses the Reversal of Burder based on Article 12 B UU No. 20 Year 200. That the value is 10 million or more is proved by the gratuities receiver in which the value is lees than 10 million conducted by public prosecutor. Keywords: criminalization, corruption, sexual gratuities, PENDAHULUAN Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah berjalan dalam suatu koridor kebijakan yang komprehensif dan preventif. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyentuh tahapan pemberian dalam arti yang luas (gratifikasi) dari seseorang (pihak lain) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suatu tindak pidana (suap). Undang-undang korupsi saat ini telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur Negara, namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya cenderung menghadapi hambatan/kendala. Oleh karena itu, pengaturan masalah gratifikasi sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, memerlukan pengaturan yang bersifat komprehensif. Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat dengan KPK). Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 1 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Permasalahan timbul mengenai munculnya istilah gratifikasi seks yaitu suatu pemberian dalam bentuk pelayanan seks atau gratifikasi tidak berupa uang. Namun gratifikasi berupa kesenangan dan kenikmatan seks yang sering terjadi dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik, seperti contoh kasus pada kasus suap impor daging dengan pelaku Ahmad Fattanah yang tertangkap tangan berdua dengan seorang wanita bernama Maharani yang dicurigai sebagai gratifikasi seks dari rekanan. KPK akhirnya membebaskan Maharani karena dianggap tidak terkait dengan kasus dugaan suap impor daging sapi.1 Pada bulan November 2013 terungkapnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang berawal dari kasus suap dan pelayanan seks dengan tujuan untuk membebaskan suami korban dari jeratan hukum di Kendari Sulawesi Utara.2 Bulan April 2013 lalu, tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono diduga menerima gratifikasi seksual dari Toto Hutagalung dalam penanganan kasus korupsi bansos Pemkot Bandung.3 Melihat kasus tersebut, penegakan hukum terkait 1 http://www.tempo.co/read/news/2013, yang diakses pada tanggal 21 Januari 2014. 2 http://www.kendarinews.com/content/view /9867/259/#sthash.fr6dXkqF.dpuf, yang diakses pada 29 Januari 2014. 3 http://www.republika.co.id, yang diakses pada tanggal 29 Januari 2014. gratifikasi seks terkendala dengan aturan perundang-undangan. Memperhatikan defenisi yang telah dimuat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1), bahwa pemberian berupa pelayanan seks belum ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya untuk saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa perbuatan yang memberikan suatu pelayanan seks (gratifikasi seks) merupakan suatu tindak pidana korupsi. Saat ini hangat membicarakan istilah tersebut dengan berbagai pandangan. Munculnya istilah gratifikasi seks dan wacana pengaturan perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang TIPIKOR) merupakan suatu terobosan baru di dunia hukum pidana yang sifatnya suatu pembaharuan peraturan atau undangundang atas munculnya perbuatanperbuatan baru yang dapat mengarah ke dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Penulis beranggapan bahwa gratifikasi seks dapat dikategorikan atau dikriminalisasikan sebagai suatu bagian dari gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR saat ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena dalam penjelasan disebutkan bahwa pemberian tersebut diartikan secara luas dan sifatnya fleksibel atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penjelasan juga disebutkan bahwa gratifikasi tersebut dapat berupa fasilitasfasilitas lain, dalam hal ini fasilitas tersebut dapat berupa pelayanan seks yang diberikan kepada pejabat atau dapat juga berupa rabat (discount) dalam memuluskan perbuatannya. Gratifikasi seks atau pemberian pelayanan seks tersebut kepada pejabat perlu dilakukan penelitian lebih mendalam apakah gratifikasi seks tersebut dapat berpengaruh terhadap kewajiban, keputusan pejabat negara yang bersangkutan, namun hal ini telah banyak terjadi dan sering terjadi baik dikalangan masyarakat maupun pejabat dan menjadi 2 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 suatu rahasia umum. Ketika diangkat kepermukaan atas wacana pemberian sanksi, hal ini dianggap tidak ada untuk menghilangkan perbuatannya dan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Singapura misalnya, gratifikasi dalam bentuk jasa termasuk seks sudah diatur dalam undang-undang, mengapa Indonesia tidak berani, seharusnya gratifikasi seks juga bisa dicantumkan dalam undang-undang untuk menunjang pembuktian sebuah kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mencoba menulis tesis yang berjudul : “Kriminalisasi Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. METODE PENELITIAN Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan data primer digunakan sebagai data penunjang. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus gratifikasi seks dalam tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kriminalisasi Gratifikasi Seks sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Istilah gratifikasi sendiri sesungguhnya berasal dari Bahasa Belanda, gratifikatie yang kemudian diadopsi menjadi kata dalam Bahasa Inggris yang berarti hadiah. Istilah gratifikasi yang dalam bahasa Inggris disebut gratification adalah istilah yang muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. Istilah gratification muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (bribery),” sebelumnya gratification (gratifikasi) lebih banyak dikenal sebagai gift atau pemberian (dalam Bahasa Indonesia).4 Gratifikasi sering diidentikkan dengan bentuk uang. Namun, saat ini terdapat praktek gratifikasi seks dimana pelakunya berasal dari kalangan para pejabat atau penyelenggara negara di negeri ini yang pada akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. 5Ketentuan mengenai gratifikasi seks yang ada saat ini masih terjadi kekosongan norma, karena belum adanya pengaturan mengenai gratifikasi seks diatur secara jelas disertai sanksi yang berat serta belum adanya ketentuan sanksi bagi pelaku perempuan pemberi layanannya. Hal ini menjadi beberapa penyebab praktek gratifikasi seks tersebut masih merajalela dan sulit untuk ditindak lanjuti. Sehingga, banyak pelaku gratifikasi seks lepas dari jeratan hukum dan cenderung untuk mengulangi perbuatan tersebut. Perbuatan gratifikasi seks sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan selain merusak moral bangsa, gratifikasi seks juga merupakan perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana maka perbuatan gratifikasi seks perlu suatu kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah.6 Kompleksitas kriminalisasi terletak pada begitu banyak faktor yang terkait dan perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, dan di antara faktor-faktor 4 Eddy OS Hiariej,”Memahami Gratifikasi”, URL: http://nasional.kompas.com/read/2011/ 06/13/03392292, Diakses pada tanggal 1 Mei 2014. 5 Rusman Paraqbueq, “Gratifikasi Seks Makin Marak”, URL : http: //www.tempo.co/read/new s/2013/06/ 21, Diakses pada tanggal 1 Mei 2014. 6 A.P. Simester dan G R Sullivan, Criminal Law Theory and Doctrine, Hart Publishing, Oxford, 2000, hlm. 6. 3 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 tersebut adakalanya terdapat perbedaan yang sangat tajam. Kompleksitas itu berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana jenis perbutan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan neteral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Kompleksitas kriminalisasi juga berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompokkelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikriminalisasi dan berpegaruh juga terhadap penilaian atas gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (primum remedium) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrument terakhir (ultimum remedium) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumeninstrumen pengaturan yang tersedia. Kompleksitas kriminalisasi berkaitan juga dengan perubahan social dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat. Perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Bila masyarakat berubah, maka hukum akan ikut berubah pula. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta jiwa.7 Dengan kata lain, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat, tetapi di dalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat.8 Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Jenis perubahan nilai dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: (1) perubahan nilai-nilai budaya primordial yang ditentukan oleh kelompok kekerabatan, komunikasi desa, ke suatu sistem budaya nasional ....... , dan (2) perubahan sistem nilai tradisional kepada sistem nilai budaya modern.9 Akibat perubahan sosial tersebut, perbuatan-perbuatan tertentu yang dulu dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela atau merugikan masyarakat, kini dianggap sebagai perbuatan yang wajar dan tidak tercela. Berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini, berikut adalah kriminalisasi gratifikasi seks di Indonesia: Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 7 Koentjaraningrat, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi” dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Bina Cipta, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 25. 8 Rusli Effendi dkk, Op.Cit, 1986, hlm. 6465. 9 Koentjaraningrat, Op. Cit, hlm. 26 4 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: 1) kerugian keuangan Negara; 2) suap-menyuap; 3) penggelapan dalam jabatan; 4) pemerasan; 5) perbuatan curang; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) gratifikasi. Korupsi dari berbagai jenis yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 5, yaitu: Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3)kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Menurut Rais Rozali bahwa “Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi10: 1) “asas kejelasan tujuan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 2) “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; 3) “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; 4) “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 5) “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 6) “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 7) “asas keterbukaan”, 10 http://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/a sas-asas-dan-teori-pembentukan-perundangundangan, diakses pada tanggal 22 Maret 2014. 5 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Satochid Kartanegara secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang oleh undangundang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.11 Selain tindak pidana umum, dikenal pula tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain.12 Pengaturan mengenai Gratifikasi di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni pada Pasal 12 B Ayat (1). Di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa gratifikasi dapat dilakukan dengan pemberian layanan seksual dan menyebut Gratifikasi Seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang dapat dituntut secara hukum. Sehingga, Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini dirasa kurang memadai karena belum mampu mengatur secara terperinci seluruh aspek Gratifikasi Seks, yang dalam hal ini masih terjadi adanya kekosongan norma. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek hukum gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dilakukan bersama pihak ketiga (di luar pemerintahan) untuk 11 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6. 12 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3. tujuan tertentu, termasuk di dalamnya menerima atau melakukan pelayanan seksual. Gratifikasi seksual termasuk kejahatan terorganisir dengan rapi dan terselubung. Berbicara tentang mendapatkan keuntungan yang besar, maka segala macam cara akan ditempuh agar memenangkan sebuah tender untuk suatu proyek. Salah satu cara yang dilakukan yakni “Gratifikasi Seks.” Gratifikasi seks yang dimaksudkan di sini yakni: “Tindakan menyuap pejabat pemerintah dengan memberikan layanan seks untuk memperlancar urusan bisnis”. Setiap orang pasti menginginkan agar bisnis yang dijalankannya itu berhasil. Apalagi berhadapan dengan berbagai perkembangan saat ini, banyak terjadi persaingan entah itu persaingan yang sehat maupun persaingan yang tidak sehat keduanya berjalan berdampingan. Persaingan demi persaingan untuk mengejar keuntungan begitu marak sehingga aspek etis dan moral dari bisnis itu sendiri terabaikan. Nilai-nilai moral yang semestinya menjadi pegangan dalam berbisnis menjadi sesuatu yang relatif. Pandangan yang demikian dipengaruhi oleh adanya cara pikir yang menganggap nilai-nilai moral sebagai sesuatu yang tabu atau pamali dalam dunia bisnis. Ada keyakinan bahwa penerapan nilai-nilai moral atau nila-nilai etika dalam kegiatann berbisnis justru akan berdampak pada kemunduran bahkan kerugian dalam sebuah bisnis. Sehingga ada ungkapan yang bebunyi: “business is business” (paham ini biasa disebut dengan mitos amoral).13 Bisnis dikatakan punya aturan sendiri sehigga tidak perlu bercampur dengan nilai atau norma-norma moral yang kaku, mengikat dan bahkan cenderung merugikan. Tak heran kita melihat paham yang demikian memberi kesempatan untuk terjadi pelanggaran etika dan moral dalam berbisnis. Berbagai cara kotor digunakan dalam berbisnis 13 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 55-57 6 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 untuk bisa mencapai keuntungan. Guna menopang cara berbisnis yang demikian maka tiga aspek pokok dari bisnis harus diperhatikan, yakni: aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek etika. Berikut penjelasan singkat mengenai tiga aspek itu.14: a) Aspek Ekonomi Bisnis yang baik adalah bisnis yang saling menguntungkan (Relasi mutualistik). Keuntungan secara ekonomi adalah baik dan seharusnya demikian. Tetapi hal yang penting adalah bahwa jangan sampai demi mengejar keuntungan, keseimbangan ekonomi dan aspek keadilan menjadi tidak diperhatikan bahkan dibiarkan; b) Aspek Moral Kendati bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tetapi hal yang perlu untuk diperhatikan pula adalah aspek moral dari bisnis itu sendiri. Dalam menjalankan bisnis banyak orang biasanya terhambat dalam aspek ini, yakni aspek moral. Berbagai tindakan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan sebuah bisnis menjadi mati dan kacau. Tindakan suap menyuap adalah salah satu contoh dari penyimpangan tersebut. Dan tindakan tersebut biasanya berujung pada kegagalan dan pencemaran nama baik perusahaan dan pelaku bisnis yang ada di dalamnya. Banyak perusahaan yang berhasil dan bertahan hingga saat ini bukan karena berpatokan pada paham atau mitos amoral, tetapi justru karena mempunyai dasar moral dan etika yang baik dalam bisnis mereka. Jadi bisnis yang baik (good business) itu bukan saja yang menguntungkan tetapi bisnis yang baik adalah juga bisnis yang baik secara moral; c) Aspek Hukum Bisnis secara langsung terikat juga dengan hukum, yakni hukum dagang atau hukum bisnis. Aspek hukum sangat penting dalam sebuah 14 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 17-19 bisnis agar supaya kegiatan bisnis itu bisa berjalan dengan baik dalam pelindungan hukum. Dengan hukum maka segala kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain tiga aspek itu, bisnis yang baik juga harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis, yakni: prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, prinsip integritas moral, tidak berbuat jahat (non maleficence) dan prinsip berbuat baik (beneficence). Prinsip-prinsip itu mau menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya seorang palaku bisnis haruslah orang yang otonom dengan dirinya sendiri. Mampu membuat keputusan, mampu membangun relasi dengan para mitra kerja dan orang lain. Jujur dan bertanggungjawab serta selalu mampu bertindak adil dan bijaksana serta peduli pada kepentingan bersama. Tidak berlaku curang. Dan yang paling penting adalah sikap hormat atau respect pada diri sendiri dan juga hormat kepada orang lain sebagai seorang pribadi manusia yang bermartabat dan bermoral. Artinya bahwa seorang pelaku bisnis adalah orang yang punya moral yang tinggi, orang yang peduli pada nilai-nilai etis dalam kehidupan. Persoalan yang dihadapi oleh manusia sebagai homo economicus saat ini, yakni bagaimana menjalankan usaha ekonominya atau bisnisnya agar bisa berhasil dengan baik. Persaingan mulai terjadi antara para pebisnis yang berjuang mati-matian agar bisa mencapai keuntungan yang telah ditargetkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Persaingan- persaingan itu menimbulkan sebuah fenomena lain dalam menjalankan sebuah bisnis. Fenomena yang akhir-akhir ini mulai nampak dalam rana bisnis baik di dalam maupun di luar negeri yakni bisnis kotor. Artinya menjalankan bisnis dengan cara yang tidak benar. Modus yang digunakan adalah dengan menyuap orang-orang yang mempunyai kepentingan atau pengaruh dalam sebuah 7 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 proyek bisnis, misalnya para pejabat. Modus suap dengan layanan seks ini adalah yang paling gencar dilakukan saat ini. Para lady escort di tempat-tempat hiburan atau di rumah-rumah bordil menjadi laris manis. Tidak hanya mereka, para mahasiswi di perguruan tinggi pun tak ketinggalan menjajakan tubuh mereka kepada para pengusaha untuk kemudian dijadikan sebagai pelayan seks bagi mitra kerja dari para pengusaha atau pebisnis. Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.15 Menurut Peter W. Low, dalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada tiga (3) efek yang perlu diukur, yaitu, pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada masyarakat. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema kriminalisasi tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode non-pidana melalui peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain. Di samping itu, adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu dalam kriminalisasi. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalsasi juga berkaitan dengan adanya fakta bahwa „kriminalisasi‟ adalah sebuah variabel yang dengan sendirinya bisa dimanipulasi 15 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 5. karena efek keperilakuan akan tergantung pada definisi perilaku yang dilarang. Kedua, mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan. Pencegahan perilaku yang bernilai sosial melalui pelarangan pidana dapat mencegah perilaku yang sah menurut hukum agar tidak masuk ke perilaku yang dilarang hukum. Besarnya efek ini bervariasi karena tidak menentunya pelarangan dan sifat instrumental perilaku yang dilarang Pengeluaran biaya untuk penegakan hukum berkaitan dengan anggaran untuk berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendeteksi dan menghukum pelanggar. Pada sejumlah kasus, sumberdaya yang digunakan untuk penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu paling tepat dipandang sebagai “biaya kesempatan”, yaitu sumberdaya yang mestinya telah atau dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana lain. Selain aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial dan pengeluaran untuk penegakan, biaya kriminalisasi yang lain adalah efek kriminalisasi pada individu. Tidak semua „kepedihan‟ hukuman bisa diukur dengan skala ekonomi, atau bahkan dengan skala psikologis. Namun, kita bias mendeskripsikan efek penahanan, penuntutan, pendakwaan, dan penghukuman pada pelanggar-pelanggar individual. Ini meliputi pengurangan produktivitas yang disebabkan oleh stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan pengungkungan, dampak buruk bagi keluarga yang di tanggung, dan kerugian psikis dan fisik yang bisa terjadi sebagai akibat pemenjaraan. Komponen biaya yang lain adalah efek yang ditimbulkan kriminalisasi pada privasi seseorang. Stephen dan Devlin mengakui bahayanya mengkriminalisasi perilaku yang terjadi dalam ranah privat yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Permasalahannya adalah bahwa penegakan hukum ini mengharuskan polisi menggunakan 8 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 teknik-teknik investigasi yang “intrusive” yang melanggar privasi. Selanjutnya efek kriminogenik yang timbul akibat kriminalisasi. Sejumlah pelarangan memiliki konsekuensi kriminogenik, yaitu, menciptakan keadaan-keadaan yang meningkatkan kemungkinan timbulnya aktivitas kejahatan yang tidak akan terjadi seandainya tidak ada pelarangan dalam hal tertentu. Menurut para teoritisi pelabelan, respon resmi terhadap suatu penyimpangan, terutama melalui proses stigmatisasi dalam hukum pidana, meningkatkan kemungkinan penyimpangan lebih lanjut oleh individuindividu lain yang belum melakukannya. Biaya yang harus diukur akibat penegakan hukum yang setengah hati. Tingkat penegakan yang sesungguhnya ditentukan berdasar alokasi sumberdaya penyelidikan dan penuntutan serta prevalensi (maraknya) perilaku yang dilarang. Di samping itu, komponen biaya lain yang harus diukur adalah tariff kejahatan. Pelarangan terhadap aktivitas komersial seperti perjudian, seks, pornografi, dan obat-obatan terlarang jelas mengurangi pasokan barang dan jasa yang dilarang, tapi sepanjang ada pembelinya, maka muncul pasar komersial gelap. Seberapa besar pelarangan bisa mengurangi aktivitas yang tidak dikehendaki sangat tergantung pada elastisitas permintaan, yaitu respon calon konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran HAM dan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Walaupun secara empirik belum ada data yang akurat tentang ini, namun jika dilihat berbagai sumber yang mempublikasikan masalah gratifikasi seks kemungkinan terbesar banyak terjadi. Gratifikasi seks atau layanan “seks” jika ditinjau dari segi moral maka tindakan itu sangat melecehkan martabat seorang wanita (entah melalui sebuah konsensus bisnis atau pun karena keterpaksaan). Selain itu juga tindakan untuk menggunakan tubuh wanita atau perempuan sebagai imbalan atau suap kepada seseorang adalah sebuah pelanggaran terhadap hak ketubuan perempuan sebagai milik pribadi. Tubuh wanita dipandang sebagai “sesuatu” atau “benda” yang mempunyai nilai ekonomis.16 Kekuasaan membuat seseorang tidak lagi memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan hormat, melainkan sebagai bidak yang dimanipulasi dan dimainkan dalam perebutan kebesaran dan keuntungan pribadi. Dalam konteks gratifikasi seks Henry Kissinger pernah berkata: “Kekuasaan adalah obat perangsang seks yang terbaik.”17 Tindakan yang demikian akibatnya merusak watak seseorang seperti diuraikan dengan bagus oleh negarawan Inggris abad delapan Edmund Bruke. Ia berkata: “Kekuasaan pelan-pelan melenyapkan pikiran manusia dari segala sifat kemanusiaan dan kelembutan.”18 Gratifikasi seks dalam dunia bisnis adalah sesuatu yang sangat tidak etis karena sangat bertentangan dengan martabat dan kodrat manusia. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai seorang pribadi manusia tetapi hanya dilihat sebagai “betina.” Prinsip kewanitaan diturunkan ke posisi inferior. Kita melihat bahwa kekuasaan ternyata telah menarik banyak orang untuk mendekat guna mendapatkan keuntungan, dan perempuan bisa menjadikan tubuhnya sebagai umpan atau kail yang mempermudah transaksi politik dalam dunia bisnis.19 16 Gail Hardy, “Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi sosial: Suatu Masalah Perempuan dalam Heterogenitas kelompoknya,” dalam Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 120. 17 Rutf Tiffany Barnhouse, Identitas Wanita: Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra Diri, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 77. 18 Ibid ., hal. 78. 19 Sriyuliani, (Tubuh) Perempuan dan Moralitas Politik, (Jan-26-2013) dalam http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opini/tubu 9 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Egosime pribadi pebisnis untuk bisa mencapai keuntungan yang besar kemudian membuahkan sistem dan cara berbisnis yang tidak etis. Kesenangan pribadi berusaha dicapai dengan mengorbankan martabat manusia yang begitu luhur dan mulia. Egoisme diri kemudian membawa seorang pebisnis pada pelanggaran atas kode etik dan prinsip-prinsip dalam sebuah bisnis. Tindakan gratifikasi seks dalam dunia bisnis sungguh-sungguh “tidak benar” dan tidak dapat diterima secara etis. Hal itu disebabkan karena tindakan yang demikian adalah sebuah tindakan yang ilegal dalam berbisnis serta keluar dari prinsip bisnis. Gratifikasi seks melanggar hampir sebagian besar prinsip bisnis. Pertama, gratifikasi seks menunjuk pada kurangnya prinsip otonomi dalam diri pelaku bisnis. Pelaku bisnis tidak bisa atau belum sepenuhnya paham tentang dunia bisnis, dan belum mampu mengambil keputusan yang benar dalam menjalankan bisnis. Kedua, pelaku bisnis belum bisa mempertahankan nilai kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Ketiga, pelaku bisnis masih mempertahankan egonya dengan hanya mecari keuntungan untuk diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Keempat, pelaku bisnis kekurangan rasa kemanusiaan dengan tidak menaruh respect pada diri sendiri dan orang lain sebagai seorang pribadi yang bermartabat luhur. Bisnis yang baik adalah bisnis fair dan yang punya otonomi serta integritas moral yang tinggi. Bisnis menjadi tidak etis kalau perolehan untung dimutlakan dan segi moral dikesampingkan. Dengan kata lain maksimalisasi keuntungan sebagai satu-satunya tujuan akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak etis. Ronald Duska menegaskan bahwa dalam berbisnis seorang pelaku bisnis harus membedakan antara purpose (maksud) dan motive (motivasi).20 Artinya sesorang harus menjalankan maksud bisnisnya dengan motivasi yang jelas. Menurut Kenneth Blanchard dan Norman Vincent, apabila seseorang berbisnis hanya untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan dan mengindahkan maksud dan aspek penting lain dari tindakan bisnis itu sendiri, maka ia sama dengan pemain tenis yang hanya memperhatikan papan angka dan tidak memperhatikan bola.21 Keuntungan itu sifatnya relatif sedangkan nilai-nilai etis dan moral sifatnya kekal. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip yang benar serta kehendak yang baik (good will). Immanuel Kant mengatakan demikian: “Bertindaklah sedemikian rupa agar tindakanmu itu berlaku umum.”22 Berbicara mengenai pengaturan terkait dengan gratifikasi seks, ketentuan yang ada tidak menyebutkan secara ekspilit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi seks. Namun, menurut Refki Saputra23 bahwa jika kita menela‟ah beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi seks tersebut, sebagaimana penjelasan berikut: Pertama. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Berdasarkan dari 30 pasal tersebut, dapat dirinci menjadi 7 jenis korupsi, diantaranya adalah suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13) dan gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C). Dalam pasal-pasal tentang suap, terdapat frasa “memberi/menerima sesuatu” dan “memberi/menerima hadiah atau janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada 21 h-perempuan-dan-moralitas-pejabatpublik/, (diakses pada 22 Maret 2014). 20 Bertens, Op.Cit. hlm. 161. Ibid, hlm. 162. Ibid, hlm. 121 23 Majalah Konstitusi Edisi No.75 - mei 2013, Jakarta, hlm. 7. 22 10 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Hanya saja suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya tergolong kepada suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor. Kedua. Apakah layanan seks dapat digolongkan sebagai suatu pemberian (suap dan gratifikasi) yang dilarang dalam UU Tipikor? Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Undang-undang ini sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memilki kekuatan hukum. Dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namu lebih luas dari pada itu. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara (termasuk hakim) dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari sang hakim, maka itu tergolong gratifikasi. Ketiga, Terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seks, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum. Mengingat suap maupun gratifikasi seks mengandung unsur kesusilaan sebagaimana diatur pada Pasal 153 ayat (3). Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur pada Pasal 195. B. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seks sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Teori ini telah berhasil dipraktekkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian. Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa: Kesatu, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie) dengan tolok ukur system pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitative disebut dalam undangundang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus 11 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Kedua, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh Hukum Positif (ius constitutum) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 11 Tahun 2005, Inppres Nomor 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya. Ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undangundang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Pada UU tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”. Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya. Kebijakan legislasi dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya sebagai berikut: (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi; (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal: (a) apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau (b) apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum. (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan; (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut 12 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 dipandang sebagai hal yang setidaktidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971 khusus mengenai kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya sebagai berikut: (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim. (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 sebagai berikut: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Penjelasan otentik ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa: Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistim pembuktian secara negative menurut undang-undang (negatief wettelijk) Ketentuan pasal ini pada hakikatnya merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok. Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu: Pertama, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 13 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (in strijd me zijn plicht) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok. Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Apabila didakwa TPK menerima suap gratifikasi, maka objek dan cara pembuktian ialah: Pertama, bahwa tidak ada gratifikasi yang diterima, atau bukan terdakwa yang menerima gratifikasi tersebut; Kedua, bahwa jika terbukti ada sesuatu penerimaan (gratifikasi), maka terdakwa membuktikan bahwa penerimaan itu bukan berhubungan dengan jabatannya dan atau tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi mengacu pada unsur-unsurnya, tetapi kebalikan (negatif) yakni tidak ada unsur-unsur TPK tersebut; Ketiga ia telah melaporkan pada KPK tentang penerimaan itu dalam waktu 30 hari kerja sejak menerimanya. Menurut Pasal 37 ayat (2) bila terdakwa dapat membuktikan seperti itu, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Oleh karena pembuktian (negatif) oleh terdakwa ini mengenai objek TPK (menerima suap gratifikasi) tentu harus diikuti dengan diktum pembebasan terdakwa. Disini letak sistem terbalik justru menguntungkan terdakwa. Karena hakim tidak perlu mempertimbangkan hasil pembuktian JPU.24 Objek pembuktian sistem terbalik meskipun sangat terbatas, untuk memaksimalkan penerapannya, diperlukan JPU mendakwakan Pasal 12B tentang TPK menerima suap gratifikasi. Dalam hal perkara yang tepat bagi JPU untuk mendakwakan Pasal 12B sehingga pembuktiannya dapat menggunakan sistem terbalik, adalah dalam perkara korupsi suap pasif yang nilainya besar yang dilakukan dalam waktu yang lama dan sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Misalnya rekening gendut di kepolisian yang sampai kini tidak jelas hasil penyelidikan atau penyidikannya atau rekening gendut para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pegawai dirjen Pajak yang tidak jelas asal-usulnya. Pembuktian satu-satu penerimaan suap dari tiap-tiap pengusaha atau para pencari keadilan serta kapan saat penerimaan itu terjadi memang tidak mudah. Hanya tepat untuk kasus-kasus semacam itu. Sistem beban pembuktian terbalik TPK bertumpu pada konsep memudahkan pembuktian bagi TPK yang sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Demikianlah itulah maksud pembentuk undang-undang memasukkan sistem pembebanan pembuktian terbalik bagi TPK suap menerima gratifikasi dalam UU TPK. Apabila dikaji secara selayang pandang dimensi filosofis mengapa kebijakan legislasi menterapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian 24 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 83-84. 14 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 dalam tindak pidana korupsi disebabkan ada kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (offender) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya, diperlukan ada aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian sehingga tetap menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Sistem pembalikan beban pembuktian telah diadposi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut undangundang ini, pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi (pemberian), yang berkaitan dengan suap (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999, serta Pasal 5 sampai Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini juga merincikan pengertian gratifikasi secara luas. Jadi, pemberian seperti komisi, persenan, imbalan, hadiah, “upeti”, bahkan pungutan liar, bisa masuk dalam pengertian tersebut. Berdasarkan sistem pembuktian terbalik, terdakwa berhak membuktikan di persidangan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10 juta atau lebih yang diterimanya bukanlah suap. Terdakwa juga berhak membuktikan bahwa harta kekayaannya, bahkan termasuk pula harta kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya, bukanlah berasal dari korupsi. Perlindungan bagi hak terdakwa ini bisa dikatakan merupakan jaminan keseimbangan karena, menurut pembuktian terbalik, terdakwa telah dianggap melakukan korupsi. Yang perlu digarisbawahi, pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka. Penerapan pembuktian terbalik akan efektif bila aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim, benarbenar bersih, berwibawa, dan profesional. Pembuktian terbalik lebih mengandung aspek pencegahan agar segenap aparatur negara tidak melakukan korupsi, dan melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance), yang sejak awal reformasi hingga sekarang ternyata masih jauh dari harapan. Dengan demikian, pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, serta penyelenggara negara, manakala berdasarkan bukti permulaan yang cukup ternyata memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya itu sah atau bukan dari hasil korupsi. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2)dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti". Sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut : (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti . 15 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengen penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) di hapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus ,serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing berubag menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehungga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut: Pasal 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harga benda istri atau suami, anak,dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan; (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok Maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Diantara Pasal 38 dan 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 37 di jelaskan dalam pasal penjelasan sebagai berikut: (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan mengalahkan diri sendiri (non self- in criminition); (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang ( negatief wettelijk). Pasal 38 A Pembuktian sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan . Pasal 38 B (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok. (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh 16 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim. Penjelasan Pasal 38 B dinyatakan: ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Berdasarkan pendekatan doktrin dan komprasi sistem hukum pidana, makna atau arti terbatas “Terbatas” atau “khusus” dari implementasi sistem pembalikan beban pembuktian (di Indonesia nantinya) adalah:25 1. Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik “gratification” (pemberian) yang berkaitan dengan “bribery” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam UU.No.31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jasa Penuntut Umum. 2. Bahwa Sistem Pembalikan Badan Pembuktian hanya terbatas di lakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang di dakwakan terhadap siapapun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No. 31Thun 1999 . Perlu di tegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tetap debebankan kepada Jaksa Penuntut Umum . Hanya saja, apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu ddari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, Terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut analisis penulis bahwa Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Maka pemerintah harus membuat peraturan pemerintah tentang harga jasa pelayanan seksual, yang nantinya akan di gunakan 25 Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 56-57. 17 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 sebagai dasar Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 12 B yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap di lakukan oleh penerima gratifikasi. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa bukan gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut umum . Dengan demikian menurut penulis dalam penjelasan Pasal 12 B yang di maksud dengan gratifikasi di tambah saja termasuk gratifikasi seksual. Fakta sosial bahwa gratifikasi seksual itu dapat di ukur dengan uang yang pada akhirnya akan dijadikan dasar dalam pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast). Pembaharuan hukum pidana dengan menambah pasal gratifikasi seksual berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentunya akn mengalami kendala jika dikonversikan kedalam rupiah, karena Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menuntut adanya sistem pengkonversian tersebut. Berdasarkan Pasal 12B UndangUndang No. 20 Tahun 2001, disebutkan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah harus dikonversikan berapa harga/nilai layanan seksual. Apabila bisa, mungkin akan sangat memalukan menanyakan standar harga penyedia jasa seksual mana yang digunakan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masyarakat melegitimasi tempat prostitusi dan tentunya akan melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Menganalogikan “kemaluan wanita” sebagai suatu “barang”, sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya dapat dianggap telah menipu “barang” milik orang lain (Pasal 378 KUHP). Hukum seharusnya konsisten bahwa, pengertian barang merupakan sesuatu yang memiliki nilai/harga baik itu bergerak maupun tidak bergerak, maaka konsekueninya akan sama yaitu berapakah nilai sebuah kehormatan, keperawanan atau layanan seksual. Gratifikasi seksual tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam bidang pembuktian. Pembaharuan hukum tentunya memerlukan perbandingan, Singapura misalnya yang telah menerapkan gratifikasi seksual. Singapura telah mewarisi tradisi common law Inggris dan karenanya telah menikmati manfaatmanfaat kestabilan, kepastian dan internasionalisasi yang inheren dalam sistem Inggris (khususnya dalam bidang komersial/perdagangan). Singapura memiliki akar common law Inggris yang sama dengan yang dimiliki negara-negara tetangganya (seperti India, Malaysia, Brunei dan Myanmar), walaupun detil penerapan dan pelaksanaan dari masingmasing negara berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan setiap negara. Sistem hukum common law Singapura dicirikan dari doktrin preseden yudisial (atau stare decisis). Berdasarkan doktrin ini, hukum itu dibangun dan dikembangkan terus oleh para hakim melalui aplikasi prinsip-prinsip hukum pada fakta-fakta dari kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, para hakim hanya diwajibkan untuk menerapkan ratio decidendi (atau alasan yang mempengaruhi diambilnya suatu keputusan) dari pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi dalam hirarki yang sama. Negara Singapura, ratio decidendi yang terdapat dalam keputusan-keputusan Pengadilan Banding Singapura (Singapore Court of Appeal) secara ketat mengikat Pengadilan Tinggi Singapura (Singapore High Court), Pengadilan Negeri (District Court) dan Pengadilan Magistrat (Magistrate’s Court). Di lain pihak, keputusan-keputusan pengadilan Inggris dan negara-negara Persemakmuran lainnya tidak secara ketat mengikat 18 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Singapura. Pernyataan-pernyataan yudisial lainnya (obiter dicta) yang dibuat dalam keputusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, yang tidak secara langsung mempengaruhi hasil akhir suatu kasus, dapat diabaikan oleh pengadilan yang lebih rendah tingkatannya. Pengadilan yang lebih rendah tingkatannya, dalam beberapa kasus, dapat menghindarkan diri dari keharusan menerapkan ratio decidendi dari keputusan pengadilan yang lebih tinggi yang dikeluarkan sebelumnya, jika (a) pengadilan tersebut dapat membedakan secara material fakta-fakta kasus yang dibawa ke hadapannya dengan fakta-fakta dari keputusan yang sebelumnya pernah diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi; atau (b) keputusan pengadilan yang lebih tinggi tersebut memang dibuat secara per incuriam (yaitu, tanpa menghiraukan doktrin stare dicisis). Pengaruh besar dari hukum common law Inggris pada perkembangan hukum Singapura secara umum lebih terbukti dari beberapa bidang common law tradisional (seperti Perjanjian/Contract, Perbuatan Melawan Hukum/Tort dan Restitusi/Restitution) daripada bidangbidang lain yang didasarkan pada undangundang (seperti Hukum Pidana/Criminal Law, Hukum Perusahaan/Company Law dan Hukum Pembuktian/Law of Evidence). Mengenai bidang-bidang yang didasarkan pada undang-undang ini, negara-negara lain seperti India dan Australia telah amat mempengaruhi dari segi pendekatan dan isi dari beberapa undang-undang Singapura tersebut. Pembuktian dalam hukum singapura dilakukan dengan mengkonsepsikan apa saja yng menurut mereka menjadi kebiasaanya, ciri dari sistem Common law adalah kurangnya kepastian hukum, tetapi kuatnya kepuasan masyarakat akan suatu keputusan, karena selain hakim masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan keputusan. Kebebasan penganalogian disana juga bebas, artinya Jaksa maupun pengacara hadir unuk mempresentasikan argumentasinya untuk meyakinkan juri. Penganalogian ini bebas dan tidak terikat peraturan, karena peraturan dimasing-masing distrik berbeda. Tolak ukurnya adalah logika dan penerimaan masyarakat terhadap logika yang berkeadilan tersebut. Indonesia bukan merupakan negara Common Law, tetapi Civil Law dengan ciri khas kepastian hukum. Tata cara pembuktiannya pun terbatas oleh posedural yang ada, adanya larangan analogi dan sebagainya. Nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat saat ini masih diabaikan, karena masih kuatnya pandangan positivistik di Indonesia, sehingga menganalogikan kehormatan sebagai benda yang memiliki nilai uang, atau gratifikasi seksual yang nantinya akan menuntut nilai harga, pastinya akan dipertanyakan, diluar logika, an norm dan tidak sesuai peraturan perundangundangan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pembaharuan hukum pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, artinya mempertimbangkan keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dan pandangan inilah yang dikenal dengan prinsip “daaddader strafrecht” yang memperhatikan baik segi perbuatan (obyektif) maupun pelakunya (subyektif).26 Penulis menilai adanya pembaharuan tindak pidana seperti gratifikasi seksual akan akan berpengaruh terhadap keseimbangan dua kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga ketika diundangkan sebagai sebuah undang-undang akan mengalami legal gap dan kembali tidak berfungsi seperti Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan cacat sejak diundangkan. 26 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, 1996, hlm. 108 19 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan perbuatan gratifikasi seks ini untuk mengkriminalisasikan perlu kehati-hatian, karena ini menyangkut kehidupan pribadi manusia, yang mana dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dia kepada yang menciptakannya. Jadi bukan hanya sekedar berdasarkan beberapa pendapat yang muncul yang menimbulkan pro dan kontra tapi berdasarkan sebuah obyektifitas hasil pemikiran yang didasarkan data-data yang akurat pula. Karena pendapat yang pro dan kontra tidak dapat mewakili perasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri bermacam-macam suku dan budaya dan agama. Berbagai pendapat kontra yang beralasan negara tidak dibenarkan terlalu memasuki hal yang bersifat pribadi, ini juga perlu dipertimbangkan karena ini adalah sebuah reaksi dari mayarakat yang tidak setuju kehidupan pribadinnya dicampuri. Tapi pertimbangan alasan yang pro juga perlu dipertimbangkan. Melihat kenyataan yang sudah terjadi yang berkembang dimasyarakat dengan didasarkan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkriminalisasikan perbuatan, maka gratifikasi seks sudah saatnya dikriminalisasikan, karena sejalan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, ini semua demi kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil serta melindungi masyarakat. selain itu demi kemaslahatan umat manusia dan kebaikan umat manusia. 2. Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dilakukan oleh penuntut umum. Saran 1. 2. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya segera merevisi penjelasan dan Pasal 12B ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum tentang gratifikasi seks, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam pembuktian gratifikasi seks dan fokus pada pembuktian dengan bisa mengesampingkan pelaporan. Pembuktian gratifikasi seksual bisa melalui kesaksian atau alat bukti lainnya, misalnya, SMS ajakan, tawaran, atau perjanjian soal gratifikasi seks. DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Andrea, Fockema, 1983. Kamus Hukum terjemahan Bina Cipta, Bandung. An-Naim, Abdullah Ahmed, 1990. Dekonstruksi Syari’ah, LkiS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Atmosudirdjo, Prajudi, 1984. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Barnhouse, Rutf Tiffany, 1988, Identitas Wanita: Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra Diri, Kanisius, Yogyakarta. 20 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Bassioni, M. Cherif, 1973, Substantive Criminal Law, Charles C. Thomas Publiser, USA. Bertens, K. 2000, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi, Refika Aditama, Bandung. Chazawi, Adami, 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni Bandung, Bandung. Edy Kristianto, Agustinus, 2009, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Effendy, Marwan, 2010, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Timpani, Jakarta. Farid, Zaini Abidin, 1995. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. Gunakaya, Widiada dan Petrus Irianto, 2012. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Alfabeta, Bandung. Hamdan, M. 2005. Tindak Pidana Suap & Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan. Hamzah, Andi, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. ----------, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hardy, Gail, 1998. “Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi sosial: Suatu Masalah Perempuan dalam Heterogenitas kelompoknya,” dalam Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, Kanisius, Yogyakarta. Hartanti, Evi, 2008. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Keraf, A. Sonny, 1998. Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta. Kusumaatmadja, Mochtar, 1978. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, BPHNBinacipta, Jakarta. Lopa, Baharuddin, 2003. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. M Situmorang, Victor, 1990. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2002. “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar” Liberty, Yogyakarta. Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. ----------, 1992. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Mulyadi, Lilik, 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung. Nawawi Arief, Barda, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ----------, 1996. Kebijakan Legislative Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996. ----------, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. ----------, 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang. ----------, 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta. Nurdjana, IGM. 2005. Korupsi dan Illegal Loging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Prasetyo, Teguh, 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung. Prinst, Darwan, 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 21 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Prodjohamidjojo, Martiman, 2000. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 1983. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung. Reksodiputro, Mardjono, 1993. Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam BatasBatas Toleransi), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Sahetapy, J.E. 1996. Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990. Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. Saleh, Roeslan, 1981. Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta. ----------, 1988. Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Seno Adji, Indriyanto, 2006. Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali, Jakarta. ----------, 1983. Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta. Sudarto, 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang. ----------, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. ----------, 1983. Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru, Bandung. Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2010. Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Waluyo, Bambang, 2000. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Wiyono, R. 1986. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung. ----------, 2005. Pembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. B. Peraturan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Majalah, Surat Kabar dan Sumber Lainnya detikNews, 6 Juni 2012. Effendi, Rusli dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986. Harkrisnowo, Harkristuti. “Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta. Kamariah, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, Maret 1994. 22 Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23 Kompas, 19 Januari 2013. D. Website Majalah Konstitusi Edisi No.75 - Mei 2013, Jakarta. http://aceh.tribunnews.com/menyoalgratifikasi-seks. Saleh, Roeslan “Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. http://kamus.sabda.org. http://kamusbahasaindonesia.org/sarana#i xzz2MeIT1N23. http://staff.unila.ac.id/eddyrifai http://www.antikorupsi.org/id/content/urg ensi-pembuktian-terbalik http://www.kendarinews.com/content/vie w/9867/259/#sthash.fr6dXkqF.dpuf. http://www.republika.co.id. http://www.tempo.co/read/news. http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opini/t ubuh-perempuan-dan-moralitaspejabat-publik/. 23