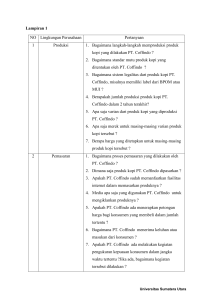

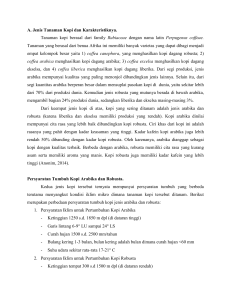

Kajian Karakteristik dan Dampak Lingkungan Kegiatan Petani

advertisement