SKRIPSI_BAB II_DIANITA WAHYU SURYA ANDARI_F0212034

advertisement

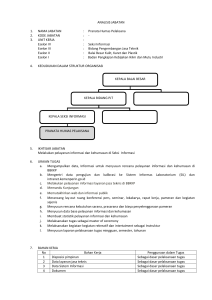

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Viktimisasi di tempat kerja Viktimisasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk tindakan negatif yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan korban, lingkungan yang saling bermusuhan dan cenderung bersifat anti-sosial (Eirnasen, 1996; Hoel & Cooper, 2000; Zapf et al., 1996). Hasil studi yang dilakukan oleh National Youth Violence Prevention Resource Centre Sanders (dalam Anesty, 2009) menjelaskan bahwa dampak yang akan menimpa korban apabila dilakukan secara berulang adalah korban akan merasa depresi, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, sulit untuk mengendalikan hidupnya dan menurunkan prestasi akademik. Lebih lanjut Garofalo (dalam Meire & Miethe, 1993) mendefinisikan bahwa viktimisasi adalah salah satu cara seseorang untuk memprovokasi orang lain supaya melakukan penyerangan hingga menimbulkan korban. Mendelsohn (dalam Meire & Miethe, 1993) mengembangkan beberapa tipologi korbanyang membedakan korban, mulai dari pihak yang sedikit bersalah hingga pihak yang dianggap benar-benar bersalah atau terlibat. Sedangkan Von Hentig (dalam Meire & Miethe, 1993) menjelaskan bahwa pada umumnya korban yang dominan adalah perempuan baik muda atau tua, orang yang cacat mental, orang yang depresi dan cenderung merasa kesepian atau patah hati. Selain itu karakteristik korban yang terkait dengan atribut pribadi dianggap lebih mudah untuk mengalami tindak kejahatan. Beberapa peneliti menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan viktimisasi seperti masalah antara korban dan pelaku Donald (dalam Meier & Miethe, 10 1993), bingkai kejahatan (Von Hentig, 1948), tindakan pidana (Ellenberger,1955) dan secara lebih umum adalah hubungan antara korban dengan pelaku (Von Hentig, 1940; Schafer, 1968; Schultz, 1968) dengan tujuan untuk menunjukkan pentingnya peran korban kejahatan untuk memahami sebuah kejahatan. Menurut Aquino dan Thau (2009), viktimisasi di tempat kerja didefinisikan sebagai insiden dimana satu atau lebih individu menggunakan kata-kata atau tindakan untuk membuat orang lain mengalami kerugian fisik dan psikis di tempat kerja. Beberapa istilah yang digunakan para peneliti dalam berbagai literatur untuk menyebut bentuk-bentuk khusus dari viktimisasi di tempat kerja adalah penyalahgunaan jabatan (Keashly, 1998;Tepper, 2000), intimidasi (Einarsen, 2000; Harvey, Heames, Richey & Leonard, 2006), ketidaksopanan (Andersson & Pearson, 1999; Blau & Andersson, 2005), konflik interpersonal (Spector & Jex, 1998; Spector & O'Connell,1994) dan konflik sosial (Duffy, Ganster & Pagon, 2002). Viktimisasi di tempat kerja yang dilakukan olehsatu atau lebih supervisor ataurekan kerja dapat berupa pelanggaran ringan seperti komentar yang kasar dan agresi fisik yang ekstrim (Andersson & Pearson, 1999; Cortina, Magley, Williams & Langhout, 2001; Hoel, Rayner & Cooper, 1999; LeBlanc & Kelloway, 2002; Rogers & Kelloway, 1997). Perilaku seperti ini sering disebut sebagai intimidasi ketika terjadi beberapa kali (misalnya sekali seminggu atau lebih) dan untuk periode waktu yang panjang, misalnya enam bulan atau lebih (Leymann, 1996). Salah satu penyebab munculnya viktimisasi di tempat kerja adalah karakteristik korban itu sendiri yang menyebabkan ia rentan menjadi target dari sebuah perilaku agresif (Bowling & Beehr, 2006; Milam, Spitzmueller & Penney, 2009). Viktimisasi bisa dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang mengalami konflik interpersonal yang memiliki kekuasan sama ataupun berbeda dan diwujudkan dengan perilaku kasar (Spector & Jex, 1998). Salah satu teori yang menjelaskan tentang viktimisasi adalah Teori Viktimisasi Bottom-Up, yakni teori yang menunjukkan bahwa faktor kepribadian dapat mempengaruhi stabilitas temporal pada korban. Selain itu terdapat satu sumber yang mungkin mengakibatkan peningkatan timbulnya korban dari waktu ke waktu dan dari sumber-sumber lain. Artinya korban bisa mulai dengan satu sumber atau satu jenis pelaku kemudian sumber lain dapat dimungkinkan akan bergabung (Leymann, 1990 & 1996). Einarsen (1999) juga mengusulkan teoriBottom-Up yang menunjukkan bahwa korban yang berasal dari rekan kerja akan meningkat dari supervisor. Menurut pendekatan ini, biasanya munculnya korban dimulai dari sebuah konflik kecil antara dua individu yang relatif bertempat di level sama dalam hirarki organisasi. Tetapi setelah beberapa saat, supervisor akan mungkin masuk dan bergabung dalam konflik tersebut hingga menimbulkan korban. 2. Status Jabatan Jackson et al., (dalam Aquino &Bradfield, 2000) membuktikan bahwa status jabatan seseorang mempengaruhi cara orang diperlakukan berbeda di tempat kerja. Dicontohkan bahwa karyawan manajerial cenderung menerima manfaat moneter yang lebih menguntungkan, sistem penghargaan dan insentif yang berbeda serta pelatihan secara lebih baik dibandingkan karyawan non-manajerial. Lawyer & Yoon (dalam Aquino, Bies & Tripp, 2006) menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki status jabatan yang tinggi akan lebih sering menang karena memiliki kekuatan sumber daya yang lebih besar seperti kemampuan untuk menghukum pihak lain dengan informasi, moneter maupun tugas pekerjaan pilihan. Selanjutnya (Hogan & Emler, 1981; Bies & Tripp, 1997) mengemukakan bahwa korban mungkin merasa lebih aman apabila dapat menjaga hubungan baik dengan pelaku yang berstatus jabatan tinggi dibandingkan dengan pelaku berstatus jabatan rendah. Lebih lanjut Bies & Tripp (1997) juga mengemukakan bahwa karyawan berstatus jabatan tinggi cenderung mengalami hambatan normatif dan bersifat kurang sensitif sehingga dapat menimbulkan peristiwa yang bersifat mengancam (Aquino & Doglas, 2003). Hogan dan Emler (1981) berteori bahwa orang berstatus jabatan lebih rendah harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap rekan kerja yang berstatus jabatan lebih tinggi dengan tidak menyinggung perasaan secara serampangan. Hal ini berarti bahwa orang yang berstatus tinggi jabatan merupakan orang terhormat yang dapat melakukan pembalasan kapan saja. Aquino, Bies dan Tripp (2001) memprediksi bahwa berlakunya teori balas dendam adalah ketika pelaku menempati status di level tinggi yang berarti apabila pelaku berstatus jabatan tinggi, maka akan dengan mudah mengganggu kesejahteraan karyawan yang berstatus jabatan rendah. Namun ketika dirugikan oleh atasan, kemungkinan korban untuk melakukan balas dendam akan terhambat karenapelaku menempati posisi yang baik (Aquino et al, 2001;Bies et al, 1997; Heider, 1958; Kim et al, 1998). Di sisi lain apabila karyawan yang berstatus jabatan rendah melakukan pembalasan akan mendapat ancaman kerugian seperti kehilangan kesempatan promosi jabatan di tempat kerja dan berpengaruh pada hasil yang diinginkan seperti upah. Oleh karena itukorban yang memiliki status jabatan lebih rendah daripada pelaku memilih untuk tidak membalas dendam dan cenderung mengandalkan organisasi untuk menghukum pelaku sebab mereka memiliki rasa takut, Heider (dalam Aquino, Bies & Tripp, 2006). Kim et al., (1998) juga menjelaskan bahwa orang-orang dengan status jabatan yang lebih tinggi mungkin merasa sangat dirugikan oleh bawahan apabila diperlakukan dengan tidak hormat, sehingga mereka akan melakukan tindakan agresif untuk menegakkan budaya hormat sosial. Sesuai dengan pendapat Ehrenreich & Zegers de Beiji (dalam Aquino & Bommer, 2003) bahwa salah satu indikator yang paling relevan dalam hubungan status sosial dan viktimisasi adalah posisi hirarki yang diperjelas dengan karyawan yang berstatus jabatan tinggi akan diperlakukan secara lebih baik dibandingkan karyawan berstatus rendah. Sebagai contoh, karyawan yang berstatus jabatan rendah akan sering mendapatkan kontrol pengawasan yang ketat dan kritik yang tidak rasional dengan komentar yang bersifat mengancam. Aquino, Bies & Tripp (2006) mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau status, maka diperlukan interaksi antara pihak-pihak yang kuat dengan pihak-pihak yang lemah melalui prosedur pengaduan formal yang bergantung pada status hirarki yang dimiliki korban maupun pelaku. Artinya, apabila korban memiliki status lebih tinggi dari pelaku (korban adalah bos pelaku), maka korban tidak perlu mengandalkan organisasi untuk menghukum karena secara pribadi mereka mampu untuk melakukan balas dendam secara efektif dan efisien. Namun apabila korban memiliki status jabatan yang lebih rendah dari pelaku (pelaku adalah bos korban) maka secara rasional korban harus merasa takut akan konsekuensi yang mungkin akan terjadi sehingga merugikan diri korban sendiri. 3. Agresivitas Definisi agresivitas telah dikemukakan oleh banyak peneliti sehingga sangat variatif. Baron dan Richardson (1994) mendefinisikan agresivitas sebagai sebuah upaya yang dilakukan individu untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Herbert (1981) mendefinisikan agresivitas sebagai sebuah tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial yang melukai fisik ataupun psikis termasuk merusak benda-benda disekitarnya.Medinnus dan Johnson (1976) mengemukakan bahwa agresi adalah perilaku yang bersifat menyerang, dapat berupa serangan fisik, serangan terhadap objek, serangan verbal, dan melakukan pelanggaran terhadap hak milik atau menyerang daerah orang lain. Agresivitas dapat terjadi kapan dan dimana saja, tidak memandang waktu dan tidak peduli siapa yang akan jadi korban. Definisi agresivitas juga diungkapkan oleh Dollard (dalam Harvey dan Smith, 1977)bahwa tindakan agresi ditujukan kepada orang lain yang menjadi sasaran dari tingkah laku tersebut. Berkowitz (1995) juga mendefinisikan agresivitas sebagai segala bentuk perilaku yang menyakiti fisik maupun mental seseorang. Menurut Baron dan Byrne (1984) faktor yang mendukung definisi agresivitas adalah individu dapat menjadi pelaku dan individu dapat menjadi korban, tingkah laku individu pelaku, individu yang memiliki perilaku yang bertujuan mencelakakan atau melukai (termasuk membunuh dan hal lain yang bersifat mematikan) dan keinginan korban untuk tidak menerima perilaku pelaku. Buss dan Perry (1992) mengatakan bahwa ada empat faktor pada agresi yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan dan kebencian. Agresi fisik / Physical Aggression adalah agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik yaitu memukul, menendang, menusuk dan sebagainya. Agresi verbal / Verbal Aggression adalah agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal seperti mengumpat, membentak, berdebat, mengejek dan sebagainya. Kemarahan / Anger adalah perasaan negatif tetapi tidak memiliki tujuan apapun. Kebencian / Hostility adalah perasaan negatif yang dimiliki seseorang untuk memberikan nilai negatif pada orang lain. Rigby (dalam Anesty, 2009) menyatakan bahwa agresi merupakan situasi saat seseorang memperoleh sesuatu dengan menggunakan kekuatan namun dominasinya terhadap target atau korban merupakan hal yang insidental dan tidak disengaja. Selain itu Rivers dan Smith (1994) juga mengidentifikasi tiga tipe agresi, yaitu agresi fisik langsung, agresi verbal langsung, dan agresi tidak langsung. Agresi fisik langsung mencakup perilaku-perilaku yang jelas seperti memukul, mendorong, dan menendang. Agresi verbal langsung mencakup penyebutan nama dan ancaman. Agresi tidak langsung melibatkan perilaku-perilaku seperti menyebarkan rumor dan menceritakan cerita-cerita. Agresi langsung itu secara eksplisit diperlihatkan dari agresor ke korban sedangkan agresi tidak langsung melibatkan pihak ketiga.Senada dengan Buss (1961) yang mengemukakan delapan jenis agresivitas seperti agresivitas fisik aktif langsung, agresivitas fisik aktif tidak langsung, agresivitas pasif langsung, agresivitas pasif tidak langsung, agresivitas verbal aktif langsung, agresivitas verbal aktif tidak langsung, agresivitas verbal pasif langsung dan agresivitas verbal pasif tidak langsung. Agresivitas fisik aktif langsung dengan cara menusuk, memukul dan mencubit. Agresivitas fisik aktif tidak langsung misalnya menjebak untuk mencelakakan orang lain. Agresivitas pasif langsung dengan cara memberikan jalan pada orang lain. Agresivitas pasif tidak langsung dengan menolak untuk melakukan sesuatu. Agresivitas verbal aktif langsung dengan cara mencaci maki, menghina atau mengolok-olok orang lain. Agresivitas verbal aktif tidak langsung dengan menyebarkan gossip yang tidak benar atau fitnah. Agresivitas verbal pasif langsung dengan tidak mau berbicara pada orang lain. Agresivitas verbal pasif tidak langsung dengan cara diam saja meskipun tidak setuju. Dodge & Coie (1987) memperkenalkan gagasan tentang dua tipe agresi, yaitu agresi proaktif dan agresi reaktif. Agresi reaktif melibatkan reaksi-reaksi marah dan defensif pada frustasi, sementara agresi proaktif dicirikan dengan perilakuperilaku yang diarahkan tujuan, dominan dan memaksa. Seorang individu yang menunjukan agresi proaktif itu berdarah dingin dan akan menggunakan agresi untuk mencapai tujuannya ini. Agresi reaktif seringkali salah menafsirkan tanda-tanda sosial dan menghubungkan maksud-maksud permusuhan dengan teman-teman sebayanya. Kedua tipe agresi ini telah dihubungkan dengan kekurangan atau kesalahan dalam pemrosesan informasi sosial. Baron & Byrne (1994) mengelompokkan agresi menjadi tiga pendekatandalam menerangkan penyebab dasar perilaku agresi, yaitu : faktor biologis, faktor eksternal, dan belajar. a. Faktor Biologis Menurut pendekatan ini, agresi pada manusia seperti telah diprogramkanuntuk melakukan tindak kekerasan dari pembawaan biologis secara alami. Berdasarkan instinct theory seseorang menjadi agresif karena hal itu merupakan bagian alami dari reaksi mereka. Freud (2002) mengatakan bahwa agresif dapat muncul dari naluri atau instinct keinginan untuk mati yang kuat (thanatos) yang diproses oleh setiap individu (Baron & Byrne, 1994).Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Lorenz (dalam Baron & Byrne, 1994), yaitu agresi muncul dari fighting instinct atau naluri untuk berkelahi yang ditujukan kepada anggota-anggota spesies yang lain. Lorenz juga menyampaikan bahwa agresi bukan sesuatu yang buruk, tetapi juga berfungsiuntuk menyelamatkan individu tersebut. b. Faktor Eksternal Hal lain yang dipandang penting dalam pembentukan perilaku agresiadalah faktor eksternal. Menurut Dollard (dalam Praditya, 1999) frustrasi adalah perilaku agresif yang diakibatkan dari percobaan-percobaan yang tidak berhasil untuk memuaskankebutuhan dan cenderung akan terjadi apabila keinginan atau tujuan tertentu dihalangi. Berkowitz (1993) mengatakan bahwa frustrasi menyebabkan sikap siaga untuk bertindak secara agresif karena adanya kemarahan (anger) yang disebabkan oleh frustrasi itu sendiri. Individu yang bertindak agresif maupun tidak tergantung dari kehadiran isyarat agresif (aggressive cue) yang memicu kejadian aktual agresi tersebut. Jadi perilaku agresif mempunyai bermacam-macam penyebab, di mana frustrasi adalah salah satunya. Sears dan kawan-kawan (1994) menambahkan bahwa meskipun frustrasi sering menimbulkan kemarahan, dalam kondisi tertentu hal tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan frustrasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku agresi, melainkan ada beberapa faktor lain yang dapat memicunya. Menurut Baron dan Byrne (1994), kondisi timbulnya perilaku agresif yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal terdiri dari kepribadian, dan hubungan interpersonal, salah satunya adalah komunikasi, serta kemampuan. Kondisi eksternal terdiri dari frustrasi, provokasi langsung yang bersifat verbal ataupun fisik yang mengenai kondisi pribadi dan lingkungan sekitar yang kurang baik. c. Faktor belajar Koeswara (1988) mengemukakan bahwa pendekatan belajar adalah pendekatan lain yang lebih kompleks untuk menerangkan agresi. Pendekatan ini menjelaskan bahwa agresi merupakan tingkah laku yang dipelajari dan melibatkan faktor-faktor eksternal (stimulus) sebagai determinan pembentuk perilaku agresi. Pendekatan ini dianggap sebagai proses belajar yang berlangsung dalam lingkup yang lebih luas di samping melibatkan faktor-faktor eksternal dan internal. Buss (1961) berfokus pada faktor-faktor sosial dan kepribadian sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku agresif. Lebih lanjut Bandura (1986) menekankan bagaimana individu mempelajari perilaku agresif dengan mengamati orang lain dan mempelopori penelitian mengenai efek-efek melihat kekerasan dimedia masa. Menurut Bandura dan kawan-kawan (dalam Koeswara, 1988) agresi dapat dipelajari dan terbentuk melalui perilaku meniru atau mencontoh perilaku agresi yang dilakukan oleh individu lain yang dianggap sebagai suatu contoh atau model. Dalam hal ini, individu dapat mengendalikan perilaku yang ditirunya dan menentukan serta memilih obyek imitasinya yang disebut proses imitasi. Sears dan kawan-kawan (1994) memperjelas dengan menambahkan sebuah mekanisme penting dalam proses belajar dengan menyebutnya sebagai proses penguatan. Proses penguatan adalah proses penyerta yang akan menentukan apakah perilaku sebelumnya akan diinternalisasi atau tidak. Jika suatu perilaku mendapatkan penguatan (reinforcement) atau terasa menyenangkan, maka timbul keinginan untuk mengulanginya. Sebaliknya jika perilaku tersebut mengakibatkan individu dihukum atau merasa tidak menyenangkan, individu cenderung untuk tidak mengulanginya.Senada dengan Brigham (1991) yang mengemukakan faktor yang mempengaruhi agresi seperti proses belajar, proses penguatan dan proses imitasi atau modeling. Faktor belajar adalah mekanisme utama yang menetukan perilaku agresifpada manusia. Dicontohkan dengan bayi yang baru lahir akan menampakan agresivitas yang sangat impulsif, namun perilaku tersebut akan semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Artinya bayi tersebut melakukan proses belajar untuk menyalurkan agresivitasnya hanya pada saat-saat tertentu saja (Sears dan kawankawan, 1994). Proses belajar ini termasuk belajar dari pengalaman, trial and error, pengajaran moral, menerima instruksi dan pengamatan terhadap perilaku orang lain. Proses penguatan atau reinforcement menjelaskan bahwa individu akan cenderung mengulang suatu perilaku apabila perilaku tersebut memberikan efek yang menyenangkan dan sebaliknya, apabila efek yang diberikan tidak menyenangkan maka perilaku tersebut tidak akan diulangi. Selanjutnya adalah proses imitasi atau modeling. Proses imitasi cenderung dilakukan oleh orang-orang yang ingin meniru figur-figur tertentu khususnya orang tua yang dianggap sangat menentukan keagresifan seorang anak. 4. Afektivitas Negatif Afektivitas negatif merupakan istilah yang digunakan pertama kali oleh Tellegen (1982) dan didefinisikan Watson & Clark (1984) sebagai suasana hati yang mencerminkan perasaan tekanan emosional meliputi rasa takut, marah, cemas, khawatir, gelisah dan emosi yang tidak menyenangkan. Watson & Clark (1984) juga menyimpulkan bahwa individu yang memiliki NA tinggi lebih mungkin mengalami stress atau ketidakpuasan, lebih instropektif terhadap kegagalan dan kekurangan mereka, cenderung fokus pada dunia negatif dan merasa kurang beruntung dalam menjalani kehidupan pribadi mereka. Lebih lanjut Watson dan Clark (1991) menjelaskan bahwa Individu dengan NA tinggi cenderung mengalami tingkat kesukaran (distress) dan ketidak-puasan pada setiap waktu dan pada berbagai situasi tertentu,meskipun tidak secara jelas mengalami stress. Mereka lebih introspektif dan terlalu memikirkan kegagalan dan ketidakberdayaan (shortcoming) mereka. Mereka juga cenderung terpaku pada sisinegatif orang lain dan lingkungan (world) pada umumnya, sehingga individu dengan NA tinggi kurang memiliki pandangan yang baik terhadap dirinya sendiri (less favorable self-view) serta merasa kurang puas terhadap diri mereka sendiri dan hidup mereka. Orang dengan NA yang tinggi juga memiliki self esteem yang rendah dan konsep diri yang negatif. Sehingga orang yang memiliki NA tinggi cenderung mempersepsikan, mengevaluasi dan melaporkan pengalaman mereka dari kacamata negatif. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus menerus maka perasaan negatif seperti kekhawatiran, kecemasan, kelabilan emosi dan sifat mudah marah(irritability) akan berdampak pada sejumlah gejala-gejala jasmani yang merugikan. Fokus mereka yang ber-NA tinggi dalam bertindak adalah untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu dalam menghadapi suatu perubahan dalam lingkungan kerja ia berusaha agar dapat bertahan dalam perusahaan mereka hanya untuk menghindari kondisi yang kurang menguntungkan baginya. Ia bertahan karena ia memprediksikan bahwa apabila ia tidak mendukung perubahan yang ada, ia akan tergeser dan sulit baginya untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Definisi lain mengenai afektivitas negatif disampaikan oleh Coyne et al, (2000);Matthiesen & Einarsen (2001); Olweus (1993); Zapf (1999) yakni dimensi umum dari keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan yang memunculkan berbagai macam perasaan negatif seperti marah, rasa bersalah, tegang dan takut. Snyder & Lopez (2006) juga menyampaikan bahwa afektivitas negatif adalah sebuah perasaan yang menggambarkan hidup yang tidak menyenangkan. Lebih lanjut Bowman dan Hensen (dalam Burke, 1993) menambahkan bahwa karyawan dengan NA tinggi akan cenderung lebih mudah marah dan menyukai peraturan tanpa perubahan karena perubahan aturan organisasi dengan tujuan restukturisasi akan dipersepsikan negatif. Selain itu mereka juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan rekan kerja yang mengakibatkan sulitnya berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan relasi. Sebuah penelitian lain tentang afektivitas negatif juga menjelaskan bahwa afektivitas negatif (NA) merupakan suatu pengalaman individu yang mengalami emosi negatif seperti kecemasan dan depresi yang dianggap sebagai prediktor munculnya konflik interpersonal (Tellegen, 1998). Ada dua mekanisme melalui NA yang membuat seseorang bisa menjadi target potensial dalam sebuah konflik interpersonal, yakni karyawan mungkin berperilaku negatif seperti mengganggu, menggoda siapa saja yang mereka anggap pantas untuk menjadi sebuah korban (Coyne et al, 2000;. Matthiesen & Einarsen, 2001; Olweus, 1993; Zapf, 1999) dan sering memandang atau berbicara negatif terhadap seseorang yang rentan untuk menjadi target di tempat kerja (Aquino & Bradfield, 2000; Harveyet al., 2006). Individu yang ber-NA tinggi cenderung berkinerja buruk, berperilaku negatif yang sering dilakukan atasan terhadap bawahan sehingga akan muncul stress kerja (Spector & Zepf, 2000). B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 1. Status Jabatan dan Viktimisasi di Tempat Kerja Penelitian Aquino, Bies & Tripp (2006) mengungkapkan bahwa karyawan yang berstatus jabatan tinggi cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga dapat melindungi diri mereka dari tindak kejahatan atau terhindar dari viktimisasi. Beberapa peneliti (Baumeister et al., 1996; Daly & Wilson, 1988; Wicklund & Gollwitzer, 1982) juga mengungkapkan bahwa karyawan berstatus jabatan rendah mungkin membutuhkan perlindungan yang lebih besar untuk melindungi dirinya dari ancaman viktimisasi dengan membatalkan tindakan balas dendam apabila mendapatkan penghinaan dari atasannya. Penelitian Bies dan Tripp (1996) mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan penelitiannya mengenai teori balas dendam bahwa karyawan selaku korban sering membatalkan tindakan balas dendamnya terhadap pelaku apabila pelaku menempati posisi yang tinggi dalam status hirarki pekerjaan. Lebih lanjut Aquino & Bommer (2003) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa orang dengan status jabatan tinggi akan dipandang lebih kompeten dalam mengerjakan tugas, lebih cerdas dan memiliki penampilan menarik dibanding orang dengan status jabatan rendah. Akibatnya mereka akan memiliki kecenderungan diperlakukan secara lebih baik. Gouldner (dalam Aquino & Bommer, 2003) mengungkapkan bahwa karyawan yang menempati status jabatan tinggi lebih sering diperlakukan secara adil dengan menerima keuntungan besar yang bersifat positif seperti peningkatan reputasi karena mereka dianggap memegang kekuasaan dan otoritas. Senada dengan yang disampaikan oleh Er (dalam Aquino & Bradfield, 2000) bahwa orang-orang yang menempati status jabatan tinggi cenderung diperlakukan lebih baik dengan cara mendapatkan kehormatan atas kekuasaan dan otoritas mereka. Neuman & Baron (1998) juga menemukan bahwa hampir 50% dari populasi pekerja di sebuah perusahaan, perilaku agresif cenderung menyerang rekan kerjanya sendiri dibandingkan pada supervisor mereka. Penelitian Aquino & Bradfield (2000) membuktikan bahwa status jabatan berpengaruh negatif pada terjadinya viktimisasi di tempat kerja karena hasil penelitian menunjukkan adanya status jabatan tinggi cenderung terhindar dari terjadinya viktimisasi (direct victimization dan indirect victimization). Pernyataan tersebut juga telah didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dari uraian di atas dapat dibuat hipotesis : H1 : Status pekerjaan berpengaruh negatif pada viktimisasi di tempat kerja. 2. Agresivitas dan Viktimisasi di Tempat Kerja Buss, Tedeschi & Felson (1961) mengungkapkan bahwa agresivitas merupakan sebuah sifat yang mendasari diri seseorang untuk berperilaku agresif atau melakukan penyerangan. Monahan (1981) menambahkan bahwa beberapa atribut dari sifat individu seperti impulsif, intensitas reaksi dan tingkat aktivitas membuat beberapa orang bereaksi secara agresif dibandingkan yang lain ketika dihadapkan pada sebuah rangsangan lingkungan yang bermusuhan. Buss (1961) juga mengungkapkan bahwa kecenderungan perilaku yang sangat agresif dari seseorang membuat mereka mudah merespon sebuah agresivitas yang dapat mengundang atau menimbulkan balasan dari orang lain sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang rentan menjadi korban / victim dari sebuah ancaman tindakan balasan. Sedangkan ancaman tindakan balasan akan muncul ketika orang lain membahayakan identitas diri seseorang dengan cara berperilaku provokatif (Felson dan Steadman, 1983). Dodge (1980) menjelaskan bahwa apabila seseorang mendominasi kecenderungan tanggapan untuk menjadi agresif, maka ia lebih mungkin untuk memiliki niat bermusuhan dengan orang lain dan akan merasakan ancaman yang lebih besar pula dari orang lain. Kecenderungan tersebut mungkin diperburuk oleh seseorang yang sangat agresif karena mereka lebih mengadopsi sebuah konfrontasi dibandingkan berdamai dengan orang lain (Buss, 1961). Penelitian Aquino & Bradfield (2000) membuktikan bahwa agresivitas berhubungan positif pada viktimisasi (direct victimization dan indirect victimization) karena seseorang yang sangat agresif cenderung menjadi korban / victim ancaman balasan dari orang lain atas perilaku agresif mereka sendiri. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut : H2 : Agresivitas berpengaruh positif pada viktimisasi di tempat kerja. 3. Afektivitas Negatif dan Viktimisasi di Tempat Kerja Penelitian Watson & Clark (1984) menjelaskan bahwa peran kepribadian yang dianggap sebagai prediktor timbulnya korban adalah kecenderungan seseorang mengalami perasaan negatif seperti rasa takut, marah, cemas, sedih dan depresi sehingga merupakan hubungan yang paling konsisten untuk berbagai pengukuran tentang viktimisasi (Aquino et al,.1999; Aquino & Bradfield, 2000; Coyne et al,. 2000; Matthiesen & Einarsen, 1991; Tepper et al,. 2006; Vartia, 1996; Zellars et al,. 2002). Watson & Clark (1984) juga menjelaskan bahwa afektivitas negatif dianggap sebagai variabel kepribadian yang berhubungan dengan pengalaman individu, baik dalam hal frekuensi atau intensitas untuk mengalami emosi negatif seperti kemarahan, permusuhan, ketakutan, dan kecemasan sehingga mereka cenderung menafsirkan informasi-informasi sosial secara negatif. Lebih lanjut Olweus (1978) menunjukkan bahwa afektivitas negatif mungkin berhubungan dengan kecenderungan terjadinya viktimisasi, karena orang-orang yang memiliki afektivitas negatif tinggi lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku yang bersifat prototipe sehingga rentan menjadi korban / victim. Karakteristik orang yang memiliki afektivitas negatif tinggi juga menunjukkan adanya hubungan antara afektivitas negatif dan viktimisasi karena mereka sering mengalami tekanan emosional seperti melanggar aturan, mengerjakan tugas secara tidak berkompeten (e.g Motowidlo et., al 1986), serta kurang berinteraksi secara sosial (Felson, 1978) Felson (1978) juga menambahkan dua argumen yang mendukung afektivitas negatif dan viktimisasi yakni individu yang memiliki afektivitas negatif tinggi, secara aktif dapat mengganggu atau memprovokasi orang lain untuk melanggar aturan. Sedangkan individu yang memiliki afektivitas negatif tinggi secara pasif menampilkan diri sebagai target viktimisasi karena mereka menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi, ketidakpuasan atau kesusahan. Penelitian Aquino et al., (1999) sebelumnya menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki afektivitas negatif tinggi akan cenderung bersifat bermusuhan yang dapat membuat mereka rentan untuk mengalami viktimisasi (direct victimization dan indirect victimization). Dengan kata lain, afektivitas negatif memiliki hubungan positif dengan terjadinya viktimisasi sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut : H3 : Afektivitas negatif berpengaruh positif pada viktimisasi di tempat kerja. 4. Afektivitas negatif memoderasi Agresivitas dan Viktimisasi di Tempat Kerja. Penelitian tentang korban bullying (Watson & Clark 1984) menjelaskan bahwa mereka yang memiliki afektivitas negatif tinggi cenderung memiliki karakteristik negatif seperti kecemasan, rasa tidak aman, menarik diri secara sosialdan merasa rendah diri. Baumeister, Smart& Bodden (1996) mengungkapkan bahwa seseorang atau karyawan yang memiliki afektivitas negatif tinggi akan cenderung sering bersikap kasar yang dapat memicu timbulnya permusuhan seperti ancaman dan tindakan agresif dibandingkan karyawan yang memiliki afektivitas negatif rendah. Olweus (1978) juga mengungkapkan bahwa masuk akal apabila orang-orang yang menunjukkan kombinasi sikap agresif, kecemasan serta rasa tidak aman dapat menjadi target yang paling mungkin untuk menjadi korban / victim. Hal tersebut dibuktikan bahwa pola perilaku negatif dari beberapa individu akan mempengaruhi merekauntuk memiliki tingkat emosional yang tinggi, niat untuk menjahati orang lain serta lebih mudah merespon ancaman yang dirasakan. Berdasarkan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan mengenai interaksi antara agresivitas dan afektivitas negatif yang dianggap sebagai pemicu munculnya viktimisasi di tempat kerja, maka penelitian Aquino & Bradfield (2000) mengemukakan bahwa kemungkinan afektivitas negatifakan dapat menonjolkan efek agresivitas terhadap viktimisasi (direct victimization dan indirect victimization). Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: H4 : Afektivitas negatif memoderasi agresivitas pada viktimisasi di tempat kerja. C. KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka penelitian merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan (Sekaran, 2003). Kerangka pemikiran menunjukkan beberapa variabel berbeda yang digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana hubungan antarvariabel tersebut. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : STATUS JABATAN H1 (-) AGRESIVITAS VIKTIMISASI DI TEMPAT KERJA H2 (+) H4 (Moderasi) H3 (+) AFEKTIVITAS NEGATIF Gambar 1: Model Penelitian Model penelitian diatas merupakan acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Aquino dan Bradfield (2000) yang menunjukkan keterkaitan antar variabel dalam hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Keterkaitan hubungan antar variabel dependen dan independen dijelaskan melalui pengaruh faktor situasional dan karakteristik personal terhadap munculnya kemungkinan viktimisasi di tempat kerja. Faktor situasional yang dianggap mempengaruhi viktimisasi di tempat kerja adalah status jabatan. Karyawan yang berada di posisi non-manajerial akan lebih sering mengalami viktimisasi di tempat kerja dibandingkan karyawan yang berada di posisi manajerial. Hal tersebut dikarenakan status jabatan tinggi dianggap memiliki hak yang sah untuk menerima perlakuan positif di tempat kerja, selain itu mereka memiliki hak untuk menggunakan mekanisme formal kontrol sosial seperti sistem penghargaan dan hukuman untuk membalas rekan kerja yang memperlakukan mereka dengan buruk. Selain faktor situasional, hal lain yang dianggap mempengaruhi viktimisasi di tempat kerja adalah karakteristik personal. Karakteristik personal yang pertama adalah agresivitas, yakni perilaku agresif yang sering ditunjukkan seorang karyawan terhadap rekan kerjanya hingga diri mereka merasa menjadi orang yang rentan menjadi korban / victim, sebab orang yang cenderung berperilaku sangat agresif akan lebih mudah mendapatkan tindakan balasan atas keagresifan dari diri mereka sendiri. Karakteristik personal yang lain ditunjukkan dengan afektivitas negatif. Afektivitas negatif merupakan sebuah perasaan negatif dari seseorang meliputi rasa marah, rasa kecewa serta rasa tidak puas terhadap sesuatu yang kemudian mendorong mereka untuk memiliki sifat saling bermusuhan dan membuat mereka rentan untuk mengalami viktimisasi di tempat kerja.