BAB II TINJAUAN PUSTAKA

advertisement

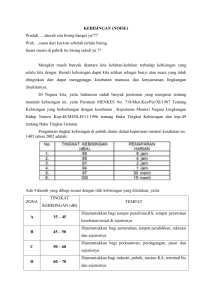

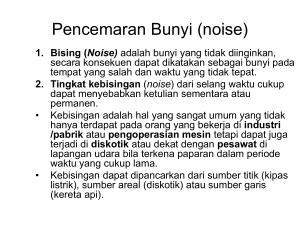

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Fisiologi Pendengaran Manusia Telinga merupakan alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang berada di sekitar manusia dan sebagai alat keseimbangan (Soetirtio, 1990). Telinga tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam (Adams, dkk., 1997). Proses mendengar diawali dengan getaran suara yang ditangkap oleh daun telinga dan mengenai membran timpani sehingga membran timpani bergetar. Getaran tersebut diteruskan ke telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran dan akan melalui membrane reissner yang mendorong endolimfa sehingga menimbulkan gerak antara membran basilaris dan membran tektoria. Gerakan yang dihasilkan oleh membran basilaris dan membran tektoria mengakibatkan rangsangan pada organ korti yang bersambungan dengan ujung saraf pendengaran. Impuls kemudian dibawa ke pusat sensorik pendengaran melalui saraf pusat yang ada di lobus temporalis dan dipersepsikan sebagai bunyi tertentu (Nusyirawan, 2008). 2.2 Gangguan Pendengaran 2.2.1 Definisi gangguan pendengaran Gangguan pendengaran terjadi karena peningkatan ambang dengar dari batas nilai normal (0–25 dBA) pada salah satu telinga ataupun keduanya (Soepardi, dkk., 2012). 1 Telinga manusia hanya mampu menangkap suara yang ukuran intensitasnya 85 dBA (batas aman) dan dengan frekuensi suara berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 Hz (Chandra, 2007). Batas intensitas suara tertinggi adalah 140 dBA dimana jika seseorang mendengarkan suara dengan intensitas tersebut maka akan timbul perasaan sakit pada alat pendengaran dan memicu seseorang terkena gangguan pendengaran atau peningkatan ambang dengar (Utamiati, 2012). Menurut Soepardi, dkk., (2012), seseorang dikatakan memiliki pendengaran yang normal apabila mampu mendengar suara dengan intensitas ≤25 dBA sedangkan seseorang yang mengalami peningkatan ambang pendengaran atau derajat ketulian akan dibagi menjadi tuli ringan, tuli sedang, tuli sedang berat, tuli berat dan tuli sangat berat (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Klasifikasi Derajat Peningkatan Ambang Pendengaran Klasifikasi Ambang Pendengaran Normal 0 – 25 dBA Tuli ringan 26 – 40 dBA Tuli sedang 41 – 55 dBA Tuli sedang berat 56 – 70 dBA Tuli berat 71 – 90 dBA Tuli sangat berat lebih dari 90 dBA Sumber: Soepardi, Iskandar, Bashiruddin dan Ratna (2012) 2.2.2 Jenis-jenis gangguan pendengaran Terdapat tiga jenis gangguan pendengaran (Soepardi, dkk., 2012) yakni: 1. Tuli konduktif Pada gangguan jenis tuli konduktif terdapat gangguan hantaran suara yang disebabkan oleh kelainan/penyakit di telinga luar atau di telinga tengah. Gangguan pendengaran konduktif biasanya pada tingkat ringan atau menengah dan bersifat sementara. Gangguan pendengaran konduktif dapat diatasi dengan alat bantu dengar atau implan telinga tengah. 2. Tuli sensorineural Gangguan jenis tuli sensorineural disebabkan oleh kerusakan sel rambut pada organ korti yang terjadi akibat suara yang keras, infeksi virus, meningitis, dan proses menua. Gangguan pendengaran sensorineural biasanya pada tingkat ringan hingga berat dan bersifat permanen. Pada tingkat ringan dapat diatasi dengan alat bantu dengar atau implan telinga tengah. Sedangkan implan rumah siput seringkali merupakan solusi atas gangguan pendengaran berat atau parah. 3. Tuli campuran Tuli campuran merupakan kombinasi dari tuli konduktif serta tuli sensorineural dan kedua gangguan tersebut bisa terjadi bersama-sama seperti contoh radang telinga tengah dengan komplikasi ke telinga dalam atau merupakan dua penyakit yang berlainan, misalnya tumor nervus VIII (sensorineural) dengan radang telinga tengah (konduktif). 2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Daya Dengar Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya dengar menurut Kusumawati (2012) adalah sebagai berikut: 1. Kebisingan Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1996), kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia khususnya gangguan pendengaran dan kenyamanan lingkungan. Gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kebisingan berkaitan erat dengan masa kerja dan intensitas kerja. Jika dilihat berdasarkan masa kerja, pekerja yang pernah/sedang bekerja di lingkungan bising selama lima tahun atau lebih maka berisiko terkena penyakit gangguan pendengaran dan jika dilihat berdasarkan intensitas kerja, pekerja akan berisiko terkena penyakit gangguan pendengaran bila bekerja lebih dari 8 jam/hari dengan intensitas bising yang melebihi 85 dBA (Kusumawati, 2012). Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh terpajan bising lebih dari 140 dBA walaupun sesaat atau dengan tingkat kebisingan ≥ 85 dBA selama lebih dari 8 jam kerja (Tabel 2.2) Penelitian yang dilakukan pada pabrik baja di Desa Janti Sidoarjo menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan dengan kejadian kehilangan pendengaran (Harmadji dan Heri, 2004). Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian di pabrik semi konduktor Taiwan dimana pekerja yang terpapar bising ≥85 dBA selama 8 jam dan 12 jam mengalami gangguan pendengaran (Chou, 2009). Tabel 2.2 Nilai Ambang Batas Kebisingan Waktu Pemajanan 24 Intensitas Kebisingan dalam dBA Jam 80 16 82 8 85 4 88 2 91 1 94 30 Menit 97 15 100 7.5 103 3.75 106 1.88 109 0.94 112 28.12 Detik 115 14.06 118 7.03 121 3.52 124 1.76 127 0.88 130 0.44 133 0.22 136 0.11 139 Catatan : Tidak boleh lebih dari 140 dBA walaupun Seaat. Sumber: Kepmenaker No. 51 Tahun 1999 Jenis-jenis kebisingan menurut Suma’mur (2009) adalah sebagai berikut: a. Kebisingan kontinyu Kebisingan kontinyu adalah kebisingan yang datangnya secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebisingan kontinyu dikelompokkan menjadi dua yakni kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas seperti kipas angin dan air conditioner serta kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit seperti gergaji sirkuler. b. Kebisingan impulsif Kebisingan impulsif adalah kebisingan yang karena adanya bunyi yang menyentak seperti tembakan meriam dan ledakan. c. Kebisingan impulsif berulang Kebisingan ini hampir sama dengan kebisingan impulsif, hanya saja bising ini terjadi berulang-ulang. Contoh kebisingan impulsif berulang adalah kebisingan yang bersumber dari mesin tempa di perusahaan. d. Kebisingan terputus-putus Kebisingan terputus-putus adalah kebisingan yang berlangsung secara berkala seperti suara lalu lintas kendaraan dan pesawat terbang. Pesawat merupakan sumber kebisingan terbesar yang berada di area bandara. Kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat berasal dari mesin pesawat terutama pada pergerakan fan dan compressor dimana kebisingan yang tinggi terjadi pada saat pesawat akan terbang lepas landas atau takeoff (Kandou dan Mulyono, 2014). Pada penelitian kajian kebisingan di Bandara Ahmad Yani Semarang yang dilakukan oleh Chaeran (2008) menyatakan bahwa tingkat kebisingan di saat pesawat terbang akan take off lebih tinggi dari pada pesawat pesawat terbang menuju apron (landing). Instrumen yang dapat digunakan dalam pengukuran kebisingan antara lain: a. Sound level meter Sound level meter digunakan untuk mengetahui intensitas kebisingan di tempat kerja yang terdiri dari mikrofon, amplifier, dan sirkuit attenuator, alat inidapat mengukur kebisingan antara 30-130 dBA dan dari frekuensi 20−20.000Hz (Utami, 2010). Terdapat dua metode pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan instrumen sound level meter yaitu dengan cara sederhana dan cara langsung (MENLH, 1996). Metode pengukuran dengan cara sederhana adalah mengukur tingkat tekanan bunyi selama 10 menit untuk tiap titik pengukuran dan pembacaan dilakukan setiap lima detik. Metode pengukuran dengan cara langsung adalah dengan melakukan pengukuran selama 24 jam dengan cara pada siang hari selama 16 jam dan malam hari selama 8 jam pada tiap titik pengukuran.Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran. Terdapat tiga cara dalam menentukan titik pengukuran yakni dengan titik sampling, pembuatan peta kontur dan pengukuran dengan grid. Pengukuran dengan titik sampling dilakukan bila kebisingan diduga melebih ambang batas hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran dengan peta kontur dilakukan dengan membuat gambar isoplet pada kertas berkala dan kode pewarnaan untuk menggambarkan keadaan kebisingan. Warna hijau untuk kebisingan dibawah 85 dBA, warna orange untuk kebisingan diatas 90 dBA dan warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 sampai 90 dBA. Pengukuran dengan grid adalah dengan membuat contoh data kebisingan pada lokasi yang diinginkan dimana titik-titik pengukuran tersebut harus dibuat dengan jarak interval yang sama di seluruh lokasi misalnya lokasi pengukuran dibagi menjadi beberapa kotak dengan ukuran dan jarak yang sama yakni 10 x 10 meter. b. Noise dosimeter Noise dosimeter adalah alat untuk mengukur dan menyimpan level kebisingan selama waktu pajanan dan digunakan untuk personal monitoring. Dosimeter mengukur jumlah bunyi yang didengar pekerja selama shiftnya yakni 8 jam, 10 jam, 12 jam atau berapapun lamanya. Dosimeter dipasang pada sabuk pinggang dan sebuah microphone kecil dipasang di dekat telinga. Pekerja yang bekerja di lingkungan bising dapat menggunakan alat pelindung telinga untuk mencegah terkena gangguan pendengaran. Pemilihan alat pelindung telinga disesuaikan dengan tingkat kebisingan yang ada di lingkungan kerja. Terdapat berbagai jenis alat pelindung telinga yakni sumbat telinga (ear plugs) yang dapat mengurangi bising hingga 30 dBA, tutup telinga (ear muffs) yang dipergunakan untuk mengurangi bising 40 dBA sampai 50 dBA dan enclosure dipergunakan untuk mengurangi bising maksimum 35 dBA. Alasan ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung telinga padahal mereka mengetahui bahaya kebisingan yang ada di sekitar mereka dikarenakan adanya rasa ketidaknyamanan, kurang kepedulian terhadap keselamatan, desain alat pelindung telinga yang mengganggu proses kerja dan kurangnya pengetahuan terhadap NIHL (Bogoch, 2005). Selain menggunakan alat pelindung telinga, pengendalian kebisingan di tempat kerja juga dapat berupa pengendalian secara teknis dan administratif (Babba, 2007). Pengendalian secara teknis dapat dilakukan pada sumber bising, media yang dilalui bising serta jarak sumber bising terhadap pekerja. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan pada pengendalian teknis yakni dengan mengganti peralatan yang lama dengan peralatan baru, melumasi semua bagian yang bergerak, mengisolasi peralatan yang menjadi sumber kebisingan, memberikan bantalan karet pada peralatan untuk mengurangi getaran yang ditimbulkan dan menambah sekat dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap bising. Pengendalian administratif meliputi rotasi jam kerja pada pekerja yang terpapar kebisingan dengan intensitas tinggi ke tempat yang memiliki intensitas kebisingan yang lebih rendah. 2. Umur Gangguan pendengaran akibat bertambahnya umur disebabkan oleh perubahan patologi pada organ auditori (Kusumawati, 2012). Perubahan patologi yang terjadi antara lain pada telinga luar dengan perubahan yang paling jelas berupa berkurangnya elastisitas jaringan daun telinga dan liang telinga. Perubahan lainnya adalah adanya penyusutan jaringan lemak yang memiliki fungsi sebagai bantalan pada telinga. Penyusutan jaringan lemak tersebut menyebabkan kulit daun telinga dan liang telinga menjadi kering dan mudah mengalami trauma. Pada bagian membran timpani, tulang pendengaran serta otot-otot di bagian telinga tengah juga mengalami perubahan yakni adanya penipisan dan kekakuan pada membran timpani. Persendian yang berada di antara tulang-tulang pendengaran juga mengalami artritis sendi, hal tersebut terjadi karena adanya degenerasi serabut otot pendengaran. Selain telinga bagian luar dan telinga bagian tengah, telinga bagian dalam juga mengalami perubahan patologi. Bagian yang paling rentan mengalami perubahan adalah koklea. Proses degenerasi terjadi pada bagian sel rambut luar di bagian basal koklea. Koklea atau yang sering disebut dengan rumah siput berfungsi untuk mengubah bunyi dari getaran menjadi sinyal. Sinyal tersebut akan dikirimkan ke otak melalui saraf auditori. Proses tersebut dilakukan oleh sel rambut yang berada di dalam koklea. Jika rambut-rambut tersebut tidak berfungsi dengan baik maka seseorang akan mengalami ketulian (Adams, dkk., 1997). 3. Penggunaan obat-obatan yang bersifat ototoksik Mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki sifat ototoksik seperti antibiotik aminoglikosid selama 14 hari baik diminum ataupun melalui suntikan akan dapat menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran (Kusumawati, 2012). Ototoksik adalah gangguan pendengaran yang terjadi akibat efek samping dari konsumsi obatobatan. Beratnya gangguan pendengaran yang terjadi sebanding dengan lama pemakaian, jenis obat dan jumlah obat yang diberikan serta kondisi ginjal. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh penggunaan obat yang bersifat ototoksik tidak dapat diobati maka sangat penting dilakukan proses pencegahan ataupun penanggulangan seperti menghentikan konsumsi obat yang bersifat ototoksik dan melakukan rehabilitasi dengan menggunakan alat bantu dengar. 4. Riwayat infeksi telinga Otitis media (OA) merupakan peradangan telinga tengah yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Otitis media merupakan suatu infeksi yang memicu terjadinya peradangan dan penumpukan cairan pada telingag tengah. Bakteri yang dapat menyebabkan otitis media adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae dan Moraxella cattarhalis. Sedangkan virus yang dapat menyebabkan otitis media adalah Respiratory syncytial virus, Influenza virus, Rhinovirus dan Adenovirus. Telinga yang terinfeksi bakteri atau virus dapat memicu timbulnya tinnitus. Tinnitus adalah suara yang berdengung di satu atau pada kedua telinga. Tinnitus dapat timbul pada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, atau telinga bagian dalam. 5. Kebiasaan merokok Kebiasaan merokok adalah kebiasaan membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok ataupun melalui pipa (Fawzani, dkk., 2005). Kebiasaan merokok merupakan salah satu penyebab terkena penyakit gangguan pendengaran (Kusumawati, 2012). Kandungan pada rokok yang menjadi penyebab terjadinya gangguan pendengaran adalah zat nikotin. Zat nikotin merupakan zat yang bersifat ototoksik. Karbonmonoksida yang terkandung dalam rokok juga mempunyai dampak menimbulkan penyakit gangguan pendengaran. Kandungan karbonmonoksida pada rokok menyebabkan iskemia melalui produksi karboksi-hemoglobin (ikatan antara CO dan hemogoblin), dengan terbentuknya ikatan tersebut maka menyebabkan hemoglobin tidak efisien dalam mengikat oksigen. Suplai oksigen ke organ korti di koklea menjadi terganggu dan menimbulkan efek iskemia. Seorang perokok yang mengkonsumsi rokok kurang dari 10 batang rokok/hari disebut sebagai perokok ringan. Perokok sedang adalah seseorang yang mengkonsumsi rokok antara 10 sampai dengan 20 batang per hari sedangkan perokok berat adalah seseorang yang mengkonsumsi rokok lebih dari 20 batang per hari (Bustan, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Baktiansyah (2004) tentang hubungan merokok dengan gangguan pendengaran di kalangan pekerja pria PT-X menyatakan bahwa perokok dengan klasifikasi perokok sedang dan perokok berat memiliki risiko 5,4 kali lebih besar terkena gangguan pendengaran dibandingkan dengan perokok ringan. 2.4 Tes Pendengaran Untuk mengetahui seseorang mengalami gangguan pendengaran maka perlu dilakukan tes pendengaran dengan menggunakan tes berbisik, tes garputala atau audiometri. 1. Tes Berbisik Pemeriksaan ini bersifat semi kuantitatif yakni menentukan derajat ketulian secara kasar dengan hasil tes berupa jarak pendengaran (jarak antara pemeriksa dengan pasien). Hal yang perlu diperhatikan dalam tes berbisik ini adalah ruangan yang cukup tenang dengan panjang minimal 6 meter (Soepardi, dkk., 2012). Seseorang yang mampu mendengar dengan jarak 6 sampai dengan 8 meter dikatagorikan normal, kurang dari 6 sampai dengan empat meter dikatagorikan tuli ringan, kurang dari empat sampai dengan satu meter dikatagorikan tuli sedang, kurang dari satu meter sampai dengan 25 cm dikatagorikan tuli berat dan kurang dari 25 cm dikatagorikan sebagai tuli total. 2. Tes Audiometri Pemeriksaan audiometri bertujuan untuk mengetahui derajat ketulian secara kuantitatif dan mengetahui keadaan fungsi pendengaran secara kualitatif (pendengaran normal, tuli konduktif, tuli sensoneural dan tuli campuran). Pemeriksaan audiometri diawali dengan menempatkan pasien pada ruangan kedap suara, selanjutnya pasien akan mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh audiogram melalui earphone. Pasien harus memberi tanda saat mulai mendengar bunyi dan saat bunyi tersebut menghilang. Cara membaca hasil audiometri adalah dengan melihat grafik yang dihasilkan. Grafik Air Conductor (AC) untuk menunjukan hantaran udara, sedangkan grafik Bone Conductor (BC) untuk melihat hantaran tulang. Telinga kiri ditandai dengan warna biru, sedangkan telinga kanan ditandai dengan warna merah. Derajat ketulian dapat dihitung dengan menggunakan indeks Fletcher, adapun rumus dari indeks Fletcher yaitu: Ambang Dengar (AD) = AD 500 Hz + AD 1.000 Hz + AD 2.000 Hz + AD 4.000 Hz (Soepardi, dkk., 2012). Derajat pendengaran seseorang yang masih berada diantara 0 sampai dengan 25 dBA dikatagorikan normal, 26 sampai 40 dBA dikatagorikan sebagai penurunan gangguan pendengaran ringan, 41 sampai 55 dBA dikatagorikan sebagai penurunan gangguan pendengaran sedang, 56 sampai 70 dBA dikatagorikan sebagai tuli sedang berat, 71 sampai 90 dBA dikatagorikan sebagai tuli berat dan jika lebih dari 90 dBA maka dikatagorikan sebagai tuli sangat berat. Jika dilihat berdasarkan hasil grafik audiogram, seseorang dikatagorikan normal apabila konduksi udara lebih bagus dari konduksi tulang. Hal ini dapat teridentifikasi apabila grafik BC berimpit dengan grafik AC dan AC serta BC sama atau kurang dari 25 dBA. Gangguan pendengaran konduktif dapat teridentifikasi jika grafik AC turun lebih dari 25 dBA dan BC normal atau kurang dari 25 dBA. Kondisi gangguan pendengaran konduktif terjadi jika konduksi tulang lebih baik dari konduksi udara. Kemudian, seseorang dikatakan gangguan pendengaran sensorineural jika konduksi udara lebih baik dari konduksi tulang. Letak grafik pada penderita gangguan sensorineural adalah grafik BC berimpit dengan grafik AC, namun kedua grafik turun lebih dari 25 dBA. Sedangkan gangguan pendengaran campuran terjadi jika grafik BC turun lebih dari 25 dBA dan AC turun lebih besar dari BC (Soepardi, dkk., 2012). 3. Tes Garputala Pemeriksaan menggunakan garputala atau tes penala merupakan pemeriksaan secara kualitatif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis gangguan pendengaran. Terdapat berbagai macam tes garputala seperti tes Rinne, tes Weber dan tes Schwabach. a. Tes Rinne Pada saat dilakukannya tes, pasien harus fokus terlebih dahulu setelah pasien fokus maka tindakan selanjutnya adalah menggetarkan garputala. Garputala yang sedang bergetar diletakkan di prosesus mastoid setelah tidak terdengar maka garputala diletakkan di depan telinga kira-kira 2,5 cm. Apabila bunyi garputala masih terdengar maka disebut tes Rinne positif (+) namun apabila bunyi garputala tidak terdengar maka disebut tes Rinne negatif (-). b. Tes Weber Garputala yang bergetar diletakkan pada garis tengah kepala (di vertex, dahi, pangkal hidung, ditengah-tengah gigi seri atau dagu). Apabila bunyi garputala tedengar lebih keras pada salah satu telinga maka disebut lateralisasi kepada telinga yang mendengar bunyi tersebut. Bila pasien tidak dapat membedakan telinga yang mendengar bunyi lebih keras maka disebut Weber tidak ada lateralisasi. c. Tes Schwabach Garputala yang bergetar didekatkan pada prosesus mastoideus sampai tidak terdengar bunyi. Kemudian garputala dipindahkan pada prosesus mastoideus telinga pemeriksa yang pendengarannya normal. Bila pemeriksa masih dapat mendengar bunyi garputala maka disebut Schwabach memendek. Namun jika pemerika tidak mendengar, pemeriksaan akan diulang dengan cara sebaliknya yakni garputala yang sudah digetarkan diletakkan pada prosesus mostoideus pemeriksa lebih dahulu. Bila pasien masih dapat mendengar bunyi garputala maka disebut Schwabach memanjang namun bila pemeriksa dan pasien samasama mendengar maka disebut Schwabach sama dengan pemeriksa. Adapun hasil pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garputala dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Hasil Pemeriksaan Menggunakan Garputala Tes Rinne Tes Weber Tes Schwabach Diagnosis Positif Tidak ada lateralisasi Sama dengan pemeriksa Normal Negatif Lateralisasi ke telinga Memanjang Tuli konduktif Memendek Tuli sensorineural yang sakit Positif Lateralisasi ke telinga yang sehat Sumber: Soepardi, Iskandar, Bashiruddin dan Ratna (2012)