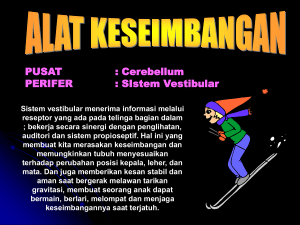

keterampilan pemeriksaan telinga hidung tenggorok

advertisement