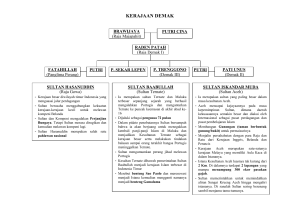

BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN DAN

advertisement

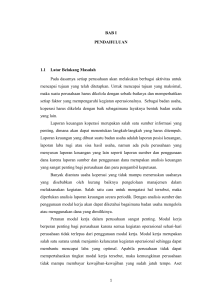

BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN DAN KERANGKA BERPIKIR A. Kajian Teori 1. Pembelajaran Sejarah a. Pembelajaran Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Sumaadmadja, 2003:121). Menurut Leo Agung dan Sri Wahyuni (2013:3) pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri maupun potensi yang ada di luar diri siswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem mengandung sejumlah komponen yang meliputi tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar pembelajaran, metode, media atau alat peraga, sumber, dan evaluasi. Winkel (1991:21) menyatakan pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Sementara menurut Gagne dalam Eveline dan Hartini (2014:12), 11 12 mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil dan berguna. Pada pengertian lainnya, Winkel (1991:23) mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi ekstern sedemikian rupa, sehingga menunjang proses belajar siswa dan tidak menghambatnya. Belajar adalah suatu proses yang aktif, maksud aktif disini ialah seseorang yang mengikuti kegiatan belajar akan ikut serta dalam proses itu secara aktif. Orang yang belajar itu mempelajari apa yang sedang dilakukannya, apa yang dirasakannya dan apa yang sedang dipikirkannya. Dari proses belajar tersebut akan ada tanggapan atau reaksi terhadap apa yang sedang terjadi sewaktu proses belajar. Jika tidak ada reaksi atau tanggapan maka tidak ada hasil dari proses belajar tersebut. Dimyati & Mudjiono (2013: 7) menyatakan bahwa bila seseorang belajar maka akan terjadi perubahan mental pada orang tersebut. Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada dilingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, manusia atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber belajar. Belajar menurut pandangan para ahli, menurut pandangan Skiner belajar adalah suatu prilaku. Pada saat orang belajar maka responnya akan menjadi lebih baik. Sedangkan dalam pandangan Gagne, belajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 13 belajar orang memilki ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulus yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh pembelajar. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. Berbeda dengan Gagne, menurut pandangan Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. Lingkungan itu mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelektual semakin berkembang. Sobri Sutikno (2014:11) dari beberapa ahli menyatakan proses belajar pada siswa terjadi karena adanya serangkaian kegiatan yang disusun oleh guru dalam bentuk pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu tugas utama guru. Pembelajaran menekankan pada proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Hal itu sesuai pendapat Dimyati dan Mudjiono (2013:17) yang menyatakan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai kegitan yang ditunjukan untuk membelajarkan siswa. Pandangan lain menurut Winkel (1991) pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik, dengan diperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam perserta didik. Proses pembelajaran seharusnya diselenggaran secara interktif, 14 inspiratif dalam suasana menyenangkan, menggairahkan dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembanagn fisik serta psikologis siswa. Sedangkan untuk materi pembelajaran, materi pelajaran menjadi salah satu aspek terpenting dalam sebuah proses pembelajaran karena menjadi inti dari proses itu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Wina Sanjaya (2008:141) bahwa pentingnya materi pelajaran dalam pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran (subject-centred teaching), materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran (learning material) adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pelajaran sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu; 1) pengetahuan (knowladge), 2) ketrampilan (skill), 3) sikap (atitude). Untuk sumber materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dapat berasal dari; tempat atau lingkungan, orang atau narasumber dan objek. Objek atau benda merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna pada sesuatu. Situasi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal adalah situasi dimana peserta didik dapat berinteraksi dengan guru atau bahan pengajaran di tempat tertentu yang telah diatur dalam rangka tercapainya tujuan. Situasi ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode dan atau media yang tepat, agar dapat diketahui keefektifan kegiatan 15 belajar mengajar, maka setiap proses dan hasilnya harus dievaluasi. Belajar mempunyai prinsip, yaitu perubahan tingkah laku, belajar merupakan proses, belajar merupakan bentuk pengalaman (Suprijono, 2008: 4). Berkaitan dengan sumber materi pembelajaran, dalam pembelajaran konvensional sekarang ini tidak jarang guru memberikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun apakah buku pelajaran itu merupakan satu-satunya sumber bahan belajar ? dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan tuntutan kurikulum seperti pada KTSP yang menuntut siswa agar tidak hanya sekedar menguasai informasi teoritis, seharusnya guru mencari dapat mencari sumber alternatif lain yang terdapat di sekitar kita. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran secara garis besar ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pribadi guru sebagai pengelola kelas. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang timbul atau datang dari luar pribadi guru, seperti keluarga dan lingkungan pergaulan di masyarakat. Sedangkan untuk karakteristik pembelajaran menurut Edi Suardi (dalam Basuki, 2012:9) adalah : 1) Pembelajaran memiliki tujuan yakni membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. 2) Ada suatu prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3) Kegiatan pembelajaran ditandai dengan suatu materi khusus. 16 4) Ditandai dengan aktivitas anak didik. 5) Dalam kegiatan pembelajaran membutuhkan disiplin. 6) Ada batas waktu. 7) Ebaluasi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru/pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa/peserta didik. Siswa/peserta didik dikatakan telah mengalami proses belajar jika ada perubahan prilaku pada siswa/peserta didik tersebut, seperti; ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. b. Pembelajaran Sejarah Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah menengah pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan keperibadian peserta didik (Sapriyana, 2009:208). Pada konteks akademis, sejarah merupakan suatu bidang ilmu atau bidang studi yang memerlukan imajinasi kesejarahan yang kritis dalam pengkajiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan sejarah dalam setting historis yang fenomenologis. Sejarah tidak selalu menyangkut past event atau peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi juga berhubungan atau 17 menyangkut peristiwa-peristiwa mutakhir (current events) (Suyatno, 2000:31). Belajar sejarah merupakan proses meningkatkan pemahaman siswa agar mampu berpikir kritis sehingga dapat mengkaji setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya serta memiliki kesadaran akan perubahan sehingga dapat menyikapi niai-nilai yang terkandung dalam setiap pristiwa sejarah. Sedangkan pembelajaran sejarah yang baik adalah pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam melakukan konstruksi kondisi masa sekarang dengan mengkaitkan atau melihat masa lalu yang menjadi basis topik pembelajaran sejarah. Agar tidak terjerumus pada pembelajaran yang konservatif, kemampuan kontruksi ini harus dikemukakan secara kuat. Wineburg (2001) mengungkapkan bahwa pembelajaran sejarah merupakan proses internalisasi nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan kesejarahan dari serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Pendapat A. Arif Musadad (2011: 3) ada empat kegunaan yang dimiliki dalam memperlajari sejarah, yaitu (1) guna edukatif, karena dapat memberikan kearifan bagi yang mempelajarinya, (2) guna inspiratif, karena dapat memberi inspirasi tentang gagasan dan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masa kini, (3) guna rekreatif, karena dengan membaca tulisan sejarah dapat seakan-akan melakukan lawatan sejarah dengan menerobos batas waktu dan tempat menuju masa 18 lampau dan terlibat dalam peristiwa yang terjadi tersebut, dan (4) guna instruktif, untuk menunjang bidang-bidang ketrampilan tertentu. Mata pelajaran Sejarah Indonesia merupakan bagian dari mata pelajaran kelompok A (wajib) yang diberikan pada jenjang pendidikan. Dengan membaca dan mengakrabkan peserta didik dengan fakta-fakta sejarah secara detail, maka pelajaran sejarah menjadi menarik dan dapat memberi pengaruh kepada siswa. I Gde Widja dalam Setianto (2012: 497) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari pristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Pengajaran sejarah yang merupakan wacana intelektual itu harus menampilkan diri sebagai art, seni yang memberi kenikmatan intelektual. Seni sebagai mode of discourse terpantul dalam sistematika penyajian kisah dan gaya bahasa serta rasionalitas dalam pengajuan keterangan peristiwa. Betapapun besarnya hasrat untuk memupuk aspirasi normatif tertentu, strategi pendidikan sejarah sebaiknya dimulai dengan pemahaman bahwa sejarah adalah sebuah corak wacana intelektual yang kritis dan rasional, bukan khotbah yang memakai ilustrasi dengan kisah-kisah di masa lalu. Jika patokan awal ini dipakai, maka ada beberapa tahap atau tingkat kematangan intelektual yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Di satu pihak dapat menentukan tingkat pemahaman sejarah, dan dipihak lain dapat memberikan tingkat kekhusussan pengetahuan kesejarahan. Kedua hal ini tentu saja berakibat pada bentuk wacana yang akan dipakai dan tingkat kecanggihan 19 akademis dalam menerangkan peristiwa sejarah atau level of explanation (Suyatno, 2000: 29-31). Pendapat I Gede Widja (1989: 13) menyatakan jika pembelajaran sejarah memiliki peran penting dan fundamental dalam kaitannya dengan tujuan dari belajar sejarah, melalui pembelajaran sejarah dapat juga dilakukan penilaian moral saat ini sebagai ukuran menilai masa lalu. Berdasarkan pendapat I Gde Widja dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan penilaian moral saat ini dan masa lalu, Aman (2011: 73) mengartikan pembelajaran sejarah sebagai proses yang menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama orang lain. Mata pelajaran sejarah berperan penting dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri siswa. Adapun standar isi menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, dikemukakan bahwa materi sejarah : 1) Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 2) Memuat khazanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. 20 3) Menanamkan kesadaran persatuan dan persodaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. 4) Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5) Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbanan dan kelestarian lingkungan. Kaitannya dengan pembelajaran sejarah, seharusnya guru sejarah juga harus meningkatkan profesionalismenya. Adapun profesionalisme guru sejarah tersebut ditandai dengan ciri seperti: (1) memiliki rasa percaya diri yang mantap dan kuat. Guru sejarah harus bangga dengan profesi yang diembannya. Mereka tidak merasa profesinya lebih rendah dari profesiprofesi lain, (2) pengetahuan kesejarahannya mantap, yaitu luas, mendalam, relevan, dan update, (3) memiliki keterampilan yang tinggi terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip metodologi pembelajaran sejarah modern, (4) selalu bersikap kreatif inovatif, yaitu selalu berusaha menemukan alternatifalternatif yang terbaik dalam mencapai sasaran pembelajaran yang bersifat antisipasif terhadap tuntutan perkembangan, dan (5) mempunyai berbagai karya jurnal (Suswandari, 2010: 36). 2. Tujuan Pembelajaran Sejarah Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tujuan pembelajaran sejarah di sekolah adalah agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran sejarah siswa mampu 21 mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Pembelajaran sejarah juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang (Pusat Kurikulum, 2006). Adapun tujuan pembelajaran sejarah di SMA, menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 menyatakan agar siswa memilki kemampuan sebagai berikut : 1) Membangaun kesadaran peserta didiktentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. 3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti perdaban bangsa Indonesia di masa lampau. 4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia di masa lampau. 22 5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa yang memilki rasa bangga dan cinta tanah air yang dpat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. Pendapat Leo Agung (2013: 56) menyatakan pengajaran sejarah disekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran sejarah siswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memilki pengetahuan masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia. Sedangkan tujuan pembelajaran sejarah adalah : 1) Mendorong siswa untuk berpikir kritis analitis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang. 2) Memahami bahwa sejarah merupakan bagaian dari kehidupan sehari-hari 3) Mengembangkan kemampuan intelektual dan ketrampilan untuk memahami proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat. Pendidikan sejarah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting terkait dengan patriotism. Sebagaimana yang diungkapkan oleh S. Hamid Hasan (2011:54) bahwa salah satu konten atau isi dari pendidikan sejarah adalah menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, revolusioner, 23 patriotik, dan nasionalisme. Berpijak pada uraian di atas maka dalam nilai patriotisme terkandung antara lain: - Pengakuan dan penghargaan terhadap identitas bangsa Indonesia, seperti bendera, lambing Negara, lagu kebangsaan, budaya bangsa, serta ideology Negara. - Penerimaan terhadap prinsip-prinsip perbedaan dalam kehidupan seperti kebhinekaan, tidak mementingkan suatu golongan, konsep Empat Pilar Kebangsaan. - Menentang segala bentuk ketidakadilan, imperialisme, dan kolonialisme. - Kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negaranya, kecintaan terhadap tanah airnya, berjiwa patriotic dan cinta kebenaran. 3. Karakteristik Pembelajaran Sejarah Pembelajaran di kelas seharusnya sesungguhnya menggunakan landasan konstruktivistik dengan strategi pembelajaran kontekstual yang merupakan konsep belajar dimana guru membantu siswa mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Yamin, 2008: 151). Inti dari pembelajaran sejarah adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap bangsa, jati diri, dan budi pekerti kepada peserta didik. Melalui proses belajar sejarah bukan semata-mata menghafal fakta, tetapi peserta didik juga dapat mengenal kehidupan pribadi dan 24 bangsanya dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan nasional dan menanamkan semangat cinta tanah air dan jiwa patriotic (Sutianto, 2012: 483). Setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Demikian juga dalam pembeljaran sejarah memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa karakteristik pembelajaran sejarah (Heri Susanto, 2014: 34) adalah sebagai berikut : 1) Pembelajaran sejarah mengajarkan tentang kesinambungan dan perubahan. 2) Pembelajaran sejarah mengajarkan tentang jiwa zaman. 3) Pembelajaran sejarah bersifat kronologis. 4) Pembelajaran sejarah pada hakekatnya adalah mengajarkan tentang bagaimana prilaku manusia. 5) Kulminasi dari pembeajaran sejarah adalah memberikan pemahaman akan hukum-hukum sejarah. Jika menurut Heri Susanto ada lima poin yang menjadi karakteristik pembelajaran sejarah, menurut Leo Agung karakteristik pembelajaran sejarah adalah sebagai berikut : 1) Sejarah terkait dengan masa lampau. Masa lampau berisi pristiwa dan pristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Jadi, pembelajaran sejarah adalah pembelajaran pristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang telah terjadi. Sementara itu, materi pokok pembelajaran adalah produk masa kini berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Karena itu, pembelajaran sejarah harus lebih cermat, kritis, berdasarkan sumber-sumber, dan tidak memihak menurut kehendak sendiri dan kehendak pihak-pihak tertentu. 25 2) Sejarah bersifat kronologis. Oleh karena itu, pengorganisasian materi pokok pembelajaran sejarah haruslah didasarkan pada urutan kronologi pristiwa sejarah. 3) Dalam sejarah ada tiga unsur penting, yakni manusia, ruang, dan waktu. Dengan demikian, dalam mengembangkan pembelajaran sejarah harus selalu diingat siapa pelaku pristiwa sejarah, di mana dan kapan. 4) Perspektif waktu merupakan dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan masa lampau, waktu lampau itu terus berkesinambungan sehingga perspektif waktu dalam sejarah antara lain masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Pemahaman ini penting bagi guru sehingga dalam mendesain materi pokok pembelajaran sejarah dapat dikaitkan dengan persoalan masa kini dan depan. 5) Sejarah adalah prinsip sebab-akibat. Hal ini perlu dipahami oleh setiap guru sejarah, bahwa dlam merangkai fakta yang satu dengan yang lain, dlam menjelasakan pristiwa sejarah yang satu dengan yang lain perlu mengingat prinsip sebab-akibat. Pristiwa yang satu disebabkan oleh pristiwa yang lain dan pristiwa sejarah yang satu akan menyebabkan pristiwa sejarah yang berikutnya. 6) Sejarah pada hakikatnya adalah suatu pristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, keyakinan, dan oleh karena itu, memahami sejarah dengan pendekatan multidimensial sehingga dalam pengembangan 26 materi pokok dan uraian materi pokok untuk setiap topik haruslah dilihat dari berbagai aspek. 4. Kurikulum Kurikulum secara estimologis berasal dari bahasa latin currere yang berarti to run (menyelenggarakan) atau to run the course (menyelenggarakan suatu pengajaran) (Hidayat, 2011:2). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2003). Dalam pengertian ini menunjukkan dua dimensi pokokkurikulum yaitu produk dan proses yang keseluruhan mencakup aspek materi (content), pengalaman siswa (experience), tujuan kegiatan belajarmengajar (objectives), dan hasil kegiatan belajar-mengajar (outcomes) (Silverius, 2004: 27). Berdasarkan pengertian kurikulum di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai arti kurikulum. Pertama, kurikulum dapat dipandang sebagai produk, artinya menunjukkan satu dokumen hasil perencanaan, pengembangan, dan konstruksi dari materi pembelajaran. Kedua, kurikulum sebagai program yaitu meliputi semua peristiwa yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, kurikulum sebagai kegiatan belajar, artinya mementingkan suatu proses yaitu bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana hasilnya. Keempat, kurikulum sebagai 27 pengalaman yaitu merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh dilakukan meliputi semua unsur pengalaman peserta didik. Hakikat dari kurikulum ialah rencana awal yang dibuat untuk membimbing, mengayomi, dan mendisiplinkan anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditemukan, disusun berdasarkan pada tingkat-tingkat generalisasi dan perkembangan peserta didik, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan sekalipun, dan membawa misi perubahan tingkah laku. Kurikulum sebagai suatu bentuk rencana yang harus fleksibel agar bisa memberi kemungkinan setiap saat untuk dilakukan perbaikan seperlunya dalam proses implementasinya. Kurikulum sebagai suatu bentuk dokumen harus memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru serta dapat disimpan dalam dalam perangkat computer yang bisa diakses oleh berbagai pihak melalui jaringan internet. Menurut Hamalik (2006: 23), “Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu tujuan, materi, metode, organisasi, dan evaluasi”. Komponen tujuan, di dalam kurikulum suatu sekolah ada dua jenis, yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan dan tujuan yang ingin dicapai disetiap bidang studi. Komponen materi, merupakan bahan pengajaran yang ditetapkan atas dasar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam bidang studi yang bersangkutan. Komponen metode, yaitu 28 cara penyampaian materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Kurikulum mata pelajaran sejarah untuk tingkat SMA mengacu kepada prinsip fleksibel, yang rancangan pembelajarannya memperhatikan peserta didik dalam memahami masa lampaunya agar mampu menghadapi persoalan hidupnya di masa kini, juga memperhatikan di mana siswa berada, dan mengingat kepada potensi atau kemampuannya yang berbeda (Sukmadinata, 2003: 150). Prinsip ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan ruang lingkup bahan pelajaran sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah umum yang cakupannya cukup luas melalui rentangan ruang dan waktu. Pembelajaran sejarah di SMA, dilihat dari tujuan dan penggunaannya, dapat dibedakan atas sejarah empiris dan sejarah normative. Sejarah empiris menyajikan subtansi kesejarahan yang bersifat akademis (untuk tujuan yang bersifat ilmiah). Sejarah normative menyajikan substansi kesejarah yang dipilih menurut ukuran nilai dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai patriotisme dalam kajian biografi Sultan Mahmud Badaruddin II dalam pembelajaran sejarah agar melalui kajian tersebut siswa dapat memahami nilai-nilai patriotisme terhadap bangsa yang terimplementasikan dalam bentuk tindakan dan prilaku siswa, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah direncanakan dalam kurikulum. Sikap ini dapat terbentuk apabila siswa memahami makna mempelajari sejarah. Dengan demikian peran guru sangat penting dalam 29 menentukan persepsi siswa terhadap pentingnya memahami dan menghargai sejarah, serta mampu memaknai nilai-nilai sejarah di masa lalu dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai tersebut pada kehidupannya bermasyarakat. Kesultanan Palembang ialah salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di lingkungan Sumatera Selatan. Pada silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) materi yang khusus mempelajari Kesultanan Palembang bersifat influisif, tetapi masuk pada materi pokok ciri-ciri pokok sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan-kerajaan bercorak Islam di berbagai daerah dan ada pada indikator mengidentifikasi ciri-ciri pokok sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan-kerajaan bercorak Islam di berbagai daerah. Pada pembahasan tokoh Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi penambahan materi guru mata pelajaran untuk khazanah keilmuan sejarah lokal agar siswa mengetahui sejarah dan nilai-nilai terkandung dalam pembelajaran sejarah dalam kajian biografi Sultan Mahmud Badaruddin II. 5. Nilai Patriotisme a. Konsep Nilai Nilai-nilai merupakan bagian dari keutamaan dan menjadi bagian hakiki, yang mesti menjadi pertimbangan ketika pendidik ingin mendesain pendidikan karakter. Dalam sejarah pendidikan, masyarakat melihat bahwa pendidikan karakter seringkali dimaknai sebagai sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keutamaan dalam diri anak sehingga para siswa kita mampu 30 melaksanakan nilai-nilai tersebut agar dapat menjadi individu berkeutamaan. Untuk itulah, sering kali tercampur baur diskusi dan wacana pendidikan nilai dengan beberapa istilah lain, seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan agama, etika, dan sopan santun. Istilah-istilah demikian memang termasuk dalam bagian penting dalam pendidikan karakter. Nemun masing-masing dari istilah itu memiliki pengertian yang berbeda (Albertus, 2010: 193-205). Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok besar yaitu nilai nurani (values of being) dan nilai memberi (values of giving), nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian menjadi prilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai yang termasuk di dalamnya adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, pengendalian diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Sedangkan nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktekan atau diberikan, kemudian diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk dalam nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, baik hati, ramah, adil dan murah hati. Nilai adalah suatu yang abstrak, namun di dalam masyarakat memilki nilai-nilai satu sama lain berbeda yang tercermin dari tingkah laku. Hal itu senada dengan apa yang disimpulkan oleh Kosasih Djahiri, (1983:8) mengenai nilai yang merupakan sistem keyakinan yang menjadi standar dan kerangka acuan yang menjadi milik seseorang mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil dan berharga atau tidak berharga. 31 Menurut Fukuyama (dalam Salim, 2007: 25) dalam hal pembentukan tatanan nilai, nilai-nilai sebenarnya merupakan pengendapan pola berpikir rasional manusia yang dapat muncul secara spontan. Manusia yang dinamis melahirkan hubungan interaktif dengan lingkungan yang mendukungnya ke arah masa depan. Kesadaran akan kebebasan harus melahirkan sikap dan tanggung jawab dan bila seseorang menginginkan hidup yang damai dan harmonis, harus ada toleransi dan tanggung jawab bersama. Faitar (2009: 21) menjelaskan perbedaan sebagai pembelajaran dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dilihat dari pernyataan sebagai berikut: “The different cultures, societies and religions emphasize the importance of educating members of an international community in such a way that they may become better representatives and avtive exponents of a global future”. Perbedaan budaya, social, dan agama menjadi hal yang penting dalam pembelajaran dengan mengutamakan nilai dasar humanistic yang mengarahkan hidup untuk menghargai perbedaan kebangsaan, usia, jenis kelamin, dan kepercayaan spiritual. Penanaman sikap dan nilai hidup melalui pendidikan formal perlu direncanakan dan dirancang secara matang. Direncanakan dan dirancang tentang nilai-nilai apa saja yangakan diperkenalkan, metode dan kegiatan apa yang dapat digunakan untuk menawarkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai hidup yang diperkenalkan dan ditanamkan merupakan realitas yang ada dalam masyarakat (Zuriah, 2007: 38-39). 32 Sedangkan untuk sifat dari nilai, Kosasih Djahiri (1983: 3-8) mengemukakan bahwa nilai itu ideal dan sifatnya sama dengan ide, karena ia abstrak. Pengertian abstrak ini tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera. Maka nilai bukan sekedar benar atau salah, karena sifat nilai itu nisbi, sehingga dapat mudah terjadi perbedaan penilaian. Nilai ditentukan oleh suatu objek dan nilai merupakan sesuatu yang dihayati oleh seseorang untuk memilih mana yang penting, tidak benar dan tidak baik. Nilai diperoleh dan berkembang karena pengaruh kebudayaan, lingkungan, masyarakat dan yang akan memberi arah yang diwujudkan pada seseorang dalam bersikap dan berprilaku. Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah sesuatu kebudayaan atau sikap yang abstrak karena tidak dapat dirasa oleh panca indra, berharga karena menjadi sistem keyakinan yang menjadi dasar penentu prilaku seseorang, dan mengandung harapan atau suatu hal yang diingini manusia, yang menjadikan nilai bersifat normatif yang diwujudkan dalam sikap dan prilaku. b. Patriotisme Nilai patriotisme menjadi sangat penting karena dalam pengaruh kebudayaan luar yang mulai berkembang berimbas pada amnesia history, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin mudah dipengaruhi oleh budaya luar yang lebih banyak telah menggerogoti nilai-nilai patriotisme. Patriotisme sering disamakan atau digabungkan dengan sikap nasionalisme. 33 Secara substansial patriotisme adalah sikap rela berkorban serta kepeloporan terhadap bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan sekaligus memuat prinsip-prinsip atau nilai-nalai yaitu kesatuan, kebebasan, persaudaraan dan hasil usaha. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme” yang berarti sikap kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau “heroism” dan dalam bahasa inggris “patriotism” (Jurnal RR. Ardiningtiyas Pitaloka, M. Psi. Jakarta, 18 Februari 2004). Syafrial mendefinisikan bahwa patriotisme merupakan sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara (Syafrial, Lentera, Vol.2, No.04, 2011: 99). Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan indikator sikap patriotisme sebagai berikut: 1) Sikap yang Berani Menurut Irons (2003: 5) keberanian merupakan suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya meskipun terdapat halangan karena percaya kebenarannya. Pemikiran tersebut sejalan dengan mendefinisikan Peterson keberanian dan Seligman sebagai (2004: kekuatan 199) yang emosional yang melibatkan keinginan untuk mencapai tujuan pribadi walaupun terdapat halangan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam pencapaiannya. 34 Adapun pengertian keberanian menurut Paul Findley (1995: 10) adalah sifat mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain. Seseorang yang berjiwa patriotisme mampu mengendalikan ketakutan dan bertindak selaras dengan rasa kewajiban atau putusan rasional. Sikap yang berani ditunjukkan dengan tingginya rasa percaya diri. Percaya diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat menangani segala sesuatu dengan tenang (Thursan Hakim, 2002: 4). 2) Pantang Menyerah Pantang menyerah adalah sebuah wujud kepribadian seseorang yang gigih, tanpa bosan bangkit dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain dan akhirnya mencapai keberhasilan (Anis Matta, 2004: 61). Euis Sunarti (2005: 70) mendefinisikan pantang menyerah adalah memperjuangkan tujuan hingga berhasil dan keadaan yang diinginkan menjadi kenyataan. Patriot yang pantang menyerah tidak mudah mengeluh, bekerja keras, gigih, tekun, dan bersungguh-sungguh. Sikap pantang menyerah berkaitan erat dengan kemampuan menjaga motivasi diri. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari motivasi sebagai pendorong manusia untuk berbuat, penentu arah perbuatan, penyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut 35 (Sardiman, 2006:85). Sedangkan definisi dari motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan (Winardi, 2000: 312). 3) Rela Berkorban demi Bangsa dan Negara Rela berkorban adalah kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara (Simanjuntak: 2007: 30). Sesuatu yang dimiliki tersebut dapat berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan badan dan nyawanya sendiri. Rela berkorban artinya kesediaan untuk mengalami penderitaan atau siksaan demi kepentingan atau kebahagiaan orang lain maupun orang banyak (Anis Matta, 2004: 61). Seorang patriot akan mengorbankan semua yang dimilikinya tersebut demi orang lain, demi rakyat, demi kesejahteraan negaranya. Setia kawan merupakan salah satu bentuk dari rela berkorban karena mengandung aspek-aspek solidaritas, empati dan bukan sebaliknya tak acuh, masa bodoh dengan orang lain atau egois. Solidaritas adalah kata lain dari kasih, yang menggerakkan kaki, tangan, hati dan seluruh kepribadian manusia. Tujuan dari solidaritas adalah berbagi kehidupan dengan sesama yang menderita, dan menolong kebangkitannya untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan hak serta martabatnya (I. Sandyawan Sumardi, 2005: 87). 36 Patriotisme memiliki perbedaan dengan nasionalisme. Nasionalisme lebih bernuansa dominasi, superioritas atas kelompok bangsa lain, sedangkan patriotisme lebih menekankan pada dua hal yaitu blind and constructive patriotism yaitu patriotisme buta dan patriotisme konstruktif. Patriotisme konstruktif menurut pendapat ini adalah sebuah keterikatan bangsa dan negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik dan pertanyaan dari anggotanya terhadap barbagai kegiatan yang dilakukan/terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan positif terhadap barbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Blank, 2003 : 76). Berdasarkan pendapat di atas, dijelaskan bahwa patriotisme merupakan bentuk kerelaan atas sikap yang dimiliki sebagai sebuah ikatan dari warga negara untuk bersikap ikhlas berkorban demi kelompok atau ikatan sebagai warga dan bagian masyarakat. Ketika makna secara umum didefinisikan, kata patriotisme sebagai bentuk kerelaan berkorban demi nusa dan bangsa dalam berperang menghadapi lawan. Namun ketika negara ini telah merdeka, maka patriotisme bernuansa lain, yakni sebagai bentuk kerelaan untuk mengabdi kepada kepentingan negara dan bangsa atau dalam ikatan kelompok dalam masyarakat (Sarijo, 2010 : 14). Pendapat lain, patriotisme merupakan sebuah keterkaitan (attachment) seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik) dan lain sebagainya. Keterkaitan ini nampak dalam hal kerelaan atas ikatan seseorang dalam mengidentifikasikan dirinya pada suatu kelompok sosial 37 agar menjadi sebuah sikap loyal atau kesetiaan. Lahirnya patriotisme dan nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan dan harga diri manusia yang telah diwariskan atau juga diterapkan oleh pendahulu bangsa ini. Cita-cita kemerdekaan inilah yang mendorong lahirnya negara dan bangsa. Dalam setting patriotisme dan nasionalisme tersebut mengungkapkan bahwa selama berabad-abad dahulu kesetiaan orang ditunjukkan kepada negara, berbangsa, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti dan golongan (Staub, 1997 : 65). Sedangkan menurut Muhammad Hatta (dalam Djumarwan, 2000: 18) menjelaskan bahwa nasionalisme sebagai paham yang tidak ditentukan oleh bangsa yang sama dan agama yang serupa, melainkan kemampuan untuk bersatu. Dimana ada kemauan untuk bersatu dalam perikatan yang bernama bangsa, maka diwaktu itulah timbul nasionalisme. Jadi pengertian nasionalisme merupakan suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat adalah suatu golongan dan satu bangsa yang kemudian orang berupaya untuk mempersatukan persamaan itu dan berniat untuk membentuk suatu nation state atau negara bangsa. Patriot berarti pecinta atau pembela tanah air, sedangkan patriotisme adalah semangat cinta tanah air, yaitu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya (Lukman Ali, 1995 : 737). Sikap patriotisme berkaitan dengan cara pandang terhadap negara dan bangsa. Kita mengetahui bahwa indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh, yaitu kesatuan politik; sosial budaya; 38 ekonomi; dan pertahanan keamanan.hal tersebut merupakan esensial dan falsafah negara yaitu pancasila dan UUD 1945 (Muadjat, 1991: 24). Dinamisasi rasa kebangsaan dalam upaya mencapai cita-cita bangsa tumbuh menjadi wawasan kebangsaan. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut paham patriotism. Paham patriotism adalah gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang bersifat nasional. Berdasarkan rasa dan paham patriotisme tersebut timbul semangat kebangsaan, yaitu kerelaan berkorban untuk kepentingan tanah air sebagai wujud dari patriotisme. Guru perlu memiliki sikap patriotisme yang kuat. Hal ini disebabkan sebagai posisi guru seperti halnya pendidikan, merupakan sektor yang amat penting dan strategis bagi pemerintah, keluarga, dan individu dalam kapasitasnya masing-masing. Hal tersebut berarti bahwa perencanaan pendidikan selain harus mampu mengakomodasi aspirasi pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan berkembang, juga perlu memperhatikan keutuhan bangsa dan negara (Nining kristanti, 2011: 26). Selanjutnya, dikemukakan bahwa jiwa nasionalisme dan patriotisme menyatu dalam suatu sumber energi untuk menjayakan bangsa, mengelola tanah air demi kemajuan dan kemakmuran bersama. Jiwa nasionalisme dimiliki setiap bangsa di dunia, baik negara kuat maupun negara lemah, negara besar maupun negara kecil. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jiwa 39 patriotisme adalah jiwa cinta dan kesetiaan sesama bangsa dan jiwa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air (Roeslan Abdoelgani, 1998: 13). Jiwa patriotisme tidak dapat dibeli atau dipisahkan. Dia akan tumbuh sendiri atas dasar kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. Kesadaran akan identitas nasional merupakan unsur-unsur dasar dari patriotisme. Jiwa nasionalisme dan patriotisme tidak pernah menjadi usang dan kolot, dan selalu relevan sepanjang masa. Pada negara maju, nasionalisme dan patriotisme tetap dikembangkan sekalipun gejala saling ketergantungan semakin menonjol, kerjasama antar negara tumbuh dimana-mana serta paham kewilayahan ada diberbagai kawasan dunia. Jiwa patriotisme dan nasionalisme tercermin dalam sikap mandiri, meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya, Ruslan Abdoelgani (1998: 13) menyebutkan bahwa patriotisme memiliki tiga unsur pokok, yaitu : (1) merupakan iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) hasrat untuk mengelola tanah air dengan kekayaan alamnya, (3) kesediaan membela tanah air. Lebih lanjut dikatakan bahwa ilmu sejarah merupakan salah satu sumber jiwa patriotisme dan nasionalisme mempunyai peranan penting dalam menggerakkan sejarah. Yaitu merupakan dorongan bagi semangat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Membina patriotisme berarti membina semangat membela Negara yang diimplementasikan berupa pendidikan dengan pembe;ajaran biografi para pahlawan. Semangat patriotisme dalam bentuknya yang lain adalah 40 dorongan dan motivasi yang tinggi dalam mengejar dan mencitakan kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Semangat kebangsaan mampu menegakkan semua aktivitas yang dapat menempatkan negara dan bangsa Indonesia di dalam era globalisasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud patriotisme adalah kecintaan dan pengabdian dari setiap warga negara terhadap Negara yang menjadi tumpah darahnya, kecintaan terhadap Negara secara langsung akan membat kecendrungan seseorang bersikap positif dalam hal memerihara fasilitas negara, berprilaku, dan berpikir. 6. Sultan Mahmud Badaruddin II Sultan Badaruddin II mewarisi tahta dari ayahnya Sultan Muhamad Bahauddin pada 1804. Secara ekonomi dan politik, Kesultanan Palembang pada waktu itu berada dalam kondisi mapan dan stabil. Di bidang ekonomi, sejak akhir abad XVIII Palembang mengalami keuntungan besar melalui perdagangan gelap. Hal itu disebabkan lemah dan kemudian hancurnya armada laut VOC, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan di perairan di Palembang khususnya di Selat Bangka. Kondisi itu dimanfaatkan secara maksimal oleh sultan untuk mengeruk keuntungan dengan mengabaikan setoran wajib ke Batavia sesuai kontrak. Situasi menguntungkan itu terus berlangsung, sehingga pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811) semua peraturan tentang perdagangan yang diterapkan semasa VOC dihapuskan. Pada masa ini kondisi Palembang ditinjau dari segi politik dalam keadaan stabil (ANRI, Bundel Palembang No. 19). Pada masa mudanya, Sultan Badaruddin 41 II yang bergelar Pangeran Ratu belum menunjukkan sifat-sifat kedewasaannya. Ia memiliki sifat mudah tersinggung, kurang tertarik pada urusan pemerintahan, dan sering berlindung di belakang para bangsawan dan para pembantunya. Sewaktu Sultan Bahauddin wafat, Pangeran Ratu diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Ratu Mahmud. Badaruddin II dan adiknya Pangeran Adi Menggala diangkat menjadi Pangeran Adipati. Pengangkatan itu sesuai dengan ketentuan bahwa yang berhak naik tahta adalah putera mahkota. Akan tetapi, tampaknya Pangeran Adipati kurang berkenan atas pengangkatan tersebut. Hal itu mendapat dukungan dari sekelompok orang, yang kemungkinan adalah golongan bangsawan (ANRI, Bundel Palembang No. 38.1). Gelar „Pangeran Adipati‟ dalam beberapa naskah Melayu berarti „Menteri Pertama‟ atau „Perdana Menteri‟. Di Kesultanan Palembang, Pangeran Adipati berarti pejabat pertama kerajaan (Bataviaasch Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821). Sejak Sultan Badaruddin II naik tahta, pihak Belanda terus berusaha mendekati Sultan, agar kontrak-kontrak yang telah disetujui sebelumnya dengan para pendahulu Sultan dapat diamankan. Salah satu langkah yang mereka tempuh adalah dengan memberikan berbagai informasi kepada Sultan Badaruddin II, misalnya tentang adiknya, Pangeran Adipati, yang membangkang dan masalah lain yang berkaitan dengan perdagangan. Mereka tetap ragu tentang masa depan hubungan kedua bangsa. Mereka mencurigai sultan sebagai orang yang tidak patuh terhadap pemerintah kolonial. Berdasarkan surat-surat Residen Belanda di Palembang kepada Gubernur 42 Jenderal di Batavia, dinyatakan bahwa Sultan Badaruddin II berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial. Dibuktikan dengan hasil pengamatan terhadap dari sikap-sikap sultan, yang menunjukkan keengganan untuk menjalin hubungan harmonis dengan mereka. Terlihat pula dari pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara sultan Palembang dan Kompeni. Kontrak terakhir antara Palembang dan Belanda terjadi pada 1791 dan faktanya Sultan Badaruddin II tetap melakukan pelanggaran. Kontrak 1791 menyebutkan antara lain bahwa VOC adalah pemegang monopoli timah dan lada di Kesultanan Palembang, larangan keras bagi kapal-kapal asing untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Palembang, dan perdagangan gelap harus dicegah (Farida, 2012: 51). Tampaknya ada usaha pihak Belanda untuk membenahi berbagai pelanggaran terhadap isi kontrak yang ada, namun tidak mendapat respon dari Sultan. Dalam konteks ini, mereka malah membandingkan antara Sultan Badaruddin II dan ayahnya. Dapat diketahui dari pernyataan Residen Aartquim Palm yang membandingkan Sultan Badaruddin II dengan ayahnya. Menurutnya, Sultan Muhamad Bahauddin sangat baik, tidak ada yang mampu menyamainya (ANRI, Bundel Palembang No. 38.1). Kebaikan Sultan Bahauddin tentunya tidak terlepas dari hubungan baik yang terjalin antarkeduanya, namun sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Sultan Badaruddin II membuat mereka meragukan tetap terbinanya hubungan yang ada. Sebagai contoh, semasa Sultan Badaruddin II masih sebagai Pangeran Ratu, terjadi peristiwa penjarahan terhadap kapal Belanda yang mengangkut 43 kebutuhan bahan oleh penduduk Palembang. Residen melaporkan peristiwa tersebut kepadanya, akan tetapi laporan itu tidak dihiraukan, sehingga harus diserahkan kepada Sultan Bahauddin II. Setelah naik tahta, Sultan Badaruddin II dalam usia 38 atau 39 tahun, usia yang cukup matang untuk memegang tampuk pemerintahan atas Kesultanan Palembang. Sultan cepat belajar mengenai segala sesuatu tentang pemerintahan di Kesultanan itu, dan Sultan mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik. Dia dikenal sebagai sultan yang sangat teguh pada pendiriannya. Akan tetapi di sisi lain, putra mahkota sultan yang bergelar Pangeran Ratu melemahkan citra pemerintahannya karena tingkah lakunya yang buruk seperti hidup bebas dan tinggi hati. Meskipun demikian, di sisi lain Pangeran Ratu juga mempunyai sikap positif yaitu mudah bergaul (ANRI, Bundel Palembang No. 38.1; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812). Disebutkan pula bahwa sejak awal pemerintahannya, Sultan Badaruddin II telah bercita-cita akan masa depan negerinya yang lepas dari cengkeraman pemerintah kolonial. Oleh karena itu Sultan mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial Belanda, Daendels hadir sebagai pemimpin baru di wilayah Hindia Timur. Daendels melakukan berbagai perubahan yang tentunya berpengaruh terhadap Kesultanan Palembang. Dalam perdagangan timah, Daendels menetapkan sistem hutang atau dibayar dengan beras (pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan akibat berbagai pertempuran dan blokade Inggris) dalam pembayarannya. Padahal sebelumnya pembayaran dilakukan secara tunai. Apabila Sultan menolak kebijakan tersebut, harga timah akan diturunkan dan diancam dengan ekspedisi militer. 44 Di samping itu, berbagai tindakan Daendels kepada para penguasa pribumi di Pulau Jawa, Contohnya di Kesultanan Banten. Daendels memaksa sultan mengerahkan tenaga cuma-cuma sebanyak 1000 orang per hari untuk membangun pangkalan armada Belanda di Selat Sunda, mengancam akan memindahkan istana “Puri Intan” dan memaksa sultan Banten memindahkan keratonnya, sampai akhirnya pasukan Belanda menghancurkan keraton pada bulan November 1808 (Marihandono, 2005: 87-89). Tindakan Daendels tersebut mengakibatkan citra pemerintah Belanda di Palembang jelek. Akibatnya, ancaman Daendels tersebut mendorong Sultan Badaruddin II melakukan persiapan dengan cara mengumpulkan para menteri, depati, penggawa dan rakyat dari uluan (Batangari Sembilan) dan iliran untuk bergotong-royong membuat benteng Borang. Benteng Borang merupakan benteng utama di Kesultanan Palembang. Sementara itu, di mata pemerintah kolonial Belanda, Sultan Badaruddin II merupakan sosok raja yang diperhitungkan. Sultan dikenal sebagai penguasa yang kuat, cekatan, cerdik, berani, berwibawa, bersahabat dan ahli perang, Sultan Badaruddin II digelari oleh ahli-ahli sejarah Belanda dengan nama “macan” dan “srigala”, karena pasukan Palembang berhasil menghancurkan benteng-benteng dan armada Belanda dalam dua kali peperangan pada 1819 (ANRI, Bundel Palembang No.38.1; Sevenhoven, 1971:6). Pada sisi lain, Sultan memiliki sifat negatif yaitu emosional dan keras kepala (menolak orang lain menentang kemauannya) (ANRI, Bundel Palembang No.38.1; Woelders, 1975: 15, 85-86). Delapan tahun pertama masa 45 pemerintahan Sultan Badaruddin II, Kesultanan Palembang sangat maju. Palembang merupakan salah satu kerajaan yang paling kaya di antara raja-raja Melayu lainnya, terutama di Sumatra. Sebagian besar kekayaannya diperoleh dari timah, kondisi itu sangat berbeda dengan kerajaan tetangganya yaitu Jambi yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Raja Minangkabau dari Pagaruyung dan dihadapkan pada perang saudara antara Sultan Mohildin dan kerabatnya (Locher-Scholten, 2008: 45-46). Hal itu dapat diketahui dari laporan Raffles kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang menyatakan bahwa Kesultanan Palembang sangat makmur. Berkaitan dengan itu, Raffles menempatkan Sultan Badaruddin II sebagai raja yang paling awal didekatinya dalam upaya mendapat dukungan menaklukkan Pulau Jawa. Di samping itu, di mata Inggris Kesultanan Palembang juga sangat penting karena letaknya yang strategis antara Jawa dan semenanjung Malaya (Farida, 2012: 53). Dengan demikian, sangat wajar apabila Raffles menempatkan Kesultanan Palembang pada urutan pertama kerajaan yang harus didekati. B. Penelitian yang Relevan Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini: (1) Sujarwo (2002) yang berjudul “Pengembangan Kepribadian Bangsa dan Patriotisme Pada Siswa Melalui Pengajaran IPS Sejarah. Studi Kasus di SLTP Negeri 1 Karangmalang Sragen” Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 46 Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru yang dibentuk oleh latar belakang pendidikan. Pengalaman mengajar, beban mengajar, kewibawaan, pelatihan atau penataran, dan penguasaan ilmu-ilmu social lainnya. Upaya pengajaran sejarah nasional dalam pengembangan kepribadian bangsa dan patriotisme dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya penggunaan metode role playing (bermain peran), discovery/inquiry penugasan (membuat kliping dengan memberikan ulasan dan menanyakan pengalaman tokoh-tokoh veteran dan daerahnya), menyiapkan pesan yang tersirat dalam peristiwaperistiwa sejarah yang diajarkan serta mengkaitkan dengan foklor yang ada didaerahnya. (2) Suparno (2001) yang berjudul “Pelestarian Nilai-Nilai Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia. Studi Kasus di SMU Negeri 2 Boyolali” Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menyimpulan bahwa pelajaran Nasional Indonesia sangat berperan dalam rangka pelestarian nilai-nilai atriotisme. Akan tetapi, upaya pelestarian nilai-nilai patriotism melalui pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia di SMU Negeri 2 Boyolali belum dapat berjalan secara optimal dilaksanakan karena ada beberapa hambatan. Adapun hambatan tersebut berkaitan dengan tidak adanya unsur penunjang pengajaran yang bersifat eksternal seperti: kondisi geografis, kondisi ekonomi orang tua siswa, dan masyarakat. Faktor internalnya seperti: status dan latar belakang guru, metode mengajar, tidak tersedianya fasilitas dan media pengajaran, tidak ada buku 47 pegangan siswa, serta kelemahan fisik siswa karena jarak sekolah yang cukup jauh. Metode yang digunakan guru pelajaran Sejarah di SMU Negeri 2 Boyolali adalah metode ceramah bervariasi, yaitu guru secara monolog memberikan apa yang diketahuinya, harapan, himbauan, penekanan materi dan diselingi dengan diskusi atau Tanya jawab. Sedangkan strateginya adalah dengan memberikan tugas atau PR, melakukan karya wisata, dan memperingati hari-hari nasional. Kemudian media yang digunakan adalah peta Sejarah, atlas, OHP, video, TV, dan gambar-gambar pahlawan, serta halhal lain yang sesuai dengan materi. (3) Sarijo (2010) yang berjudul “Nilai-Nilai Patriotisme Yang Terkandung Dalam Materi Pembelajaran Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia” Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai patriotisme pada umumnya boleh dikaitkan dengan semangat, perasaan, sikap, kesadaran, idealism yang menyentuh soal-soal kebangsaan, kenegaraan, kesetiaan pada kelompok, tanggung jawab, perjuangan, pengorbanan,kecintaan, ketahanan diri dan sumbangan warganegara terhadap negara bangsa dan agama. Patriotisme memuat tentang nilai-nilai yang harus dikaji dan dipahami siswa, sehingga siswa akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipahami dan kemudian diterapkannya dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan dalam bermasyarakat. Cara guru menyampaikan materi patriotism pada pembelajaran sejarah tentang sejarah perkembangan agam dan kebudayaan Islam dengan cara: menunjuk siswa 48 untuk memerankan sikap yang harus dilakukan sebagai warga negara saat negara atau kedaulatan kerajaan Islam saat itu yang menghadapi ancaman musuh. Guru memberikan tugas kelompok pada siswa untuk melakukan diskusi tentang sikap patriotisme yang perlu dikembangkan dalam menghadapi serta mempertahankan wilayahnya dari ancaman asing, guru meminta siswa mencari contoh patriotime pada sikap pendahulu bangsa waktu menyebarkan Islam di Indonesia, melalui diskusi dengan membahasnya antar kelompok siswa. Guru menggunakan meia berupa atlas, peta, dan globe serta gambar-gambar peninggalan sejarah Islam agar siswa lebih konkrit menerima konsep materi. (4) Rizka Fauzan (2013) yang berjudul “Pembelajaran Nilai Patriotisme Melalui Materi Sejarah Lokal Geger Cilegon 1888” Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil-hasil pembelajaran telah menunjukan adanya peningkatan pemahaman sejarah lokal tentang perjuangan Haji Wasid dalam peristiwa Geger Cilegon sebagai jati diri masyarakat Banten, sehingga menumbuhkan perasaan memiliki terhadap sejarah lokal yang ada di Banten. Pembelajaran nilai patriotisme Haji Wasid dalam peristiwa Geger Cilegon menjadi salah satu faktor yang membuat siswa menunjukan sifat semangat kebangsaan pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Pada saat pembelajaran, bentuk semangat kepahlawanan siswa ditunjukkan pada saat diskusi berlangsung, seperti aktif bertanya, menjawab, mengikuti pembelajaran hingga akhir, tidak mengganggu jalannya 49 pembelajaran, dan datang tepat pada waktunya. Di luar pembelajaran, bentuk semangat kebangsaan siswa ditunjukkan dengan menjaga kebersihan sebelum jam pelajaran, mengikuti kegiatan upacara bendera, rajin masuk sekolah, menjaga lingkungan sekolah, membuat tempat sampah, dan terlibat dalam kegiatan ektrakurikuler yang membangun semangat patriotisme. (5) Nining Kristanti (2011) yang berjudul “Guru IPS Sejarah Dalam Membentuk Kepribadian Dan Sikap Patriotisme. Studi Kasus Pada Siswa SMP di Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen” Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan guru-guru mata pelajaran IPS Sejarah SMP di Kecamatan Ngrampel telah sesuai dengan jurusannya, namun dari usaha peningkatan proses pembelajaran sejarah dalam membentuk kepribadian dan sikap patriotisme belum Nampak karena baru sebagian guru yang menerapkannya. Kendala yang dihadapi guru dalam membentuk kepribadian antara lain bahwa perkembangan manusia termasuk kepribadiannya ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan status dan latar belakang guru, metode mengajar, kurangnya buku pegangan siswa, serta kelemahan fisik siswa yang lelah karena mesti membantu orang tua dan jarak sekolah dari rumah yang cukup jauh. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi orang tua siswa dan kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan sekolah. Upaya pemecahan hambatan dalam pembentukan kepribadian dan sikap patriotisme dilakukan melalui berbagai cara dari pihak penentu 50 kebijakan kurikulum, kemampuan guru dalam pembelajaran, keteladanan, metode dan media pembelajaran, sistem evaluasi, sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah, sarana prasarana, kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan, lomba, dan lingkungan. Upaya pengajaran sejarah nasional Indonesia dalam mengembangkan kepribadian dan sikap patriotisme juga dengan penggunaan metode role playing (bermain peran), discovery/inquiry, penugasan (membuat kliping dengan memberi ulasan dan menanyakan pengalaman tokoh-tokoh veteran di daerahnya), menyisipkan pesan yang tersirat dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang diajarkan serta mengkaitkan dengan floklor yang ada di daerahnya serta mengkaitkan dengan peristiwa masa lalu dengan peristiwa masa kini, sehingga pelajaran sejarah tidak terjerumus pada hafalan dari fakta-fakta sejarah dan teks book oriented. C. Kerangka Berpikir Dewasa ini banyak siswa-siswi yang tidak mengenal pahlawan daerahnya masing-masing dan tidak mengetahui bagaimana perjuangan pahlawan lokal tersebut demi mempertahankan kemerdekaan di masa kolonial, hal ini berimbas pada siswa yang berperilaku tidak mencintai daerahnya terlebih Negara dalam bentuk merusak fasilitas sekolah, bahkan fasilitas tata kota. Tetapi dibeberapa kasus ingatan siswa terhadap kepahlawanan pahlawan lokal terlupakan, tentu saja hal ini dikarenakan pembelajaran Sejarah mengenai pahlawan lokal tidak dikemas heroic oleh guru mata pelajaran tersebut. Pembelajaran sejarah menjadi sangat penting ketika nilai-nilai patriotisme siswa dipertanyakan. Inti dari pembelajaran sejarah dengan pembahasan biografi 51 Sultan Mahmud Badaruddin II, diharapkan tertanamkan bagi siswa nilai-nilai patriotisme yang secara tidak langsung mengurangi sikap anarkis siswa dan mengarahkan siswa pada kecintaannya terhadap tanah air. Faktor utama yang mendorong keberhasilan proses pembelajaran dikelas adalah guru. Untuk itu guru yang bersangkutan hendaknya mampu melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seorang guru diwajibkan tidak hanya menguasai dan mampu secara professional mengajarkan mata pelajaran sejarah, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai patriotisme dari kajian biografi Sultan Mahmud Badaruddin II dalam kegiatan pembelajaran. Lebih jelas lagi dapat dilihat skema kerangka berpikir yang oleh peneliti berikut: 52 Input Proses Lunturnya sikap Patriotisme siswa dalam lingkungan sekolah. Siswa yang tidak percaya diri dengan produk dalam negeri. Pembelajaran berbasis biografi yang mengandung nilai-nilai kejuangan/patriot isme Sultan Mahmud Badaruddin II. Siswa kurang mengenal perjuangan pahlawan lokal yang hidup disekitar lingkungan siswa. Feed back Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Output Siswa lebih mengenal dan mencintai nilainilai historis daerahnya. Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan berprilaku percaya diri dengan produk dalam negeri kaitannya dengan semangat patriotisme siswa.