- Digital Library UIN Sunan Kalijaga

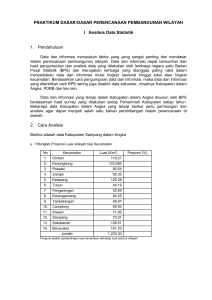

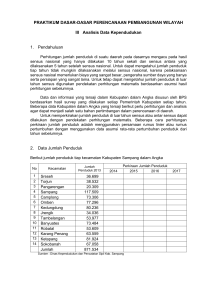

advertisement