2 Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran

advertisement

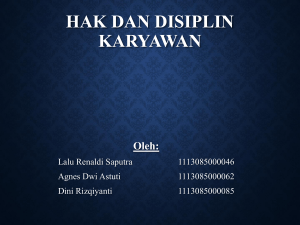

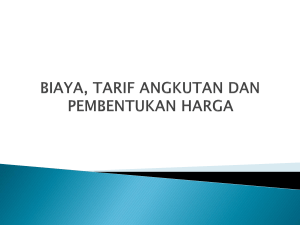

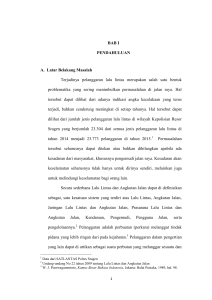

2 Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah (Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009). Pemerintah berkewajiban membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; manajemen dan rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya. Menurut UU RI No 22 tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Guna mewujudkan sistem transportasi nasional sebagaimana yang diharapkan maka dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu 3 serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepadatan, ketidaktertiban, dan kemacetan adalah potret kondisi lalu lintas di jalan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan volume jalan. Data pada Direktorat Lalu Lintas Polri menunjukkan laju pertambahan kendaraan di Indonesia rata-rata berada di atas 10% pertahun, sedangkan laju pertambahan volume jalan hanya sekitar 0,10% pertahun. Tahun 2013 jumlah kendaraan telah mencapai 104.118.969 unit terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat atau lebih. Pada tahun yang sama, panjang jalan nasional hanya mencapai 38.400 km (Ditlantas Mabes Polri, 2013). Khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pertumbuhan kendaraan rata-rata 12 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan jalan 0,01 persen pertahun (Ditlantas Polda Metro Jaya, 2015). Dalam waktu 10 tahun mendatang, Jakarta tidak lagi memiliki ruang bagi kendaraan bermotor. Seluruh kendaraan yang sudah memasuki jalan arteri dipastikan terjebak dalam kemacetan total (Kirono, 2015). Tingginya kepadatan lalu lintas membuat kondisi jalan menjadi tidak ideal lagi. Keadaan ini menjadi semakin parah oleh rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas para pengguna jalan. hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan pada saat dilakukan operasi penegakan ketertiban lalu lintas oleh satuan lalu lintas Polri. Data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa selama operasi Zebra, dari 80.960 4 pelanggar yang dikenakan sanksi tilang, 25% dilakukan oleh pengemudi angkutan umum atau terbesar kedua pelanggar terbanyak setelah pengendara sepeda motor yang mendominasi pelanggaran mencapai 63%. Sedangkan pelanggar yang dikenakan sanksi teguran mencapai 14.343. Jenis pelanggaran terbanyak adalah melawan arus yang mencapai 19.964, sedangkan jenis pelanggaran terbanyak kedua adalah mengetem (berhenti di tempat terlarang menunggu penumpang) yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum yang mencapai angka 9.839 (Ditlantas Polda Metro Jaya, 2014). Operasi Zebra Lodaya yang dilakukan oleh Polres Bogor dari tanggal 26 Nopember hingga 11 Desember 2014 menunjukkan bahwa dari 8.918 pengendara yang terjaring operasi dan dikenakan tilang, 70% diantaranya adalah pengemudi angkutan umum (Ditlantas Polda Jabar, 2014). Sepanjang tahun 2014 jumlah pelanggar lalu lintas yang dikenakan sanksi tilang (bukti pelanggaran) sebanyak 869.239 pelanggar. Pada saat pelaksanaan operasi Zebra yang digelar pada tanggal 26 Desember sampai dengan 9 Nopember 2014 jumlah pelanggar yang terjaring operasi dan dikenai sanksi tilang sebanyak 110.204 pelanggar, 11.548 (11%) diantaranya adalah pengemudi angkutan umum (Ditlantas Polda Jateng, 2014). Data pelanggaran lalu lintas sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa tingkat disiplin berlalu lintas masyarakat kita masih sangat rendah. Rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas akan berdampak langsung pada kondisi lalu lintas yang semakin tidak kondusif. Kemacetan semakin parah karena saling serobot, arus lalu lintas menjadi terhambat.karena pengendara berhenti pada tempat-tempat yang tidak semestinya atau parkir di sembarang tempat. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai kendaraan 5 secara ugal-ugalan sehingga membahayakan keselamatan orang lain adalah situasi yang biasa kita saksikan saat berada di jalan. Dampak yang lebih nyata dari rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas adalah tingginya angka kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas mempunyai korelasi yang tinggi dengan rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas karena hampir 90 persen kecelakaan selalu didahului dengan pelenggaran terhadap peraturan lalu lintas. Data pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) pada tahun 2014 cukup tinggi dengan jumlah kejadian mencapai 17.122 yang menyebabkan 2.294 korban meninggal dunia, 1.035 luka berat, 21.707 luka ringan, dengan korban materi mencapai 17.003.910.000 (Ditlantas Polda Jateng, 2014). Sebanyak 92% atau 15.690 dari kejadian laka lantas tersebut disebabkan oleh faktor pengemudi (human error). Selanjutnya dari 15.690 laka lantas, 58% atau 9.022 disebabkan karena faktor ketidaktertiban saat berlalu lintas. Angka diatas menunjukkan, bagaimanapun peraturan yang telah dibuat dan berapapun besarnya upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) akhirnya semua kembali pada manusia selaku subjek di jalan. Tanpa ada kesadaran dan kemamuan dari setiap pengguna jalan untuk berdisiplin berlalu lintas, maka keselamatan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran lalu lintas akan sulit terwujud. Angka pelanggaran lalu lintas dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Fakta di lapangan menunjukkan pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan data yang teridentifikasi melalui pelaksanaan operasi zebra. Tingginya perbedaan data dan fakta di lapangan terjadi karena operasi zebra yang dilakukan Polri bersifat periodik, yang artinya operasi tersebut tidak dilakukan setiap hari secara terus 6 menerus sepanjang tahun. Operasi zebra dilakukan pada momen tertentu, dengan rentang waktu pelaksanaan sekitar 12 hari. Tinggi rendahnya tingkat pelanggaran lalu lintas dan kedisiplinan berlalu lintas di atas masih berpedoman pada angka yang bersifat kuantitatif, yang artinya hanya dilihat dari besaran angka yang didapat. Sampai saat ini belum terdapat kajian ilmiah untuk pengkategorian atau pengklasifikasian secara baku dari angka-angka tersebut. Angka yang sama pada jumlah pelanggaran atau angka kecelakaan lalu lintas dari daerah yang berbeda tentunya mempunyai nilai yang berbeda karena jumlah pengguna jalan yang berbeda pula. Keberadaan angkutan umum di jalan patut mendapat perhatian lebih karena fungsinya yang sangat vital sebagai salah satu transportasi publik yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perannya sebagai transportasi publik, keberadaan angkutan umum mampu mempengaruhi perekonomian, baik secara mikro maupun makro karena angkutan umum merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Pengemudi angkutan umum adalah pengemudi yang melakukan kegiatan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum. Pengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI no. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Bagi pengemudi angkutan umum wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan spesifikasi umum yaitu SIM A Umum, SIM B I Umum, atau SIM B II Umum. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan bermotor umum adalah setiap 7 kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Masih banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna angkutan umum terkait dengan pelayanan, kenyamanan dan keamanan selama menggunakan moda transportasi tersebut menandakan bahwa ada hal yang masih perlu dibenahi dengan kondisi angkutan umum kita. Pada umumnya, selain mengabaikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan penggunanya, ketidakdisiplinan pengemudi angkutan umum di jalan dapat mengganggu dan merugikan pengguna jalan lain. Bentuk ketidakdisiplinan pengemudi angkutan umun diantaranya adalah berhenti di tikungan, mengetem (berhenti di tempat larangan menunggu penumpang), mengambil antrian disisi paling kiri pada traffic light yang seharusnya untuk pengguna jalan yang akan belok kiri, berhenti mendadak saat menaik turunkan penumpang, serta berbagai bentuk ketidakdisiplinan lainnya. Berbagai upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas selalu dilakukan. Mulai dari sosialisasi, operasi simpatik hingga penindakan. Jika dulu kita mengenal slogan “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Budayakan Keselamatan Sebagai Kebutuhan”, maka sejak awal tahun 2015 Direktorat Lalu Lintas Polri melakukan lounching slogan baru yaitu “Menuju Indonesia Tertib, Bersatu, Keselamatan Nomor Satu” (Ditlantas Mabes Polri, 2015). Permasalahan di jalan disebabkan oleh perilaku para pengguna jalan itu sendiri, terutama disebabkan karena kurangnya disiplin saat belalu lintas di jalan. Ketidakdisiplinan saat di jalan dapat membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Ketidakdisiplinan di jalan raya menjadi suatu fenomena yang 8 berlangsung lama dan sudah diadaptasi oleh sebagian besar masyarakat pengguna jalan. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin membudaya dan ketidakdisiplinan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Ketidakdisiplinan saat berlalu lintas bagaikan penyakit yang setiap saat selalu menggerogoti individu pengguna jalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan masyarakat saat berlalu lintas, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Upaya penindakan yang dilakukan Polri dengan melakukan berbagai kegiatan operasi kepolisian untuk menekan tingginya angka pelanggaran lalu lintas terbukti kurang efektif. Perlu dilakukan usaha yang lebih komprehensif agar dapat menyentuh akar permasalahan yang menjadi penyebab munculnya perilaku ketidakdisiplinan berlalu lintas. Tujuan utama dari disiplin adalah untuk mengajarkan kepada individu agar dapat mengikuti harapan-harapan sosial yang ada (Hurlock, 1973). Kedisiplinan mengajarkan seseorang bahwa setiap perilaku yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukuman jika perbuatannya salah dan akan mendapat penghargaan atau hadiah jika perbuatannya menyenangkan atau benar (Hurlock, 1973). Kedisiplinan merupakan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri pada sikap seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan atau mempertahankan keinginan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan (Hodges, dalam Jamaludin, 1997). Disiplin juga bisa dimaknai sebagai sikap batin dan perilaku individu yang bersifat patuh dan taat terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan didukung oleh kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan kebenaran manfaatnya bagi kehidupan (Saksono, 1994). Menurut Bernhardt (1964) pada 9 dasarnya disiplin memiliki makna yang positif, yaitu sebagai latihan dan bukan sebagai koreksi, sebagai pengarahan dan bukan sebagai hukuman, dan kondisi yang teratur untuk belajar. Menurut Saksono (1994) disiplin sebagai suatu sikap terhadap normanorma dan kaidah-kaidah sosial, yang pada dasarnya terbentuk oleh pengalaman individu saat berinteraksi dengan dunia luar. Sikap ini yang mengarah pada pola tingkah laku menuju perilaku disiplin, yang berupa ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. Seseorang yang berdisiplin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dalam menjalankan aturan atau norma yang berlaku di lingkungan sosialnya yaitu orang yang mendukung terhadap konsepkonsep disiplin dan konsisten terhadap disiplin dan kedisiplinan diharapkan dapat mengajar seseorang tentang suatu cara berperilaku yang sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Berdasarkan cara pengajaran terhadap peraturan yang ada, disiplin dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu authoritarian discipline, permissive discipline, dan democratic discipline (Hurlock, 1973). Authoritarian discipline yaitu seseorang menerapkan disiplin atau menerima aturan, kaidah moral, atau hukum karena keharusan yang ditetapkan oleh perangkat yang memiliki kekuasaan terhadapnya. Permissive discipline yaitu pengajaran diberikan dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap pelaksanaan aturan yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan democratic discipline yaitu jika disiplin diterapkan secara demokratis, hubungan antara individu dengan aturan, pengawas memiliki kekuasaan dan masyarakat dimana norma atau nilai-nilai berada akan semakin dekat. 10 Penerapan disiplin secara demokratis memberikan pengaruh yang besar terhadap munculnya loyalitas dan respek sehingga dapat mengarahkan seseorang ketika menghadapi situasi yang tidak pasti dan kacau (Hurlock, 1973). Oleh karena itu disiplin dalam manifestasinya berhubungan pula dengan konformitas terhadap harapan-harapan sosial yang berupa norma-norma, aturan atau standar yang berlaku dalam masyarakat sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat itu sendiri (Jamaludin, 1997). Kedisiplinan seseorang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tumbuh dari dalam diri sendiri tetapi juga disiplin diikuti karena ada aturan-aturan dalam masyarakat dimana seseorang berada. Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Peraturan yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tantang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tersebut diantaranya mengandung berbagai jenis dan fungsi rambu-rambu lalu lintas yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Pertama adalah rambu perintah, yaitu rambu lalu lintas yang berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Kedua adalah rambu larangan, yaitu rambu lalu lintas yang berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Bagi yang tidak mentaatinya bisa dikenakan sanksi tilang. Ketiga adalah rambu peringatan, yaitu rambu lalu lintas yang berisi peringatan bagi para pengguna jalan tentang kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Keempat adalah rambu petunjuk, yaitu 11 yaitu rambu lalu lintas yang menunjukkan sesuatu, arah, atau tujuan. Kelima adalah rambu tambahan, yaitu rambu lalu lintas yang memberikan keterangan tambahan bagi pengguna jalan. Avery dan Baker (1990) mendefinisikan disiplin berlalu lintas sebagai sikap mental yang dilandasi oleh keyakinan terhadap perilaku berlalu lintas dan konsekuensi yang mengikutinya. Kedisiplinan berlalu lintas tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa ada paksaan dari luar. Kedisiplinan dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Faktor eksternal memandang kedisiplinan sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi disiplin meliputi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku. Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya. Adanya 12 perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersikap mengatur, mengendalikan, dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali, dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum. Selanjutnya Avery dan Baker (1990) membagi disiplin lalu lintas menjadi empat aspek yaitu pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kehati-hatian dan kewaspadaan, kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan. Pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan lalu lintas diperlukan untuk menjadikan pengemudi disiplin. Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya berisikan larangan, perintah, peringatan, anjuran dan petunjuk. Selain itu juga memuat peraturan mengenai sarana angkutan yang dipergunakan di jalan raya, pengaturan tentang jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, jenis-jenis jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas. Aspek kedua adalah tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain. Kedisiplinan lalu lintas dari diri individu dapat berkembang apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan, sehingga bila sikap menghargai sebagai pengguna jalan benar-benar dipahami maka rasa tanggung jawab pengguna jalan juga akan berkembang. Aspek ketiga adalah kehati-hatian dan kewaspadaan. Pengendara yang mempunyai disiplin berlalu lintas akan selalu mengendarai kendaraannya dengan hati-hati. Berperilaku hatihati berarti bersikap waspada, berjaga-jaga, selalu ingat dan tidak lengah. Adanya rasa ketenangan, tidak ada rasa kaget dan bebas dari ketegangan emosional merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati-hati. Terakhir 13 adalah aspek kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan, berupa kesiapan setiap pengemudi baik fisik maupun mental serta pemeriksaan kondisi kendaraan yang akan digunakan misalnya keadaan rem, kondisi ban, lampu, dan lain-lain. Selain itu kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor wajib untuk dimiliki dan dibawa. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ancok (2004) yang membagi disiplin lalu lintas menjadi tiga aspek, yaitu kualitas individu, penataan kendaraan, penataan jalan dan rambu lalu lintas. Kualitas individu meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya. Penataan kendaraan, meliputi kelengkapan ketika mengendarai kendaraan sebagai persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas. Sedangkan penataan jalan dan rambu lalu lintas adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Selain itu penataan jalan dan rambu lalu lintas jalan memerlukan keterlibatan individu yang menyangkut persepsi, ekspektasi, ilusi, self-hipnotic yang terjadi karena kondisi jalan. Senada dengan peneliti sebelumnya, Valsiner (dalam Hartuti 1997) juga mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kedisiplinan individu sebagai pengguna jalan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya 14 dan mengendalikan dirinya untuk conform dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanki yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanki tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti kondisi jalan dan lalu lintas yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan, serta keadaan cuaca ketika berkendara di jalan raya. Kedua faktor diatas didukung oleh pernyataan dari Gunnarsson (1999) bahwa permasalahan lalu lintas dan transportasi dapat dihubungkan dengan empat area tingkatan yang harus dipenuhi, yaitu human-social, kesehatan publik, lingkungan dan ekonomi. Human-social meliputi tingkat kemampuan para pengguna transportasi dalam mengakses berbagai tipe alat transportasi dan kualitas transportasi seperti kenyamanan, waktu pemakaian, dan informasi. Kesehatan publik menyangkut tingkat risiko, keselamatan dan keamanan, stres, dampak kebisingan, kelelahan dan pengaruh lalu lintas pada kesehatan. Faktor lingkungan meliputi konsumsi energi, sumber daya alam, dampak emisi lokal dan global, dampak terhadap sekitar dan keindahan. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, yang meliputi tingkat kemampuan (ekonomi), efisiensi dan biaya operasional. Manusia dalam hidupnya mengalami dua perkembangan yaitu perkembangan secara fisik dan perkembangan secara mental (Monks, Knoers, & 15 Haditono, 2004). Perkembangan secara fisik dapat diukur dengan melihat usia kronologis seseorang dan puncak tertentu dari perkembangan fisik disebut kedewasaan. Perkembangan mental dapat dilihat berdasarkan tingkat kemampuan (ability) dan pencapaian tingkat kemampuan perkembangan tertentu dalam perkembangan mental disebut dengan kematangan. Salah satu kematangan disini disebut dengan kematangan emosi. Keberhasilan dalam mengelola emosi akan sangat mempengaruhi penyesuaian dan keberhasilan dalam segala aspek perkembangan, dan sebaliknya apabila gagal akan mempengaruhi juga aspek yang lainnya (Pastey & Aminbhavi, 2006). Menurut Trierweiler (2002) banyak studi menemukan bahwa aspek emosi diasosiasikan dengan perilaku, baik perilaku positif maupun negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Riffle (2010) menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kematangan emosi dengan perilaku seseorang. Hal ini semakin mengukuhkan pendapat Valsiner (dalam Hartuti, 1997) yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal yang salah satu diantaranya adalah kematangan emosi. Kematangan emosi menurut Wolman (1973) adalah suatu kondisi yang ditandai oleh perkembangan emosi dan pemunculan perilaku emosi yang tepat sesuai dengan usia dewasa daripada bertingkah laku seperti anak-anak. Jadi semakin berkembang usia individu, maka diharapkan akan semakin mampu melihat segala sesuatunya secara obyektif, mampu membedakan perasaan dan kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta daripada perasaan. Chaplin (1999) didefinisikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi, dan karena itu individu yang 16 bersangkuan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anakanak. Covey (2005) mengemukakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan yang ada dalam diri secara yakin dan berani, yang diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan akan perasaan dan keyakinan akan individu lain. Jadi, kematangan emosi adalah hal penting dalam pengembangan kapasitas positif dalam berhubungan dengan individu lain. Kematangan emosi tidak hanya memungkinkan individu dengan individu lain secara dewasa, namun individu untuk berhubungan juga dapat mengontrol dirinya sendiri dan dapat menikmati hubungan tersebut (Birren & Sloane, 1980). Hal ini dikarenakan individu yang matang emosinya memiliki penghargaan pada individu lain. Individu yang matang emosinya terbuka terhadap pengalaman, tidak berpura-pura, dan percaya pada kapasitas dirinya untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan bahan pengalamannya (Murray, 2005). Hal ini berarti individu yang matang akan menggunakan bahan pengalamannya sebagai pengajaran dalam mengambil keputusan dan memandang kehidupannya seharihari. Individu yang matang emosinya dengan kata lain mampu memandang pengalaman hidup sebagai proses belajar. Pada saat pengalaman bersifat positif, individu akan menikmatinya dan merasa bahagia. Saat pengalaman negatif, ia akan mampu mempertanggungjawabkan dan merasa percaya diri bahwa dirinya mampu belajar dari kejadian ini untuk meningkatkatkan kualitas hidupnya. Pada saat keadaan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkannya maka individu akan mencari kesempatan agar berhasil, karena individu yang 17 matang emosinya mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan permasalahannya (Lafreniere, 2000). Kematangan emosi seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yang tampak pada orang tersebut. Driesen (2005) mengemukakan bahwa individu yang mempunyai kematangan emosi setidaknya mempunyai empat ciri yang dapat ditunjukkan. Pertama memiliki kemampuan untuk menghadapi kenyataan. Kedua, memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi, ketiga, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan individu lain secara timbal balik, sehingga hubungan yang tercipta bersifat saling membantu dan memuaskan kedua belah pihak. Keempat adalah memiliki kemampuan untuk menyalurkan tenaga dari rasa marah ke dalam bentuk perilaku yang konstruktif. Sedangkan Hurlock (1980) menjelaskan bahwa individu dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila di akhir masa remajanya mereka tidak langsung meledakkan emosinya dihadapan individu lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih dapat diterima secara sosial. Selanjutnya mampu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Artinya individu tidak bereaksi tanpa berpikir dahulu seperti individu-individu yang tidak matang atau anak-anak. Mereka juga mampu mengabaikan banyak rangsangan yang dapat menimbulkan ledakan emosi. Jadi kematangan emosi seharusnya sudah dicapai pada akhir masa remaja, tetapi kematangan emosi pada akhir masa remaja akan berbeda dengan kematangan emosi pada individu yang lebih tua. Semakin bertambah usia individu, maka emosinya diharapkan akan lebih matang dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena konsep kematangan emosi tidak menunjukkan pada suatu kondisi yang statis, 18 atau tujuan akhir yang statis, atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh seorang individu pada suatu periode kehidupannya (Jersild & Brook, 1978; Skinner, 1977). Katkovsky dan Garlow (1976) menjelaskan bahwa aspek-aspek kematangan emosi yaitu : 1. Kemandirian. Mampu memutuskan apa yang dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. 2. Kemampuan menerima kenyataan. Mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak sama dengan orang lain, mempunyai kesempatan, kemampuan serta tingkat inteligensi yang berbeda dengan orang lain. 3. Kemampuan beradaptasi. Orang yang matang emosinya mampu beradaptasi dan mampu menerima beragam karakteristik orang, serta mampu menghadapi situasi apapun. 4. Kemampuan merespon dengan tepat. Orang yang matang emosinya memiliki kepekaan untuk merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain baik yang diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan. 5. Merasa aman. Individu yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang lain. 6. Kemampuan berempati. Kemampuan menempatkan posisi diri pada orang lain dan memahami apa yang mereka pikirkan dan rasakan. 7. Kemampuan menguasai amarah. Individu yang matang emosinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang membuatnya marah, maka ia dapat mengendalikan perasaan amarahnya. 19 Sedangkan menurut Lazarus (1991) aspek-aspek kematangan emosi meliputi: 1. Mengontrol emosi. Individu yang matang emosi mempunyai kemampuan mengontrol emosinya, tidak gampang marah, memilih waktu dan tempat yang tepat dalam mengekspresikan emosi. 2. Kemampuan adaptasi. Individu yang matang emosinya mampu beradaptasi dengan lingkungan maupun orang lain 3. Empati. Individu yang matang emosinya akan memberikan respon emosi yang kuat, mengenal dan membedakan perasaan diri sendiri dan orang lain serta memahami orang lain dalam situasi yang berbeda 4. Koping. Koping merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan problem emosi (emosional problem). Individu yang matang emosinya mempunyai kemampuan mengatasi persoalan emosinya secara tepat. 5. Ketrampilan sosial. Individu yang matang emosinya mempunyai ketrampilan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain serta tidak mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain. Penulis menggunakan aspek-aspek kematangan emosi menurut pandangan Lazarus (1991) pada penelitian ini, yang terdiri atas mengontrol emosi, kemampuan adaptasi, empati, koping dan memeiliki ketrampilan sosial. Adapun alasan pemilihan pandangan Lazarus sebagai teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini karena komprehensif memahami kematangan emosi dalam konteks perannya dalam memprediksi perilaku yaitu perilaku disiplin dalam berlalu lintas. Perilaku disiplin berlalu lintas selain dipengaruhi oleh faktor internal (kematangan emosi) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya 20 adalah lingkungan sosial maupun lingkungan pekerjaan (Valsiner dalam Hartuti 1997). Meningkatnya tekanan terhadap pekerjaan, kurangnya kebebasan, adanya perasaan tidak aman akan masa depan, tugas yang semakin bertambah (overload), adanya konflik dan tuntutan psikologis terhadap pekerjaan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu timbulnya stres di kalangan karyawan (Beehr, 1995). Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara stres kerja dengan perilaku seseorang. Sackett dan Devore (2001) mengatakan bahwa peningkatan stres kerja dan kelelahan emosional menyebabkan perilaku menyimpang. Penelitian yang dilakukan Golparvar dkk., (2009) menunjukkan bahwa stres kerja merupakan faktor yang dapat mengganggu keseimbangan psikologis dan perilaku (negatif dan positif), terutama ketika seseorang merasa lelah maka akan semakin mengganggu keseimbangan mereka dan kemudian menciptakan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang (Golparvar dkk, 2009; Golparvar dkk., 2011). Penelitian lain menunjukkan ada hubungan yang positif antara stres kerja dengan perilaku yang kontra produktif pada karyawan (Javeed, 2012). Stres adalah suatu respon adaptif terhadap situasi eksternal yang berakibat pada penyimpangan fisik, psikologis, dan perilaku pada seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya (Luthans, 1998). Selanjutnya Wood dkk., (1998) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan tegang yang dialami individu ketika menghadapi tuntutan, paksaan, dan kesempatan yang luar biasa. Selye (1983) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan yang tidak spesifik atau respon tubuh yang umum terjadi. Respon ini terjadi ketika ada tuntutan terhadap tubuh 21 dimana tuntutan tersebut termasuk kondisi lingkungan yang mengharuskan individu untuk menyelamatkan diri atau bertahan dari tuntutan untuk memenuhi tujuan personal. Selanjutnya Selye (1983) membedakan stres dalam dua bentuk, yaitu distress yang merupakan respon terhadap peristiwa atau situasi negatif, dan eustres yang merupakan respon terhadap peristiwa atau situasi positif. Perbedaan antara distress dan eustres ditekankan pada pembangkitan positif maupun negatif yang mengikuti munculnya stres fisiologis. Respon fisiologis meliputi perubahan dalam sistem saraf otonom dan kelenjar endokrin yang dipicu oleh stimulus psikologis maupun lingkungan. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Akibatnya berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu aktifitasnya. Seseorang yang mengalami stres bisa menjadi gugup dan merasakan kekhawatiran kronis yang mengakibatkan menjadi mudah marah dan agresif, tidak dapat rileks, atau menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penelitian yang dilakukan Baradell dan Klein (1993) mengungkapkan bahwa individu yang sensitif terhadap stres cenderung mengambil keputusan yang salah dan tidak terorganisir, karena mereka lebih terfokus untuk menyelesaikan stres internalnya dari pada mencari strategi untuk mengambil keputusan atau tindakan. Pada dasarnya setiap kondisi pekerjaan dapat menyebabkan stres. Stres terjadi saat ada ketidakseimbangan antara job resources dan job demands (Bakker dan Demerouti, 2006; Bakker, Demerouti, Hakanen, & Xanthopoulou, 2007; Kousar, Dogal, Ghazal, & Khattakl, 2006; Schaufeli et al., 2009). Hasil penelitian yang dilakukan Cartwright dkk., (2005) menunjukkan bahwa stres kerja banyak terjadi pada individu dengan latar belakang pekerjaan di bidang 22 pelayanan yang berkaitan erat dengan masyarakat misalnya perawat, pekerja sosial, guru, konselor, dokter, polisi, dan termasuk didalamnya adalah pengemudi angkutan umum. Sejalan dengan pendapat Bakker tentang job resources dan job demands, stres kerja dapat dipahami sebagai keadaan dimana individu menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak dapat atau belum dapat dijangkau oleh kemampuannya (Ehrhart, 2006). Artinya jika kemampuan seseorang baru mencapai angka lima tetapi menghadapi pekerjaan yang menuntut kemampuan dengan angka sembilan maka sangat mungkin sekali orang itu akan terkena stres kerja (Ehrhart, 2006). Greenberg (1996) menyebutkan stres kerja sebagai pola kondisi emosional dan reaksi psikologis yang terjadi dalam merespon terhadap tuntutan dari dalam maupun dari luar organisasi. Stres kerja memiliki hubungan dengan perasaan negatif seseorang tentang pekerjaan mereka. Individu yang memiliki stres kerja yang tinggi cenderung mempersepsikan pekerjaan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang negatif, yang dapat mengancam kenyamanan dirinya (Jex dkk., 1992). Stres kerja juga dapat didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul karena seseorang merasa terancam dalam bekerja. Perasaan terancam ini merupakan hasil persepsi dan penilaian individu yang menunjukkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara karakteristik tuntutan pekerjaan dengan kemampuan atau kepribadiannya (Arsenault & Dolan, 1998). Stres kerja dapat menimbulkan efek positif sekaligus negatif bagi individu (Selye, 1956 dalam Cooper & Dewe, 2004; Ongori & Ogolla, 2008; Yahaya A, Yahaya N, Arshad, Ismail, Jalaam, & Zakariya, 2009). Jika dikelola 23 dengam baik stres kerja justru bisa meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, apabila individu tidak mampu mengelola stres yang dialaminya maka cenderung menjadi tidak produktif. Kondisi stres yang berkepanjangan secara signifikan terbukti menyebabkan terjadinya burnout yang secara signifikan terbukti menyebabkan penurunan tingkat produktivitas, gangguan kesehatan fisik, dan perilaku menyimpang yang yang lebih ekstrim dalam tempat kerja (Langelaan, Bakker, Van Doornen, & Schaufeli, 2006; Chen & Chen, 2012). Stres kerja juga dapat mengganggu komunikasi atau hubungan antar pekerja, menimbulkan kelelahan/kejenuhan dalam bekerja yang dapat menyebabkan adanya perasaan depersonalisasi, kelelahan emosional, dan memicu terjadinya perilaku menyimpang dalam pekerjaan (Coetzer dan Rothmann, 2007; Dewa et al., 2011; Omar et al., 2011). Oleh karena itu mengelola stres menjadi sangat penting agar individu dapat mempertahankan kinerjanya (Adaramola, 2012). Stres kerja menurut Sutherland dan Cooper (dalam Muluk, 1996; dalam Smet, 1994) disebabkan beberapa hal, stressor, konflik peran, hubungan kerja, perkembangan karir, iklim dan struktur organisasi, serta konflik kerja dan keluarga. Stressor merupakan penyebab stress yang bersumber dari pekerjaan itu sendiri, meliputi: beban kerja, fasilitas kerja yang kurang, proses pengambilan keputusan yang lama. Konflik peran meliputi: peran di dalam kerja yang tidak jelas, tanggung jawab yang tidak jelas. Selanjutnya adalah masalah dalam hubungan dengan orang lain yang meliputi hubungan dengan atasan, rekan sejawat, dan pola hubungan atasan dan bawahan. Perkembangan karir meliputi promosi dan keselamatan kerja, sedangkan iklim dan struktur organisasi meliputi adanya pembatasan-pembatasan perilaku dan iklim budaya di dalam organisasi. Terakhir adalah adanya konflik antara tuntutan kerja dengan tuntutan keluarga. 24 Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996) mengemukakan adanya empat stressor pekerjaan, yaitu lingkungan fisik, individu, kelompok dan organisasi. Lingkungan fisik yang dapat menyebabkan stres pada pekerjaan meliputi cahaya, suara, suhu, dan udara terpolusi. Stressor dari dalam individu meliputi konflik peran, peran ganda, beban kerja berlebih, tidak ada kontrol, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Stressor pekerjaan selanjutnya adalah kelompok, yang meliputi hubungan yang buruk dengan kawan, bawahan, dan atasan. Selanjutnya adalah factor organisasi, yang meliputi desain struktur kurang bagus, politik kurang kondusif, dan tidak ada kebijakan khusus. Sedangkan menurut Gordon (1991) stres terjadi karena meningkatnya kompleksitas pekerjaan dan meningkatnya tekanan ekonomi pada individu, tingkat pekerjaan, dan tingkat karir. Jex dan Blisese (1999) mengatakan bahwa berbagai model stres pekerjaan menunjukkan bahwa penyebab stres pada lingkungan kerja mengakibatkan kondisi psikologis dan fisik yang negatif, serta perubahan perilaku pada diri karyawan. Lebih jauh Inzana dkk., (1996) menyatakan bahwa situasi yang penuh stres, situasi yang mengancam, dan situasi yang banyak tuntutan dapat menyebabkan sejumlah konsekuensi yang tidak menyenangkan, termasuk tingginya kecemasan dan menurunnya kinerja. Dampak negatif dari stres kerja individu yaitu gangguan perilaku, gangguan kognitif dan gangguan fisiologis (Ivancevich dan Matterson, 1993). Gangguan kognitif berupa penurunan kemampuan pengambilan keputusan, penurunan tingkat konsentrasi dan seseorang semakin pelupa (Slate 2007). Ivansevich dan Matterson (1993) menyatakan bahwa dampak negatif dari stres kerja akan mempengaruhi perilaku, kognitif dan fisiologis seseorang. Gangguan perilaku yang muncul akibat stres kerja dapat berupa penurunan 25 tingkat kepuasan kerja, penurunan kinerja, peningkatan tingkat absensi, turnover, dan peningkatan angka kecelakaan kerja. Stres yang terus menerus dapat merubah pola perilaku seseorang (Firth & Birthnm, 1989). Kemudian gangguan kognitif berupa penurunan kemampuan pengambilan keputusan, penurunan tingkat konsentrasi, dan karyawan semakin pelupa. Gangguan psikologis yang paling sering terjadi akibat stres kerja adalah kecemasan dan depresi (Beehr, 1995). Selanjutnya gangguan fisiologis sebagai dampak stres kerja berupa peningkaan tekanan darah, peningkatan kadar kolesterol, dan gangguan jantung. Gejala stres kerja dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu aspek fisiologis, aspek psikologis, dan aspek perilaku (Robbins, 2005). Gejala fisiologis dapat dilihat dan dirasakan secara fisik, diantaranya ditandai dengan munculnya simpton-simpton seperti sakit perut, detak jantung meningkat dan sesak nafas, tekanan darah meningkat, sakit kepala, dan serangan jantung. Simpton-simpton pada fisiologis memang tidak banyak ditampilkan, karena menurut Robbins (2005) pada kenyataannya hal ini mempunyai kontribusi terhadap kesukaran untuk mengukur stres kerja secara objektif. Kedua adalah aspek psikologis. Aspek ini ditandai dengan munculnya simpton-simpton seperti kecemasan, ketegangan, kebosanan, ketidakpuasan dalam bekerja, irritabilitas, dan menunda-nunda pekerjaan. Gejala-gejala psikologis tersebut merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan diprediksikan dari terjadinya ketidakpuasan kerja. Seseorang terkadang sudah berusaha untuk mengurangi gejala yang timbul, namun menemui kegagalan sehingga menimbulkan keputusasaan yang seolah-olah terus dipelajari, yang biasanya disebut dengan learned helplessness yang dapat mengarah pada gejala depresi (Robbins, 2005). 26 Ketiga adalah aspek perilaku. Aspek ini ditandai dengan simpton-simpton perilaku berupa meningkatnya ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok, melakukan sabotase dalam pekerjaan, makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan yang tidak wajar sebagai perilaku menarik diri, performansi kerja menurun, gelisah dan mengalami gangguan tidur, dan berbicara cepat. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Robbins (2005), Terry dan John (dalam Rice, 1992) juga mengelompokkan stres kerja dalam tiga aspek yaitu aspek psikologis, aspek fisiologis dan aspek perilaku. Aspek psikologis ditandai dengan munculnya gejala seperti cemas, tegang, kebingungan, sensitif, merasa frustasi, marah, kebencian, hipersensitif emosi dan hiperaktif. Aspek psikologis juga ditandai dengan perasaan tertindas, berkurangnya efektifitas berkomunikasi, menarik diri dan depresi, kebosanan dan ketidakpuasan kerja, kelelahan mental dan dan penurunan fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreatifitas, dan menurunnya self-esteem. Aspek fisiologis meliputi meningkatnya detak jantung dan tekanan darah, meningkatnya sekresi andrenalin dan nonadrenalin, gangguan gastrointestinal (misalnya gangguan lambung), mudah terluka, mudah lelah secara fisik, gangguan kardiovaskuler, kematian, gangguan pernafasan, lebih sering berkeringat, gangguan pada kulit, kepala pusing atau migraine. Kanker, ketegangan otot, dan problem tidur (sulit tidur atau terlalu banyak tidur). Sedangkan aspek perilaku meliputi menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas, meningkatnya penggunaan minuman keras dan mabuk, perilaku sabotase, meningkatnya frekuensi absensi, perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan atau kekurangan), meningkatnya kecenderungan perilaku beresiko tinggi seperti berjudi, meningkatnya agresifitas, kriminalitas dan mencuri, 27 penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, serta kecenderungan bunuh diri. Perilaku tidak disiplin dapat didasari oleh kondisi stres pada individu. Stres kerja bagi pengemudi angkutan umum adalah stres kerja yang terjadi sebagai konsekuensi dari pekerjaannya selaku pengemudi angkutan umum. Permasalahan yang timbul pada kehidupan individu akan timbul perilaku yang kurang mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga perilaku tersebut dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain yang menggunakan jalan raya. Hal ini dikemukakan oleh Legree, Heffner, Psotka, Martin, dan Medsker (2003) yang mengadakan penelitian mengenai stres lingkungan dan karakteristik psikologi yang melandasi perilaku berkendaraan. Kurt Lewin (dalam Alwisol, 2014) merumuskan suatu model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan atau dengan kata lain perilaku merupakan hasil integrasi antara faktor internal (kepribadian individual) dan faktor eksternal (lingkungan) yang oleh Lewin sering disebut dengan istilah lingkungan psikologis yaitu variabel eksternal yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang. Pribadi dan lingkungan adalah dua variabel independen yang mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial dan sebagainya semakin banyak ketika orang semakin tambah usia (variasi itu mungkin akan menurun pada usia udzur). Sepanjang perkembangan, tingkah laku menjadi semakin terorganisir, hirarki, realistis dan efektif. Bertambahnya usia membuat orang semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Semakin mencapai kematangan, semakin diperoleh saling ketergantungan yang 28 terorganisir (organizational interdependence), dimana aksi yang independen menjadi terorganisir secara hirarki. Sesudah kematangan dicapai, kemampuan untuk membedakan realitas dengan fantasi meningkat. Meningkatnya realisme persepsi lebih dikenali pada area hubungan sosial. orang yang lebih matang mampu memahami secara realistik, bahwa orang lain mempunyai rencana dan tujuan dari tingkah laku mereka sendiri. Kematangan juga membuat tingkah laku menjadi ekonomis. Orang berusaha untuk memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Tingkah laku yang efektif menuntut adanya penyesuaian ruang hidup dengan sifat-sifat yang sebenarnya dari lingkungan eksternal fisik dan sosial. penyesuaian semacam itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah mencapai kematangan. Karakteristik individu yang meliputi berbagai variabel seperti kematangan emosi, motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu. Hal inilah yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. Berdasarkan teori Lewin, pekerjaaan bisa menjadi lingkungan psikologis pada ruang hidup seseorang, yang artinya bahwa pekerjaan merupakan variabel eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang berupa stres pekerjaan. Pada dasarnya setiap jenis pekerjaan akan mempengaruhi perilaku seseorang dan setiap kondisi pekerjaan pada hakekatnya dapat menyebabkan stres (Bakker dan Demerouti, 2006; Bakker dkk., 2007; Kousar dkk., 2006; Schaufeli dkk., 2009). Ruang hidup keseluruhan fakta yang ada pada suatu saat 29 yang mempengaruhi/menentukan perilaku seseorang. Ruang hidup terdiri atas area pribadi (kepribadian) dan area lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis merupakan bagian dari ruang hidup seseorang yang keberadaannya mampu mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku seseorang. Jadi, stres pekerjaan merupakan lingkungan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Gambar dibawah ini menunjukkan pola hubungan antara kematangan emosi dan stres pekerjaan dengan kedisiplinan berlalu lintas. Kematangan Emosi a. Kemampuan mengontrol emosi Kedisiplinan Berlalu Lintas b. Kemampuan adaptasi a. Pemahaman terhadap c. Empati peraturan lalu lintas d. Koping b. Tanggung jawab terhadap e. Ketrampilan sosial keselamatan diri dan orang lain c. Kehati-hatian dan kewaspadaan d. Kesiapan diri dan kendaraan Stres Pekerjaan yang digunakan a. Fisiologis b. Psikologis c. Perilaku Gambar 1. Pola Hubungan Antara Kematangan Emosi, Stres Kerja, Dan Kedisiplinan Berlalu Lintas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kematangan emosi dan stres pekerjaan terhadap kedisiplinan berlalu lintas para pengemudi angkutan umum. Dengan mengetahui akar permasalahan yang menjadi penyebab munculnya perilaku tidak disiplin berlalu lintas pada masyarakat kita diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kadar kedisiplinan 30 masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Kematangan emosi dan stres pekerjaan secara bersama-sama dapat menjadi predictor kedisiplinan berlalu lintas”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu psikologi baik secara teoritis maupun praktis. 1. Teoritis Memperkaya kajian ilmu psikologi khususnya bidang psikologi industri dan organisasi, yang berhubungan dengan kematangan emosi, stres kerja dan kedisiplinan berlalu lintas. 2. Praktis a. Menjadi masukan bagi institusi Polri khususnya Biro Psikologi Polri dalam menyusun aspek-aspek psikologi calon pemegang Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi pemohon SIM Umum, yang akan tertuang dalam Peraturan Kapolri tentang Surat Ijin Mengemudi. b. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kedisiplinan berlalu lintas para pengguna jalan.