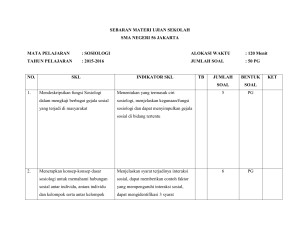

kondisi PASAR TENAGA KERJA - Kementerian Pemberdayaan

advertisement